日露戦争(四)旅順攻略

■解説音声を一括ダウンロード

■【古典・歴史】メールマガジン

YOUTUBEで配信中

飛蚊症がひどかったのですが、一ヶ月ほど集中して漢方薬を飲んだら消えました。視界の下のほうに、毛虫みたいな影がウニョウニョしてたんですが、嘘みたいになくなりました。

飛蚊症は西洋医学ではなおせないので病院に行っても「気にしすぎだ」「神経質だ」とバカにされます。できないことはできないと素直に言えばいいのに患者をバカにしないと矜持をたもてない医者という職業こそ哀れです。

飛蚊症には漢方です。杞菊地黄丸(こぎくじおうがん)。ききます。飛蚊症に悩んでいる方は「杞菊地黄丸」で検索してみてください。「日露戦争」について連続して語っています。

↓↓↓音声が再生されます↓↓

https://roudokus.com/mp3/Meiji_Nichiro4.mp3

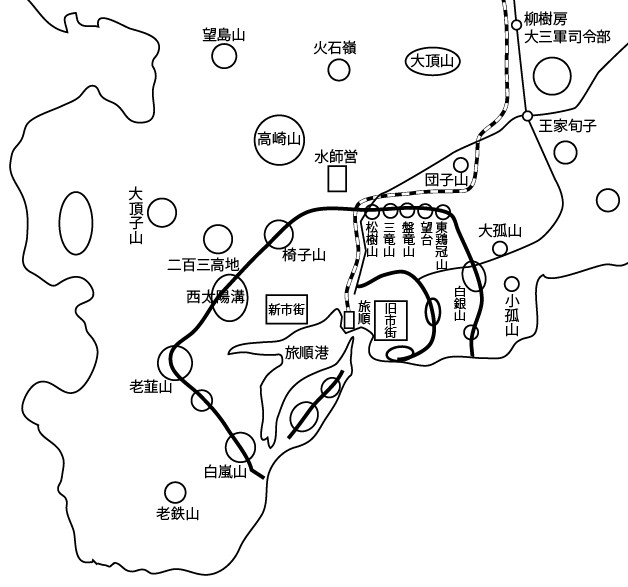

旅順港をのぞむ

前回は、日本軍が南満州・遼陽の会戦に勝利するところまで語りました。

本日は第四回「旅順攻略」です。

乃木希典

南満州で第一軍・第二軍がロシア軍と戦っていたさなかの

1904年6月6日、乃木希典大将率いる第三軍が遼東半島の張家屯(ちょうかとん)に上陸しました。

乃木希典(のぎ まれすけ)(1849-1912)。嘉永二年(1849)長州萩藩士乃木希次の子として生まれ、慶応2年(1866)幕府の第二次長州征伐(長州側の呼び方は四境戦争)に際し、16歳で報国隊に加わり、砲一門の司令官として小倉口の戦いに参加。

明治4年(1872)22歳で薩摩の黒田清隆の推薦により陸軍少佐に任官。

明治10年(1877)西南戦争では薩摩軍に連隊旗を奪われるという屈辱を味わうも、猛将桐野利秋の率いる部隊を撃退。

2年間のドイツ留学を経て明治27年(1894)日清戦争では歩兵旅団長として旅順を攻略。

その後一年弱の台湾総督を経験した後、明治31年(1898)四国に創設された第十一師団長に就任しましたが、明治34年(1901)5月、辞職。

那須野の農家に隠居し、2年8ヶ月間、農民同様の暮らしをしていました。

しかし乃木は農作業の傍らに兵書を読み、軍人としての本分を忘れずにいました。日露戦争開戦するや、呼び戻されました。そして今回、旅順攻略のため創設された、第三軍司令官に任命されたのでした。

乃木は広島の宇品(うじな)港を出発する際、将兵たちに訓示しました。

急ぐなよ 旅順の敵は 逃げはせじ

よく喰って寝て 起きて戦へ

ドイツで戦略戦術を学び、西南戦争や日清戦争で実戦を経験した乃木希典は、城というものは正面から攻めるものではない、腰をすえて長期間包囲すれば、城は自然に落ちるということを、熟知していました。

たとえば秀吉の三木城攻め、高松城攻め。石田三成が徳川家康の挑発に乗って大垣城を出たことが関ヶ原の敗北につながったこと。

近くは乃木も参戦した西南戦争で、薩摩軍は熊本城を包囲しながらその堅牢なことにしびれを切らし、包囲の一部を北方に差し向けたことが、敗北につながったこと。少し歴史を見渡せば教訓に満ちています。

まして旅順要塞は高松城や熊本城とは比較になりません。塹壕にトーチカ、機関銃を備え、コンクリートで固めた近代要塞です。

しかし、

海軍は第三軍に対してあくまで「旅順の早期攻略」を要求し続けました。「グズグズしていればバルチック艦隊が来る。その前に旅順を落とさねば」という焦りからでした。

金州城外斜陽に立つ

6月7日、乃木希典は雨の中、金州を越え、南山を訪れます。去る5月26日、長男の勝典(かつすけ)が金州城外で負傷、翌27日、戦死したのです。しかし乃木は長男の死については一切記さず、有名な詩を作っています。

山川草木轉荒涼

十里風腥新戰場

征馬不前人不語

金州城外立斜陽

山川草木 転(うたた)荒涼

十里風腥(なまぐさ)し 新戦場

征馬前(すす)まず 人語らず

金州城外 斜陽に立つ

この詩は平仄・押韻といった漢詩の複雑なルールをすべて完璧に守っており、中国人が読んでも絶賛したといいます。

旅順総攻撃の開始

7月25日から30日にかけて行われた前哨戦では、4094名もの死傷者が出ました。

旅順港をのぞむ

現場はこの数に驚きました。前哨戦ですらここまでの被害!まして本番の要塞攻めはどうなるのかと。

しかし、要塞攻めの現場を知らない大本営と海軍は、旅順をはやく落とせの一点張りでした。

8月16日、第三軍から敵将ステッセル中将に、非戦闘員の退去勧告と、降伏勧告がなされます。しかし、翌17日、ステッセルは両方の勧告を拒否しました。

ステッセル以下旅順のロシア軍首脳部のねらいは、「バルチック艦隊が到着するまで持ちこたえる」こと。すなわち「時間かせぎ」でした。降伏など、ありえない話でした。

8月19日朝6時、第三軍による旅順総攻撃が開始されます。

砲兵射撃につづけて、歩兵突撃が開始されます。しかしコンクリートの要塞、しかも機関銃を装備し塹壕をほりめぐらせた近代要塞対して、正面からの突撃では話になりませんでした。

死屍累々、さらすことになります。しかも突撃隊の行動はバラバラで、連携が取れていませんでした。弾薬も不足してきました。

さらに、要塞を攻撃するのに必要な大口径の大砲を準備せず、中小口径の大砲しか持っていませんでした。資金や時間がなくて準備できなかったのではなく、それで十分と、参謀本部がたかをくくっていてたためです。

結果、8月24日までに総戦闘員5万765人のうち1万5860人の死傷者を出し、旅順攻略は、なりませんでした。ロシア側は総戦闘員3万3700人のうち1500名の死傷者でした。ロシア側にとっては今回の戦争ではじめての勝利となり、大いに士気上がりました。

こうして第一回の総攻撃は失敗に終わりました。

乃木希典以下第三軍首脳部は、総攻撃の失敗を受けて、敵陣地に向けて塹壕を掘り進めていく攻撃方法を採用しました。しかしこれには時間がかかります。弾薬も不足していました。

そこで大本営に対して繰り返し弾薬の要請をしますが、「弾薬はもうない」との答えでした。弾薬はないが、海岸防備のために建造された二十八糎榴弾砲(にじゅうはちサンチりゅうだんほう)があるということで、これが鎮海湾要塞(韓国南部)から第三軍にまわされます。

9月19日から23日までの攻撃では、日本軍は4849名の死傷者を出しました。

この間、巨大な二十八糎榴弾砲六門が旅順に運び込まれました。10月1日、第一発目が旅順市街と旅順港の太平洋艦隊に向けて発射されます。その威力はすさまじく、旅順市街はパニックに陥り、太平洋艦隊は次々と被弾しました。

「いける」

そう判断した大本営は国内の二十八糎榴弾砲も取り外して次々と旅順に送りました。

10月26日から31日までの第二回総攻撃で二十八糎榴弾砲は大いに活躍しました。周囲の堡塁に対しては効果絶大で、ニ竜山堡塁の兵舎、東鶏冠山砲台の火薬庫を炎上させました。コンクリートで固めた堡塁に着弾すると、破片が飛び散り、多くのロシア兵を殺傷することができました。

こうして砲撃をくわえる一方、敵堡塁近くまで塹壕を掘りすすめ、全軍一斉に突撃をかけました。しかし結局は弾薬不足で攻撃中止を命じるほかありませんでした。

第二回総攻撃には日本側人員4万4100人が参加し、そのうち死傷者3830名、ロシア側の死傷者は4453名と記録されます。

バルチック艦隊、東へ

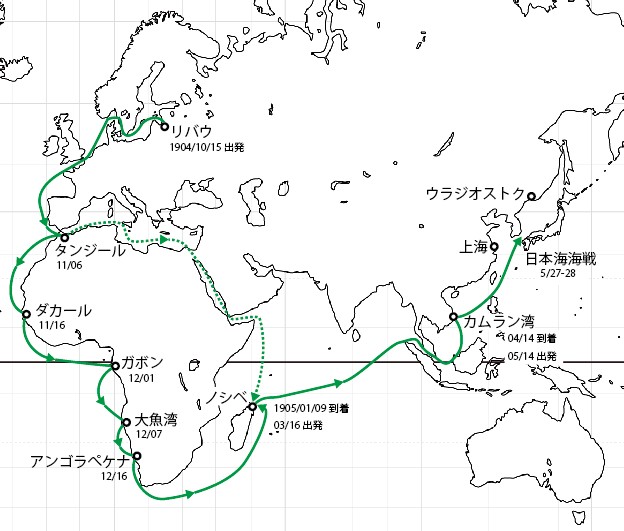

1904年10月15日、旗艦「スヴォーロフ」以下のロシア帝国第二太平洋艦隊はリバウ港(現ラトビア、リエパーヤ)を出港します。約1万8000海里。地球のほぼ半分を回る、過酷な船旅のはじまりでした。

乗員の士気は上がりませんでした。

気の遠くなる長旅に加え、勝ちを重ねる日本軍への恐怖が蔓延していました。そこから事件が起こります。

ドガーバンク事件

10月22日、北海のドガーバンク(Dogger Bank)沖で、日本の水雷艇をみとめたため、砲撃を加えました。ところがこれはイギリスの漁船でした。

あやうく外交問題になるところでしたが、イギリス側も強く抗議しなかったため、一週間後には第二太平洋艦隊は出発することができました。

途中、フランスの植民地モロッコで艦隊は二手に分かれます。一手はジブラルタルを抜け地中海を横切りスエズ運河から紅海に抜け、一手はアフリカ西岸から喜望峰を回り、1904年12月、マダガスカル島で合流することになります。

海軍の焦り

日本の海軍指導部は旅順攻略の失敗に焦ります。ロジェストウィスキー率いるバルチック艦隊がすでに極東へ向けて移動中であったためです。

ニコライ二世はバルチック艦隊が出発したことを全世界に公表しました。日本側の予測では明年1月上旬には到着と見られていました。

これに対抗するには旅順港を封鎖中の連合艦隊を使うしかない。少なくともバルチック艦隊到着2ヶ月前の12月上旬には旅順港封鎖を解除しなくてはならない。そのためには、まず旅順要塞を落とさねば!と。

しかし、実際にバルチック艦隊が到着したのは5月です。1月上旬という予測は焦りすぎでした。海軍のこの焦りが、二百三高地の悲劇を生むことになります。

11月14日、宮中の御学問所で異例の御前会議が開かれました。桂首相、山県参謀総長、長岡参謀次長以下七名が参加しました。

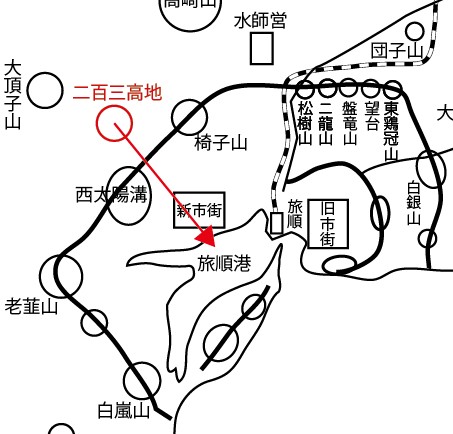

議題は旅順をすみやかに落とせ。もし落とせないのであればいったん旅順攻略は見送り、まず旅順港を見下ろす高台(二百三高地)を占領し、ロシア太平洋艦隊を砲撃せよということでした。

御前会議の結果が山県参謀総長から満州軍総司令官・大山巌に伝えられます。ところが大山巌の返事は、

「これまでのやり方でよし」

というものでした。

「これまでのやり方」とは、二百三高地ではなく、旅順要塞そのものを攻撃する、ということです。。

たしかに二百三高地に登れば旅順港が見渡せる。しかし28サンチ砲を二百三高地山頂に上げる手段がない。よって山頂に観測所をもうけ、ふもとに28サンチ砲をすえて、連絡しあいながら砲撃せねばならない。それでは敵艦隊を撃破するのは難しい。

だから二百三高地ではなく、旅順要塞そのものを落とすべきである。旅順要塞を落とすには今まで通り、旅順周辺の堡塁を攻撃し、塹壕を堀り、爆破する。そして兵士の犠牲をいとわず正面から突撃をかけるしかない。

第三軍司令官乃木希典も、参謀伊地知幸介もそういう考えでした。大山巌も温度差はあったものの、同じ意見でした。だから大山巌は大本営からの催促に対して「これまで通りのやり方でよい」と、つっぱねたのでした。

しかし海軍からの第三軍への圧力は日に日に増していきました。

はやく旅順を落とせ。それができないなら二百三高地を占領して、旅順港の太平洋艦隊を砲撃せよと。矢のような催促が届きました。

紗河の会戦

日本軍は1904年9月4日に遼陽を落としましたが、それ以上ロシア軍を追撃する余力がありませんでした。人的被害も、弾薬不足も深刻でした。

ロシア軍がそれと見て反撃に転じ、日本側はこれを防ごうとします。

遼陽に近い紗河(さか)で9月8日から20日にかけて日露両軍は戦いました。

日本軍は遼陽で消費された弾薬がまだじゅうぶんに補充されない中、戦わなければなりませんでした。

一方、ロシア側は動きが慎重すぎ、また兵士の訓練がふじゅうぶんであったことから、日本軍に徹底的な打撃を与えられませんでした。全体としては日本軍有利な中、戦況は一進一退して、日本側死傷者2万人、ロシア側死傷者4万1000人と記録されます。

しかし日本軍はまたも兵員と弾薬不足のため、追撃できませんでした。ロシア側も損害激しく、動けせんでした。南満州における日露の戦いはしばらく膠着状態となります。

次回「日露戦争(五)二百三高地」に続きます。

youtubeで配信中

歴史とは何か?(15分)

https://youtu.be/1HvW4u3q2Ac

清少納言と紫式部(15分)

https://youtu.be/-sA4Olxe-es

新選組 池田屋事件(19分)

https://www.youtube.com/watch?v=zjeVWbk-3M8

堀部安兵衛 高田馬場の決闘(6分)

https://www.youtube.com/watch?v=zlK80g0qtTE