日露戦争(五)二百三高地

■解説音声を一括ダウンロード

■【古典・歴史】メールマガジン

YOUTUBEで配信中

金閣寺のそばを高校生がぞろぞろ歩いてて、「俺の修学旅行を返せ~!」と叫んでました。なんだと思ってきいてると、地元の高校生でした。コロナのため遠くに行けないので、地元で修学旅行をする学校も多いようですね。いくら京都が観光地といっても歩いていける距離で修学旅行というのはふびんに思いました。

「日露戦争」について連続して語っています。

↓↓↓音声が再生されます↓↓

https://roudokus.com/mp3/Meiji_Nichiro5.mp3

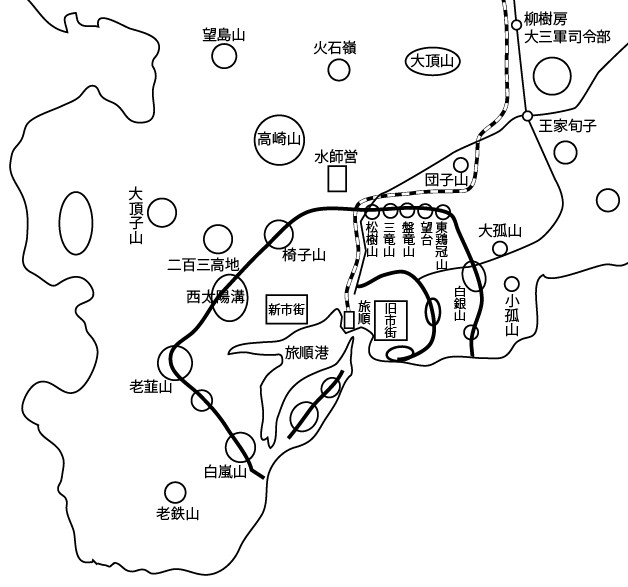

二百三高地 慰霊碑

前回は、乃木希典の第三軍が旅順要塞の攻略にかかるが、第一回の総攻撃も、第二回も、失敗に終わる。ロジェストウェンスキー率いるバルチック艦隊が極東へ向けて出発する。海軍はこれに焦り、攻撃目標を旅順要塞から二百三高地に切り替えよと第三軍司令部に要請するが第三軍司令部は拒否する。といった話でした。

本日は第五回「二百三高地」です。

【発売中】

日本の歴史10 幕末の動乱

http://sirdaizine.com/CD/His10.html

日本の歴史11 明治維新の光と陰

https://sirdaizine.com/CD/His11-01.html

二百三高地をめぐる戦い

1904年11月19日、山県有朋参謀総長より乃木希典第三軍司令官に電報が届きます。

さっさと旅順を攻略せよという、非情な文面でした。

11月26日、旅順への第三回総攻撃が始まりました。午前8時、旅順要塞東から28サンチ榴弾砲で砲撃を加え、午後1時頃から突撃が始まりました。が、今回もいたずらに兵士を死なせるばかりでした。この日の夜遅くまで突撃が繰り返されましたが、効果はありませんでした。旅順要塞は鉄壁の守りでした。

今回は中村覚(さとる)少将を指揮官とする特別予備隊…通称「白襷隊」が組織されました。夜の戦争で敵味方を区別するため白い襷をつけていたからです。

白襷隊は松樹山砲台一帯のロシア軍陣地を攻撃し、要塞内部への突入もこころみられました。が、玉砕されました。今回も4500名もの死傷者を出しました。午前2時30分、乃木希典は退却命令を下しました。

翌27日午前10時、乃木希典は第一師団に命令を下します。

おどろくべき内容でした。

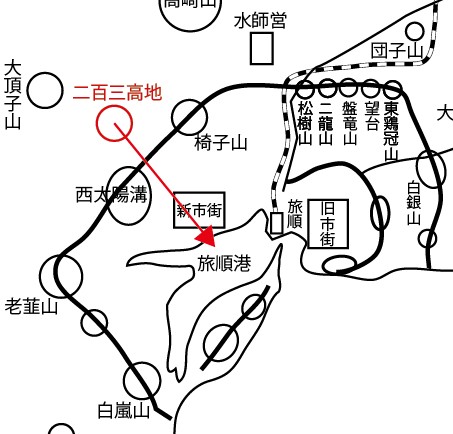

旅順要塞への攻撃を一時中断し、二百三高地を攻撃せよというのです。

二百三高地を攻撃せよ、ということは海軍から繰り返し圧力がかかっていたことでした。

旅順港を見下ろす二百三高地を奪取し、旅順港のロシア太平洋艦隊に砲撃を加えるというのが海軍のプランでした。

しかし第三軍司令部は海軍からの圧力を拒み続けました。

たとえ二百三高地を取っても、山頂に28サンチ砲を上げる手段も時間もなく、また、中国人スパイから、旅順港の太平洋艦隊はすでに無力化しているとの情報も入っていました。だから二百三高地には戦略上、まったく意味がないと判断していたためです。

今日までの研究で、第三軍司令部のこの判断は正しかったことがほぼ証明されています。

それがなぜ、急に二百三高地を攻撃せよということになったのか?

乃木の日記には「ニ○三攻撃ヲ第一師団ニ命ズ」とあるだけで、その真意はわかりません。

考えられる可能性は、

・海軍からの度重なる圧力に屈した

・旅順を攻めてもらちが明かないのでせめて二百三高地を取って橋頭堡にしようとした

・旅順に立てこもるロシア軍をおびき出そうとした

・場所はどこでもよく、とにかくロシア軍を消耗させることがねらいだった

ぐらいでしょうか。

とにかく、目標は旅順要塞から二百三高地に切り替わりました。

11月27日午後3時、28サンチ榴弾砲による砲撃開始。

18時30分、第1師団による歩兵突撃が開始されました。銃砲弾と手榴弾が飛び交う中、21時に第一師団が二百三高地西南部を占領しました。しかしすぐにロシア側に反撃され、奪還されました。

翌28日は終日、争奪戦が繰り広げられました。

塹壕をめぐらし、鉄条網をはりめぐらす二百三高地に対し、次々と突撃を繰り返し、敵も味方も死屍累々さらしました。二百三高地の堡塁は泥で覆われたもので、頼みの28サンチ榴弾砲も、ただつきささるだけでした。

繰り返しますが、旅順港の太平洋艦隊はすでに無力化していました。なのでロシア側にとっても二百三高地を守る意味はありませんでした。さっさと明け渡してよい場所でした。

二百三高地は日本にとっても無意味、ロシアにとっても無意味な、戦略価値のない、ただの高台でした。

にも関わらず、日露両方が二百三高地をめぐってさんざんな消耗戦を繰り広げました。なぜこんなことになったのか?理屈で考えるとさっぱりわかりません。なにか理屈では割り切れない、戦場ならではの理不尽があるのかもしれません。

武田信玄と上杉謙信が、川中島という全国的にはさして重要でもない土地をめぐって12年も争ったことが重なるのですが、どうでしょうか?

11月29日、到着したばかりの第七師団が二百三高地攻めに投入されましたが、いたずらに突撃を繰り返し、犠牲が増えるばかりでした。

30日夜、いったん二百三高地を占領しましたが、12月1日午前2時、ロシア軍に奪い返されます。12月5日早朝から砲撃を再開し、つつづけて歩兵隊が突撃。

二百三高地の頂上付近ではまたも血まみれの殺戮が繰り返されました。夕刻までに日本側が二百三高地全域を占領しました。

二百三高地の頂上にのぼって東側を見渡すとホライゾンブルーの制服を着たロシア兵の死骸で山の半分が覆われていたといいます。

二百三高地の戦いには日本軍6万4千人が参加し、そのうち戦死が5千52名、負傷者1万9884名と記録されます。

二百三高地 慰霊碑

「児玉神話」の嘘

小説『坂の上の雲』では、煙台(遼陽北方80キロ)の総司令部にいた児玉源太郎参謀長が旅順に来て、乃木希典をさとして、一時指揮権を拝借する。するとこれまで無謀な突撃を繰り返すだけだったのが一転して、二百三高地が落ちた、という話になっています。

ここから「無能な乃木、有能な児玉」のイメージが固定されました。

しかし「児玉源太郎が指揮権を一時拝借した」というのはただの俗説です。旅順攻略戦の公式記録(『公刊日露戦史』)に児玉源太郎の名はまったく出てきません。

児玉源太郎が旅順に来たのは事実ですが、それは12月1日午後のことで、すでに二百三高地における勝敗は大方決していました。

「児玉が指揮をとったらアッという間に勝てた」というのは、小説をおもしろくするための、ただの作り話です。

一作家の作り出した単なる娯楽作品を、多くの日本人が「歴史上の事実」と思い込んできたわけです。よくよく警戒すべきことです。

太平洋艦隊、全滅

二百三高地の山頂からは旅順港が丸見えでした。すぐに山頂に観測所をもうけ、山頂からの報告をもとに旅順港の太平洋艦隊に砲撃を加えました。

5日午後、戦艦「ポルタワ」を、翌6日、戦艦「レトヴィザン」、「ペレスウェート」、7日「ポベーダ」、8日、重巡洋艦「バヤーン」、軽巡洋艦「パルラーダ」を撃沈、9日以降もその他大小の艦を撃沈し、太平洋艦隊をほぼ全滅させました。

しかし撃沈したと思っていたのは、戦後の調査では船底の弁を抜いて自沈したのがほとんどでした。日本軍に船を鹵獲されるのを避けるためでした。

ロシア太平洋艦隊は黄海海戦にまけて旅順港に逃げ込んだ時点で、すでに艦隊としての機能を失っていました。人員も物資も、旅順にまわしており、ただ旅順港に船が浮かんでいるだけでした。

だから撃破したところで戦略上、意味はありませんでした。二百三高地の奪取も、太平洋艦隊への砲撃も、ムダだったことになります。

が、連合艦隊はその事実を知りませんでした。

東郷平八郎司令長官は、旅順港入り口で座礁した戦艦セヴァストーポリが沈むのを確認すると、旅順港封鎖の解除を決めました。

ここに連合艦隊は旅順港封鎖という任務から解放され、来るバルチック艦隊との決戦にそなえて、本国へ帰還します。

旅順降伏

とにかく、二百三高地は落ちました。だからといって旅順要塞の攻略には何の役にも立ちませんでした。二百三高地陥落後も戦いは続きました。

ただし連合艦隊が旅順港封鎖という任務から解放されたことによって、バルチック艦隊の到来を前ほど恐れる必要がなくなりました。

これまでは急げ急げ、とにかく旅順を正面から落とせと大本営と海軍からせっつかれてきました。

しかし今やそれほど急ぐ必要はなくなった…

その上、第二回突撃前から進めていた地下坑道がようやく敵堡塁近くまで進み、爆破する目処が立ってきました。

旅順要塞内の士気は下がる一方でした。5ヶ月あまりにわたる籠城戦により、旅順要塞内は食糧難に陥り、壊血病も広がっていました。

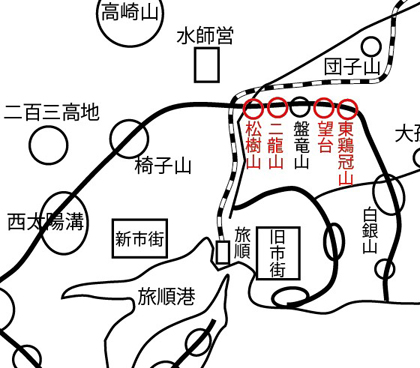

12月18日、第11師団が東鶏冠山堡塁の爆破に成功します。つづいて歩兵が突撃し、東鶏冠山堡塁を占領しました。

28日には、第9師団がニ龍山地下まで掘り進み、爆破。歩兵突撃によりニ龍山を占領しました。31日には第一師団が松樹山を爆破し、占領しました。

12月31日夜半より、第9師団と第11師団が独断で、要塞北面の望台への突撃を開始しました。

1月1日午後3時30分頃、望台頂上に日章旗がひるがえりました。

「万事休す」

要塞司令官ステッセル中将は望台が落とされたのを見て、そう判断しました。

ステッセルはすぐさま日本軍に降伏を申し入れる軍使を送りました。

翌2日、参謀長伊地知幸介はロシア側レイス大佐と会見し、11箇条からなる開城規約が調印されました。

休戦が成立すると、日露両国の兵士は堡塁の上で抱き合ってよろこびました。昨日まで殺し合っていた両軍の兵士が、車座になって酒とワインで酒盛りを開きました。夜になると多くの日本兵がロシア人に招かれ、旅順市街で一緒に飲み歩きました。

この頃の戦争にはまだこんな牧歌的なところがあったようです。第一次世界大戦以後、このような光景はなくなります。

水師営の会見

旅順開城の知らせが明治天皇のもとに届くと、天皇より

「敵将ステッセルが祖国のために尽くした忠義を評価し、武士の名誉を保たしめよ」

とのお言葉が下り、総参謀長山県有朋より旅順の第三軍司令部に電報され、翌3日、参謀津野田是重大尉により、ステッセルの官邸に伝えられました。

ステッセルは襟を正して拝聴し、

「敵国の皇帝よりかくの如き勅語を拝受することは無上の光栄である。ねがはくは我が深厚なる謝意を陛下にお取次ぎくださるよう、乃木大将に伝えられよ」

1月5日、旅順北方、水師営の農家で乃木希典とステッセルが会見し、降伏文書の調印が行われました。

この時、ステッセルは乃木希典に純白の愛馬を送り、乃木とステッセルはお互いを認め合いました。会見の様子は外国の新聞記者により全世界に報道されました。

乃木に勝者の奢りなく、ステッセルに敗者の卑屈なく、智略を尽くして祖国のために戦った両雄を、世界中がほめたたえました。

しかし、犠牲の大きさをみるにつけ、愕然とするばかりです。

7月31日からの旅順攻略戦において、日本側の参加者は後方部隊ふくめて約13万人。そのうち死傷者5万9000人と記録されます。

同じ期間のロシア側の死傷者数を伝える史料はありませんが、疫病や負傷で入院していたロシア兵は1万6000人を数え、将校868人、兵士2万3000人が捕虜収容所まで歩きました。

血の日曜日事件

旅順要塞での敗北によって、ロシア側の士気は一気に下がり、ロシア国内では厭戦ムードが高まります。

それ以前からロシア国内では「戦争中止」や「専制打倒」といったスローガンを掲げたデモが多発していました。体制側はそのたびに巡査を繰り出して弾圧しましたが、キリがありませんでした。

1月22日、首都ペテルブルクではロシア正教会のガポン神父が数万人の労働者のデモ隊を率いて冬宮に向かいました。

皇帝ニコライ2世はこれに発砲を許可します。冬宮前広場まできたデモ隊は警察隊の銃弾と騎馬隊の突入によって粉砕されました。「血の日曜日事件」です。

ツァーリが、守るべき人民に向けて発砲したのです。たちまちロシア全土にストライキが広がります。300年近く続いたロマノフ王朝の支配は、ここに音を立てて崩れていきます。

次回「日露戦争(六)奉天会戦」に続きます。

発売中

日本の歴史10 幕末の動乱

http://sirdaizine.com/CD/His10.html

嘉永6年(1853)ペリー来航から慶応4年(1868)鳥羽・伏見の戦いまで

日本の歴史11 明治維新の光と陰

https://sirdaizine.com/CD/His11-01.html

慶応4年(1868)江戸城開城から、明治10年(1877)西南戦争まで