彰義隊(ニ)上野戦争

■解説音声を一括ダウンロード

■【古典・歴史】メールマガジン

YOUTUBEで配信中

彰義隊討伐へ

江戸城に置かれた大総督府では、彰義隊を討伐しようという声が高まってました。

しかし、恭順派の海江田信義は慎重でした。

「目下、大総督府は東北に多くの兵力を割き、江戸の兵力は不足している。せいぜい3000である。これでは彰義隊を鎮圧するのはおぼつかない」

しかし大村益次郎は、

「今の兵力で十分に勝てます。あなたは戦というものをご存知でない」

「なに!武士に対して戦を知らぬとは、そのほう、侮辱するのか!」

どちらも一歩も譲りませんでしたが、西郷隆盛が

「大村どんに同意いたしもす」

と言ったことにより、軍議はまとまりました。5月9日、彰義隊への総攻撃が決議されました。

山岡鉄舟の説得

困ったのは勝海舟です。

これまで勝は彰義隊を交渉の材料としてうまく使ってきました。戦になったら大変ですよ。ねえ、戦になるよりゃマシでしょうと引き伸ばしては、新政府から有利な条件を引き出してきたのです。

しかし実際に戦になってしまうと、彰義隊に勝ち目が無いことはわかっています。何としても戦は避けねばなりませんでした。

そこで勝は、幕臣山岡鉄舟を、寛永寺の実質的な責任者である覚王院義観(かくおういんぎかん)のもとに遣わします。

「彰義隊はいまや江戸の治安を乱しているだけです。すみやかに解散し、寛永寺から退去させてください」

「解散。馬鹿な。慶喜公を薩長に引き渡した裏切り者どもが。勝と西郷に言っておけ。彰義隊は最後の一兵まで戦うと」

「それでは江戸が火の海になります」

「どちらにしても、戦は避けられん」

「……」

まったく話になりませんでした。

新政府軍による彰義隊攻撃が決定した後も、勝は輪王寺宮に書状を送り、ねばり強く交渉しました。しかし輪王寺宮は聞く耳を持ちませんでした。

大村益次郎の作戦立案

その間、大村は彰義隊殲滅の作戦立案にかかっていました。

「戦となれば勝つことはたやすい。半日あれば勝てる」

それが大村の持論でした。しかし大村には懸念が2つありました。ひとつは資金です。

大村の見積もりでは50万両が必要でした。半分は大隈重信から拝借し、半分は江戸城西の丸の宝蔵から金目のものを持ち出し、横浜滞在中の西洋人に売ることでまかないました。

もうひとつの懸念は、火事です。上野の山をおりたところで彰義隊が市中に火を放てば、江戸じゅうが火の海になってしまう。

火事をふせぐには、火が燃え広がりにくい日時、風向きを選ぶことが必要でした。そのため大村は、江戸の火事の歴史を調べ、自ら地図を描き、火事になる条件、防火方法を研究しました。

とくに明暦3年(1657)江戸の大半を焼き尽くした「明暦の大火」について詳細な調査をしました。

上野戦争 前夜

彰義隊への総攻撃は、慶応4年(1868)5月15日と決まりました。

総攻撃に先駆け、新政府総督府は、上野・谷中・根津界隈を中心に高札をかかげ、家々に通達を走らせました。

「5月15日早朝から、上野寛永寺にたてこもる彰義隊に対して攻撃を行います。あぶないから、けして外に出ないでください。特に子供は外に出さないでください」

高村光雲作・楠木正成像(皇居外苑)

高村光太郎の父・高村光雲は、後には上野の西郷隆盛像や皇居前の楠木正成像を手がけたことで有名ですが、この頃は仏師・高村東雲の内弟子をやっていました。

東雲の工房は寛永寺にほど近い浅草駒形町にありました。

14日の夜、戸を叩く者がある。光雲が開けると、森下にいる職人が入ってきて、師の東雲に言いました。

「師匠、どうも大変なことになりましたぜ。明日、上野で戦です」

「ええっ戦?どこで?」

「上野ですよ。彰義隊の連中が、官軍とおっぱじめるってんです。どうも安閑としちゃいられないってんで、こうしてほうぼう、知らせてまわってるってえわけです」

(『幕末維新懐古談』高村光雲 より意訳)

西郷隆盛と大村益次郎

5月15日未明。

大村益次郎は江戸城二重橋門前の大下馬にて、各藩の指揮官たちを集め、作戦計画書を配りました。

江戸城 二重橋(現 皇居)

計画書といっても半紙に描いた地図に鉛筆で部隊配置を記しただけの、ぶっきらぼうなものでした。梅雨のさなかで、雨が降りしきっていました。

西郷隆盛は、薩摩藩の配置を見るや、顔色を変えました。

「我ら薩摩に、死ねといわれるとですか」

きかれて大村は、平然と答えたといいます。

「そうです。死んでください」

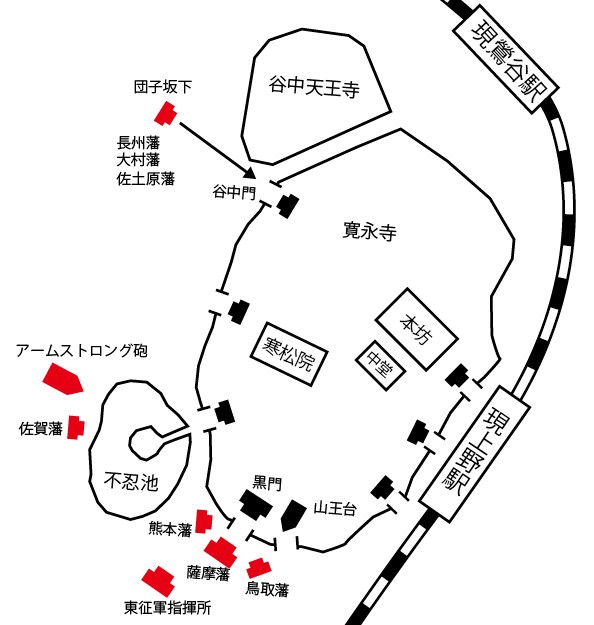

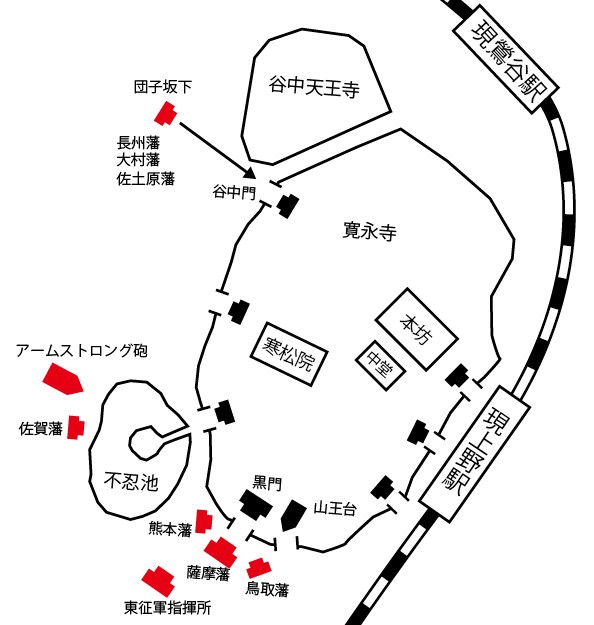

慶応4年(1868)5月15日 上野戦争 配置図

大村の作戦計画はこうでした。

もっとも激戦の予想される寛永寺正面の黒門口には薩摩・熊本・鳥取藩で当たる。

搦手の団子坂下には長州・大村(長崎の大村)・佐土原(宮崎県南部)を配置し、三崎坂(さんさきざか)上の谷中門を攻める。

佐賀藩のアームストロング砲の到着を待って、本郷台地(現東京大学キャンパス内)から不忍池ごしに寛永寺を砲撃する。本郷台地には佐賀藩のほか、尾張・岡山・津・久留米藩も置く。

寛永寺の東側は敵に決死の抵抗をさせないために開けておく。東征軍の数は1万2千。

対する彰義隊は一時3600人あまりの大世帯でしたが、脱落者も多く、上野戦争の当日は1000人ほどになっていました。

黒門口の戦い

午前7時。雨が降りしきる中、黒門口で撃ち合いが始まりました。

黒門口付近(現 上野恩賜公園内)

彰義隊は黒門口に畳や米の空き俵を積み重ねて、これを防塁として小銃を撃ちました。また左右の民家の影に身をかくし小銃を撃ちました。

畳や空き俵は浅草の豪商・新門辰五郎が手配しました。新門辰五郎はこの年70歳を超えていますが3000人を束ねる侠客で、徳川慶喜のお気に入りでした。それで、一橋家つながりで彰義隊にも手を貸したのでした。

薩摩藩兵は黒門正面から、熊本藩兵は不忍池側から、鳥取藩兵は黒門東側、現在のJR上野駅方面から、黒門口を攻撃します。薩摩藩の指揮は、西郷隆盛の信任あつい篠原国幹(しのはら くにもと)がとっていました。

慶応4年(1868)5月15日 上野戦争 配置図

東征軍本部は黒門口のすぐ南、上野松坂屋のあたりに置かれていました。

現 上野松坂屋

対する彰義隊は、本坊(現 東京国立博物館)には輪王寺宮が、塔頭の寒松院には大将の天野八郎が陣取りました。

寒松院は現在の上野動物園のあたりにあった寛永寺の塔頭です。現在は上野公園の東隣に移っています。

彰義隊士たちは陣所としていた寛永寺の塔頭を出て、寛永寺八門の守りにつきました。寛永寺八門は黒門・新黒門・穴稲荷門、清水門、谷中門、坂本門、屏風坂門、車坂門の、八門です。

そして寛永寺北西の谷中天王寺にも彰義隊の一部がたてこもりました。

ターン、タターン、

薩摩藩兵は撃っては逃げ、撃っては逃げの連続で彰義隊を翻弄します。

しかし。黒門口付近の山王台には彰義隊のフランス式大砲二門(三門とも)が設置してあり、薩摩藩兵をかんたんには近寄せませんでした。

山王台付近(現 上野恩賜公園内)

山王台付近(現 上野恩賜公園内)

ドーーン、

ドーーン、

ワァー、ワァー

「これでは埒が明かん!」

そこで薩摩藩は、上野広小路の料亭・雁鍋(がんなべ)、松源(まつげん)の二階にのぼり、すだれ越しに山王台を銃撃しました。二階からはちょうど山王台が正面に見えました。

タターン、タターン、

ぐはっ、

ぎゃあああ

雁鍋からの銃撃により彰義隊にも多くの死者が出ます。

天野八郎は朝から握り飯を食う暇もなく馬に乗ってはせまわっていましたが、山王台危うしときいて飛んできました。

途中、清水観音堂脇で行きあった旗本小川斜三郎ほか40名余を連れて、一気に山王台に駆けつけ、「いざ一戦」と後ろを見たら、誰もいない。

清水観音堂

「この時徳川の柔極まるを知る」

天野は後日、獄中で記した回想録『斃旧録(へいきゅうろく)』に、そう書いています。

彰義隊も連携が取れていませんでしたが、新政府軍もバラバラでした。本気で戦う意欲があるのは薩摩・長州のみで、あとはまるであてになりませんでした。西郷隆盛の弁によると、熊本藩の砲撃で薩摩藩兵が負傷する例もあったといいます。

午前10時。雨脚がさらに激しくなってきました。

彰義隊が山の上から上野広小路に次々と砲撃したので民家が燃えて火が出ます。しかし雨のために燃え広がることなく、火はほどなく消えました。

福沢諭吉の証言

芝新銭座(しばしんせんざ)の慶応義塾は、福沢塾から改称したばかりでした。この日、福沢諭吉は経済学の講義をしていました。

明治元年の五月、上野に大戦争が始まって、其前後は江戸市中の芝居も寄席も見世物も料理茶屋も皆休んで仕舞て、八百八町は真の闇、何が何やら分からない程の混乱なれども、私は其戦争の日も塾の課業を罷めない。上野ではどんどん鉄砲を打つて居る、けれども上野と新銭座とは二里も離れて居て、鉄砲玉の飛で来る気遣いはないと云ふので、丁度あの時私は英書で経済(エコノミー)の講釈をして居ました。大分騒々敷い容子だが烟でも見えるかと云ふので、生徒達は面白がつて梯子に登つて屋根の上から見物する。何でも昼から暮過ぎまでの戦争でしたが、此方(こちら)に関係がなければ怖い事もない。

『福翁自伝』福沢諭吉

アームストロング砲射撃

正午ごろまで戦況は一進一退を繰り返しました。薩摩藩兵はよく戦うものの、いまだ黒門口を破れずにいました。

午後一時頃。ようやく佐賀藩のアームストロング砲が到着します。

ドゴーーーーン

寛永寺境内にいた彰義隊隊士たちは、不忍池のむこう本郷台の方面から、すさまじい音をききました。

何が起こったか、さっぱりわかりませんでした。これまで正面の薩摩藩兵と戦っていた所に、突如、頭上から砲弾が降ってきました。

本郷台の加賀藩上屋敷の脇。現在の東京大学構内には佐賀藩のアームストロング砲が4門すえてありました。イギリスから輸入し、江戸城の倉庫におさめられていたものです。

円錐形の強力な炸裂弾で、威力も、射程距離も、通常の四斤山砲弾とは比べ物になりませんでした。

当初、佐賀藩はアームストロング砲の貸し出しをしぶりました。通常は海上での戦に使うものであり、地上戦に使うには威力がありすぎる。同胞をこれで撃つのはしのびないと。しかし大村は重ねて借用を願い出て、ついに許可されたのでした。

はじめは狙いが定まらず不忍池に落下しましたが、二発、三発と重ねるうちに命中しはじめました。

中堂に、つぎに吉祥閣に、つぎに文殊楼に命中し、建物が炎上しました。

その心理的効果は絶大でした。

総攻撃

最前線の黒門口にいた篠原国幹は、本部の西郷隆盛に総攻撃の許可を求めます。

「もうよかが」

西郷はそう答えて、黒門口への総攻撃を開始しました。

「抜刀!」

これまで銃撃戦でしたが、いよいよ薩摩得意の白兵戦に切り替え、突っ込んでいきました。

たちまち黒門口は破られ、寛永寺境内に薩摩藩兵を中心とした東征軍がなだれこみました。

黒門口の指揮官・酒井宰輔(さいすけ)も戦死しました。ほかの彰義隊士も次々と負傷していきます。彼らは算を乱して、輪王寺宮のいる本堂に向けて敗走をはじめました。

東征軍は逃げる彰義隊を攻撃しつつ、黒門口から中堂まで進みます。現在の上野公園の噴水のある当たりです。

寛永寺 中堂跡(現上野恩賜公園 噴水あたり)

ターーーン

と放たれた銃弾が大久保の眉間を貫きます。大久保は陣笠を打ち落とし、仰向けにどッと倒れる。

「ひ、ひいいいいーーーッ」

従っていた100名余りは一人残らず逃げていきました。天野八郎は馬から下りて元込め七発の銃を手に奮戦していましたが、大久保を背負って本坊番所に担ぎ込みました。

「俺は、こんな腰抜けどもを頼みに事を起こしたのか」

とは後日、天野が記した述懐です。

次回「奥羽越列藩同盟の結成」に続きます。