新選組 第26回「禁門の変(一)」

紛糾する長州

元治元年(1684年)6月12日。

池田屋事件の際、長州藩邸に駆け込んで助かった有吉熊次郎が本国に到着し、事の次第をつげます。長州人が、新選組に次々と斬り殺されたことを!

「それ見たことか!同志が、多数殺されたのですぞ!もはや一刻も猶予なりませぬ!」

「一気に京都に攻め寄せるべし」

「みなさん、落ち着いてください。そんなことをすれば、長州はそれこそ逆賊です」

「桂さん、あんたのやり方は生ぬるい!これでは長州は永遠に浮き上がれませんぞ」

武力行使も辞さないという老中派と、あくまで穏便に解決をはかろうと慎重論を説く桂小五郎、高杉晋作一派との間で、議論が割れます。

しかし結局老中派の勢いは抑え難いものがあり、桂の引きとどめむなしく、6月16日、半ば暴発するように、福原越後率いる第一陣が長州を出発します。尊王攘夷派の久坂玄瑞、来島又兵衛、久留米藩士真木和泉らもこれに従いました。

「藩主の冤罪を晴らす。そして憎き会津藩とそれを率いる松平容保、池田屋で同志を多数殺した新選組を倒す」

それが、彼らの言い分でした。

長州追討の勅許

「長州、動く」

その報を受けて、京都御所では公卿たちがあわてふためいていました。

「ああ…どうしよう、どうしよう。やはり長州を刺激しすぎたのだ」

「きけば長州では、民百姓まで兵士として調練しているとか。ぶるぶる恐ろしい」

「都が、火の海になってしまう!!」

恐れおののく公卿たちに、中川宮が申しあげます。

「皆様方、落ち着かれよ。こうなった上は、戦は避けられませぬ。まずは主上より長州追討の勅許を賜ることが先決にござります」

中川宮はかねてから公武合体派であり、朝廷と幕府があゆみよるべきという考えであり、反長州派でした。昨年の八月十八日の政変を画策したのも、この中川宮でした。中川宮は、孝明天皇に奏上します。

「主上、長州のカン賊どもが、武力をふりかざし、都へ攻め上ってまいります。今こそ、長州追討の御勅許を」

「…ううむ長州の者どもには困ったものじゃ。何故に暴挙によって事を押し通そうとするのか…。すぐに長州を追討せよ」

長州 淀を通過

勅許が下りたころ、すでに長州は淀に至っていました。

福原越後は、淀城に赴くと、淀城主稲葉伊与守正邦(いなばいよのかみ まさくに)に面会を申し出ます。

「我々は、藩主敬親(たかちか)・定広(さだひろ)父子の赦免を訴えるべく京へ上ろうとしているのである。あくまで平和的な話し合いを望むものである。通されよ」

「しかし、あのような人員を引き連れて、武力をふるう気が無い、などと言われても、にわかには信じかねる」

「あれは護衛じゃ。文句があるなら、そのほうも容赦せぬぞ」

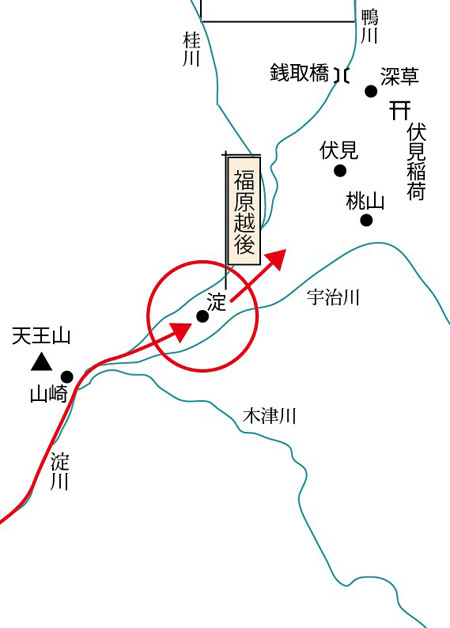

福原越後のバカでかい声に、稲葉伊代守は気押されてしまい、しばし待たれよと時間をかせげばいいものを、アッサリ通過させてしまいました。

長州の福原越後 淀を通過

双方の布陣

通過させた後で稲葉伊代守は不安になり、京都の会津候松平容保に使者を飛ばします。

「なに、長州が淀を通過した!」

知らせを受けた会津候松平容保は真っ青になり、すぐに京都の守りを固めます。会津藩士、見廻組、新選組を九条河原に出動させ、京都への各街道の守りを警護するよう、各藩に通達します。

6月末。

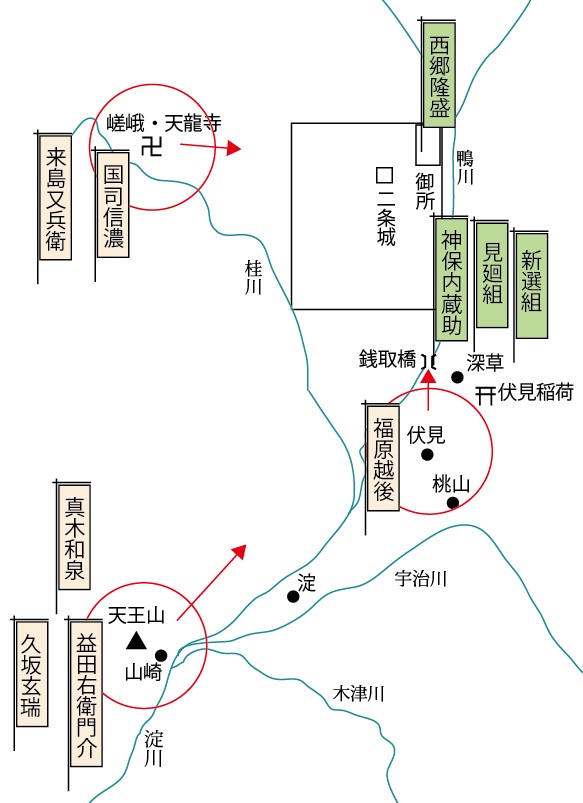

長州勢は山崎・伏見・嵯峨三方から京に迫ります。久坂玄瑞・真木和泉・益田右衛門介(ますだうえもんのすけ)率いる300人余は山崎天王山に。福原越後ら三百人余は伏見に。来島又兵衛(きじままたべえ)・国司信濃(くにししなの)率いる600人余は嵯峨・天龍寺に、京を取り囲むように、それぞれ布陣しました。

迎え撃つ幕府側は、

会津藩は神保内蔵助(じんぼうくらのすけ)率いる300余人が、葵の紋を染め抜いた旗をかかげて竹田街道の銭取橋を固め、幕府の見廻組は蒔田相模守(まいたさがみのかみ)率いる幕臣100余人、これも銭取橋を固め、新選組は近藤、土方以下局長助勤までは甲冑に身を固め、そのほかの隊員は浅葱色のだんだら羽織をまとい、これも銭取橋を固めます。

また西郷隆盛率いる薩摩勢は御所の守りにつきます。

長州側、幕府側の配置

銭取橋は、京都と伏見を結ぶ竹田街道(国道24号線)と鴨川が交差する位置にありました。現在は勧進橋と呼ばれています。

双方向かい合い、にらみあい、まさに戦端が開かれようとしていました。

次回「新選組 第27回「禁門の変(二)」」です。お楽しみに。本日も左大臣光永がお話いたしました。ありがとうございます。