新選組 第27回「禁門の変(二)」

■【古典・歴史】メールマガジン

■【古典・歴史】YOUTUBEチャンネル

交渉決裂

元治元年7月。

長州の軍勢が三方から京都を包囲しつつありました。

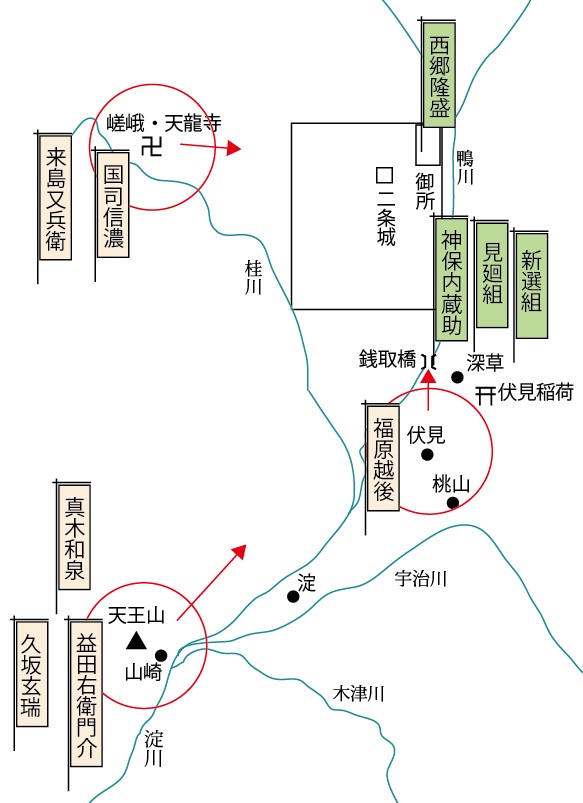

久坂玄瑞・真木和泉・益田右衛門介(ますだうえもんのすけ)率いる300余人は山崎天王山に。福原越後ら三百余人は伏見に。来島又兵衛(きじままたべえ)・国司信濃(くにししなの)率いる600余人は嵯峨・天龍寺に、京を取り囲むように、それぞれ布陣しました。

迎え撃つ幕府側は、

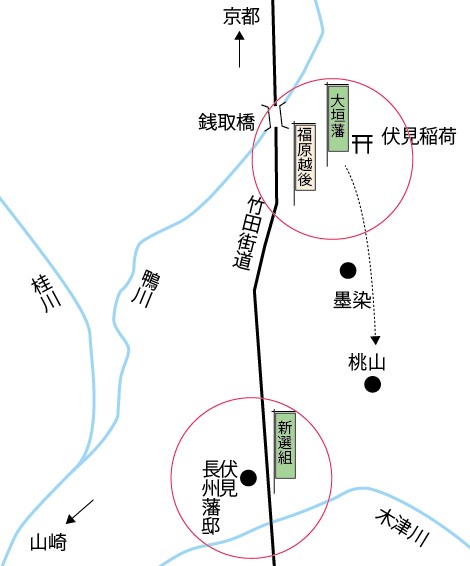

会津藩は神保内蔵助(じんぼうくらのすけ)率いる300余人が、葵の紋を染め抜いた旗をかかげて竹田街道の銭取橋を固め、幕府の見廻組は蒔田相模守(まいたさがみのかみ)率いる幕臣100余人、これも銭取橋を固め、新選組は近藤、土方以下局長助勤までは甲冑に身を固め、そのほかの隊員は浅葱色のだんだら羽織をまとい、これも銭取橋を固めます。

また西郷隆盛率いる薩摩勢が御所の守りにつきます。

長州側、幕府側の配置

7月14日、

幕府大目付・永井玄蕃守(ながいげんばのかみ)が、伏見の長州陣営に福原越後を訪ねます。

「三方から武装した兵をもって京を威嚇し、帝の宸襟を悩まし奉るとは、何事か!長州勢は18日をもってすべて引き上げよ。それ以上、一日の猶予も認められぬ」

「18日…急すぎますな。長州内でも意見が割れているところでして。それに、これだけの軍勢を動かすとなると、それなりに準備も必要です。せめて22日までお待ちいただけませぬか」

「ならぬ。18日をもって退去せねば、兵力をもって長州を排除するまで」

長州勢が開戦もせず、撤退もせず、ただ時間をかせいでいるのは、藩主毛利敬親・定広父子の到着を待っているのでした。藩主が上洛した所で、兵力をもって幕府を脅しつつ、長州の京都復帰という要求を強引に飲ませてしまおうという考えでした。

長州勢としては、なんとか藩主父子の到着まで時間をかせぎたいところでした。一方、幕府側も長州が藩主毛利父子の到着を待っていることは百も承知なので、藩主が到着するとますます交渉が面倒になるということで、今のうちに追い返してしまいたいという考えでした。

そこで福原越後は答えます。

「仕方がありません…では、長州は引き揚げるとしましょう」

「左様か…。本当に頼むぞ」

繰り返し念を押して、永井玄蕃守は帰っていきました。もちろん福原越後はじめ長州勢は、幕府の要求にしたがうつもりなど、まったくありませんでした。

福原越後の策

撤退期限の前夜である7月17日の夜。

福原越後は全軍を引きつれ、伏見の関門を守護する彦根藩の陣営を訪れます。

「我々は、永井玄蕃守(ながいげんばのかみ)の命令によって、京を引き上げることにした。これより嵯峨天龍寺方面の味方を引き取るため、この関門を通らせてもらう。ご異存はあるまいな」

「はっ、しかし、それは…にわかには…」

「グズグズ言うと、力づくでも押し通るぞ!」

ガチャッ、ガチャガチャ

福原越後率いる軍勢は、人数の少ない彦根藩に槍や鉄砲を向け、つっかかります。

「ひ、ひいいい」

彦根藩は小勢であり、かなわじと見て桃山方面へ退却していきます。

「さあ、これより京雀どもめの心胆を寒からしめてくれよう」

福原越後は胸にある策を秘めていました。

このまま北上して比叡山に入り、京都の生命線ともいうべき近江の江州米(ごうしゅうまい)を止め、兵糧攻めにしようという考えでした。

しかし、会津藩兵や大垣藩兵が、早くも福原の動きに気づき、これを食い止めんと伏見関門に攻め寄せてきます。

開戦

7月19日朝5時。

新選組は暗いうちから伏見の長州屋敷のまわりに張り込んでいました。いざという時は長州屋敷を焼き討ちにするよう指示を受けていました。長州屋敷は竹田海道沿いにあり、伏見稲荷から南へ5キロほどの位置にありました。

竹田街道 伏見~長州屋敷

「長州の奴ら、おとなしく帰ってくれますかねえ」

「さあ、なかなか、そうは行かんだろうなあ」

などと話していると、

ドゴーーーン!!

伏見の方面から大砲の音が響き、なっ、ああっと新選組一同そっちを向くと、

ドドン、ドンドン、ドドン、ドンドン

陣太鼓が響き始めました。

「なっ…やはり、はじまったか!!」

すわ一大事と新選組一同、伏見へ向かって走る道すがらも、ドーン、ドーン

ブオッホー、ブオッホー

大砲の音、ほら貝の音が払暁の空にこだましていました。

次回「新選組 第28回「禁門の変(三)」」です。お楽しみに。