蘇我氏の「専横」

641年(舒明13)舒明天皇は即位13年目で亡くなります。享年49。

16歳の中大兄皇子が父舒明天皇の誄(しのびごと)を読み上げました。これが『日本書紀』における中大兄皇子=天智天皇の初登場場面です。

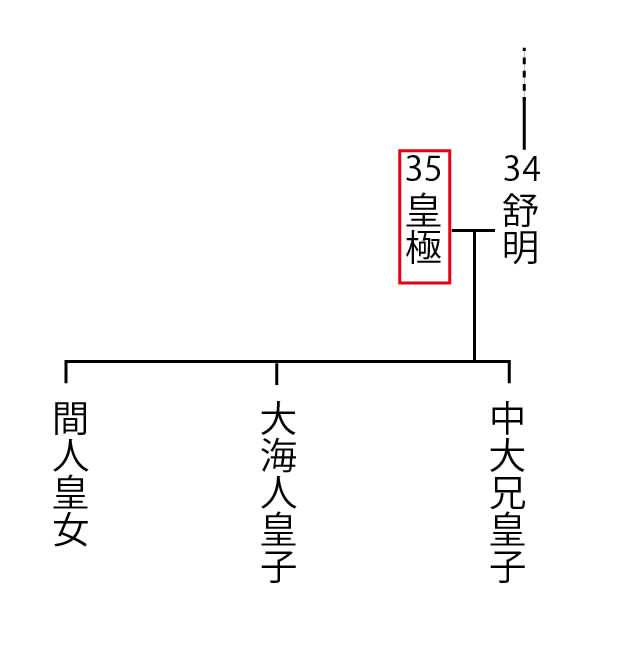

中大兄皇子(なかのおおえのみこ)。父は34代舒明天皇。母は35代皇極天皇。幼名葛城皇子(かずらきのみこ)。

推古天皇34年(626)生まれ。異母兄に古人大兄皇子、同母妹に間人皇女、同母弟に大海人皇子がいます。ただし大海人皇子の素性には疑問があり、「実は兄ではないか」「血がつながっていないのではないか」等の説も出ています。

「大兄」は同じ母から生まれた長男。「中」は「中間」ではなく「二番目の」という意味です。中大兄=葛城皇子には腹違いの兄、古人大兄皇子がいるので、古人から数えて二番目の男子、ということです。

葛城皇子というのは、葛城氏の乳母に養育されたためと思われます。葛城氏は蘇我氏のルーツなので、蘇我氏とのつながりも感じられます。

舒明天皇の跡を継いだのは舒明の皇后・皇極天皇です。即位の際、何か争いがあったかもしれませんが『日本書紀』は沈黙しています。

皇極天皇が即位すると、すぐに蘇我蝦夷が大臣に任じられます。その子入鹿の権勢は盛んであり、父にも勝っていた。泥棒も、怖がって、路に落ちたものも拾わないくらいだったとあります(『史記』『漢書』などに見える慣用表現)。

【皇極天皇】

蘇我氏は、八代孝元天皇の曾孫(もしくは孫)である武内宿禰(たけしうちのすくね)を祖とするとされます。

武内宿禰は『古事記』『日本書紀』に登場するやたら長寿の人物です。景行・成務・仲哀・応神・仁徳五代の天皇に仕えたとされますが、

…計算すると300歳を越えてしまいます。まあ伝説的な人物と見るべきでしょう。その武内宿禰から蘇我石川宿禰→満智→韓子→高麗と続き、蘇我稲目→馬子→蝦夷に至ります。

しかし稲目より前は実在の人物とは考えられず、蘇我氏の出自は「不明」と考えたほうがよさそうです。

【飛鳥板葺宮】

このころ蘇我蝦夷、入鹿父子のおごりたかぶりは大変なものがあったと『日本書紀』は語ります。

まず、自分の祖廟を葛城の高宮に建てて、天皇にしか行わせることが許されていない 八つらの舞を舞わせたこと。八つらの舞とは8人8列64人が正方形に並び舞うもので、中国で天子にしか許されていないものでした。

また国中の民衆を動員して自分たち父子の墓を作らせ、天皇家の墓にしか許されない「陵(みささぎ)」と呼ばせたこと。この時、聖徳太子の一族「上宮王家(うえのみやおうけ、じょうぐうおうけ)」の人民も使役されたので、山背大兄王の妻の上宮大娘姫王(うえのみやのいらつめのひめみこ)は憤慨して嘆いて言いました。

「蘇我氏はやりたい放題だ。天に二つの太陽が無いように国に二人の王はない。どうして蘇我氏はわが人民を勝手に使役するのか」と。こうして、『日本書紀』は蘇我氏が恨まれ、滅ぼされる伏線を張っているわけです。

しかし現在、奈良の橿原市に蘇我入鹿の墓が残っていますが中に人一人が入れるくらいのごく小さいものです。これを大勢の民衆を動員して作る必要がありません。明らかに蘇我氏を意図的に悪役に描こうという、作者の意図が見て取れます。

そうしたわけで、「蘇我氏が専横した」という単純な図式は、現在ではほぼ否定されています。それを踏まえた上で、『日本書紀』の話の流れに沿って語っていきます。

古人大兄皇子の擁立

皇極女帝は蘇我氏にとって、あくまで次の天皇までのつなぎでした。

蘇我入鹿は父蝦夷に言います。

「父上、次の天皇には古人大兄皇子でいきましょう」

「うむ。蘇我の血を引く古人大兄皇子が天皇となれば、

蘇我の繁栄はいよいよゆるぎない。しかし、聖徳太子の息子

山背大兄王を推す者もある。また中大兄皇子を推す者もある」

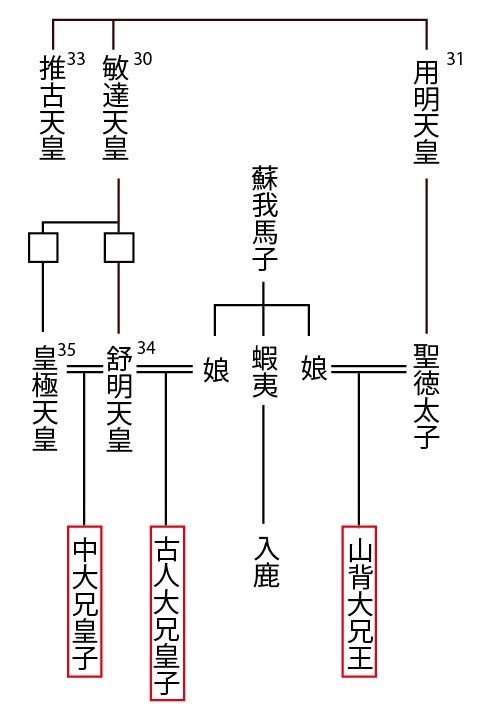

山背大兄王、古人大兄皇子、中大兄皇子。

この三人が次の天皇の候補者でした。

その中に、蘇我蝦夷・入鹿父子は古人大兄皇子を強く推していました。

その理由はまず、蘇我の血を引いていること。系図をご覧ください。古人大兄皇子の母法提郎媛(ほてのいらつめ)は蘇我馬子の娘です。

一方、山背大兄王の母刀自子郎女(とじこのいらつめ)も蘇我馬子の娘なので条件は対等なのですが、蘇我氏と聖徳太子の一族は何かとそりがあいませんでした。なので蘇我氏にとって山背大兄王は自由にできそうになく、候補からは外れます。

中大兄皇子に至っては父が舒明天皇。母が皇極天皇。一滴も蘇我氏の血は流れていません。なので蘇我氏にとって中大兄皇子は論外、ということになります。結果、古人大兄皇子を選ぶのが蘇我氏にとって一番妥当でした。

【山背大兄王、古人大兄皇子、中大兄皇子】

蘇我入鹿、山背大兄王を襲撃

そして蘇我氏の行った最大の悪事として挙げられているのが上宮王家(うえのみやおうけ)、聖徳太子の一族を滅亡させたことです。

法隆寺 夢殿

643年(皇極天皇2年)11月1日夜、蘇我入鹿は巨勢徳太臣(こせのとこだのおみ)・土師娑婆連(はじのさばのむらじ)に100名の兵を率いさせて斑鳩に遣わし、山背大兄王の舘を襲撃させます。

山背大兄王(やまのろのおおえのみこ・やましろのおおえのおう)。聖徳太子の長子。母は蘇我馬子の娘・刀自古郎女(とじこのいらつめ)。

斑鳩

「宮さまをお守りしろ!!」

下男の三成(みなり)と数十人の舎人が庭に出て

ひょうひょうと矢を射かけます。

蘇我方の大将土師娑婆連(はじのさばのむらじ)が

流れ矢に当たって討たれると、

部下たちは恐れをなして撤退していきます。

「一人当千のツワモノとは、あれをこそ言うのか…」人々は言い合いました。

山背大兄王は馬の骨をもって寝室に投げ込み、人の見ていないスキに妃と一族を率いて生駒山山中へ逃げます。巨勢徳太臣(こせのとこだのおみ)は斑鳩の館を焼いて、焼け跡に骨を見つけると山背大兄王は死んだと見て、兵をおさめました。

「どうして吾がこのようなことに…」

山背大兄王は后とわずかなお供だけで45日は山中に留まり、飲み食いもまともにできませんでした。配下の三輪文屋君が進言します。

「東国に逃れ、再起をはかるべきです。王(みこ)さま、蘇我を討ちましょう」

しかし山背大兄王は言います。

「戦えば勝利はできよう。しかし、私一人のために

民を大勢殺したくは無い。後世、私のために父母を亡くしたなどと

思われたくは無いのだ」

その頃、蘇我入鹿は、生駒山に山背大兄王が隠れているといいう報告を

受けていました。

蘇我入鹿はみずから生駒山に山背大兄王討伐に向かおうとしますが、

古人大兄皇子に引きとめられます。

「ネズミは穴の中にいてこそ生きていられます。

ネズミが穴からはい出せば、たちまち殺されてしますぞ」

「なるほど。ワシはネズミですか。そりゃあいい」

入鹿は自ら生駒山に向かうことはやめ、

人を遣わします。

しかし結局、

山背大兄王を発見することはできませんでした。

その間に山背大兄王は生駒山を降り、斑鳩に戻り、斑鳩寺にこもります。

たちまち蘇我方に包囲され、もはや逃げ場は無くなります。

ドカーッ!

戸を押し破って蘇我の兵士たちが押し入ると、寺の柱に紐をくくりつけて、 一族全員、首を吊っていました。

山背大兄王創建と伝えられる法起寺

その時、五色の幡蓋がさまざまな音楽とともにあらわれて空に輝き、寺の前に垂れ下りました。ああっ、何だあれは。入鹿さま、ご覧ください。んん?何をさわいでおる。

しかし入鹿が空を見ると、神々しい幡蓋は姿を隠してしまい、ただの黒雲になってしまいました。そのため入鹿は見ることができませんでした。

蘇我蝦夷、入鹿の行ないに激怒

蘇我入鹿が山背大兄王とその一族を滅ぼしたと聞き、

父蝦夷は激怒します。

「なんということを!お前は、愚かだ。とんでもない奴だ。

しまいには自分の身も危うくなるぞ」

「ははは。父上、何をおっしゃいます。

これからいよいよ、蘇我の時代ですぞ」

「くっ…愚かな」

このように、父蝦夷はまだ分別がありましたが

息子入鹿はどうにも歯止めがきかなかったようです。

……『日本書紀』は、この襲撃が蘇我入鹿の単独犯行と書かれていますが、仮にも王家に、一臣下が襲い掛かると、正規の軍隊がそれを止めるはずです。なので、何者かが蘇我入鹿に命令を下したものと思われます。おそらく皇極天皇自身が。

しかし『日本書紀』はあくまで蘇我氏のみに罪をなすりつけます。蘇我氏は尊い聖徳太子の一族を滅亡された。だから、そんなけしからん蘇我氏は、滅ぼされて当然だと『日本書紀』は話を持っていきます。