中大兄皇子と中臣鎌足

■解説音声を一括ダウンロード

■【古典・歴史】メールマガジン

YOUTUBEで配信中

中臣鎌子連(なかとみのかまこむらじ)は朝廷において神道の伝統的な儀式を行なう神祇官の長官に指名されましたが、病気と称して再三辞退し、三島に住んでいました。この三島は伊豆の三島ではなく、大阪の三島です。後年藤原仲麻呂があらわした鎌足(鎌子)の伝記『家伝』によれば、ここに鎌子の別邸があったようです。

※「中臣鎌足」の呼び名が有名ですが、はじめは「鎌子」として登場します。

中臣鎌子はこの頃30歳をすぎたばかりで、体格はガッシリして威風堂々、いかにも自信がみなぎっている風でした。また中国の兵法書「六韜」をぜんぶ暗記しているほどの秀才でもありました。

ある時、皇極天皇の弟の軽皇子(かるのみこ)が足を患って、朝廷に参上できない時期がありました。その時中臣鎌子は、以前から軽皇子と交際があったので、軽皇子の宮を訪ねていきます。

「皇子さま、何なりと鎌子にお命じください。足をわずらっておいでの間、宿直いたします」

まめまめしく、奉仕するのでした。おうおう鎌子、そちはまことに忠義の者よと、軽皇子は感心し、ご自分の寵愛している阿倍氏によって鎌子に奉仕させます。敷物を高く重ねてその上に鎌子を座らせ、ごちそうを給仕させます。

「これほどの恩沢を受けるとは思ってもみなかった。天下の王となるべきは、あのようなお方かもしれない」鎌子はシミジミと言いました。その言葉が後日、軽皇子に伝わります。「おお、そこまで喜んでくれると、吾も甲斐があったというもの」と軽皇子はニンマリするのでした。

『日本書紀』によると、鎌子は「為人(ひととなり)中正(ちゅうせい)にして匡済(きょうさい)の心有り」だそうで、真心があり、正しい人だったそうです。ここには『日本書紀』編纂者である藤原不比等の意向が強く入っているのですが、まあそれはそれとして、『日本書紀』の記述に沿って、語っていきます。

……鎌子は蘇我氏の専横につくづく憤っていました。

「蘇我の一族にも困ったものだ。どうにかしなくては…」

そこで中臣鎌足は軽皇子はじめ幾人かの皇族と接触し味方に引き入れられないか探ります。やがて蘇我氏と姻戚関係の無い中大兄皇子に目をつけました。

「あのお方なら、きっと立ち上がってくださる」

しかし、鎌子は中流の豪族であり、相手は皇子です。なかなか接触する機会がありませんでした。

法興寺(飛鳥寺)の出会い

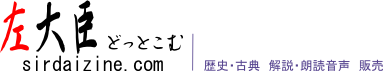

中大兄は舒明天皇と皇極天皇との間に生まれました。この年19歳です。

ある日、法興寺(飛鳥寺)の槻の木の下で仲間たちと打ち毬に興じていました。そこに鎌子も仲間となって加わります。

中大兄皇子

飛鳥寺

飛鳥寺

飛鳥寺

飛鳥大仏

打ち毬というのは毬を使った競技で、

くわしいことはわかっていません。

サッカーかクリケットのような競技だったと思われます。

「いくぞ!」

中大兄が勢いよく蹴り上げるとそのまま沓が脱げてしまい、

ポーンと舞い上がります。

コローン、コロンコロン…

すると中臣鎌足が(ここからは鎌足で統一します)、

中大兄の沓を拾い上げ、ひざまづいて、

うやうやしく差し上げます。

「おおっ、すまぬ。その方は…」

「中臣鎌足と申します。皇子さまと同じく、

この国の将来を憂うる者です。特に蘇我の一族のこと…」

「む…」

これをきっかけに、中大兄皇子と中臣鎌足の交流が始まりました。

……若き貴公子と、忠臣の打鞠の会での出会い。美しいですね。印象に強く残る場面です。。教科書で習ったという方も多いでしょう。またさまざまな小説やドラマにも描かれる場面です。

しかし実際にこういう出来事があったというより、朝鮮や中国の史書からの引用です。二人が出会ったことは事実ですが、蹴鞠の席で…というのは物語的に演出されたものと考えるべきです。

※蹴鞠の場面の元ネタ 中大兄と中臣鎌足が蹴鞠の席で出会ったというのはフィクション。元ネタは朝鮮の『三国史記』『三国遺事』などに見える、新羅の金春秋(武烈王)と忠臣金ユ信の出会いの場面。

金ユ信は武烈王に自分の娘を嫁がせようと狙っていたが、その機会がない。そこで蹴鞠の会でわざと武烈王の衣の袖を踏んで、破って、これは大変だ家に来てくださいといって、武烈王を招くことに成功した。

ところが金ユ信が武烈王に差し上げようと思っていた上の娘に障りがあって王の前に出ることができない。かわりに下の娘が出たところ、王はその下の娘の美しさをいたく気に入って后とした、という話。

靴が抜けたのを献上するのは、前漢の張良が隠者黄石公から兵書「太公望兵書(六韜)」を授けられるシーンが元ネタ。また蹴鞠のシーンで出会うのも元ネタがある。『日本書紀』には飛鳥寺と場所が特定してあるが、『大織冠伝』では場所不明。

南淵請安の塾

こうして中臣鎌足と中大兄は親しくなり、

やがて腹を割って意見を交換し合うようになりました。

とはいえ、皇族と臣下です。

そうたびたび会っていると人から変に思われるかもしれません。

そこで二人は

南淵請安の塾に通い、

その行きかえりの道すがら、

計画を話し合うようにしました。

南淵請安は608年遣隋使として小野妹子のもと、

学者の高向玄理(たかむこのくろまろ)や学僧の旻(みん)ら

ともに中国へ渡った留学僧です。

隋の滅亡、唐の建国を見守り、32年後の640年、

帰国しました。

帰国後は飛鳥川の上流にある南淵の朝風に庵を結び、

塾を開き豪族の子弟らに大陸の文化や制度のことを教えていました。

「中国では唐が起こり、首都長安はたいへんな賑わいです。

肌の白いのや、黒いのや、全世界から人が集まっています」

「長安とは、飛鳥の都よりもすごいのですか?」

「くらべものになりません。飛鳥の10倍、いやそれ以上でしょう」

明日香川のせせらぎ

そして塾の帰り道。

中大兄皇子と中臣鎌足はさらさらと流れる

明日香川のせせらぎを聞きながら、

畑中の道を歩いていきます。

飛鳥川

飛鳥川

飛鳥川

蘇我の娘をめとる

「時に皇子さま。この計画、我々だけで計画を実行するには

無理があります」

「鎌足。考えがあるようだな」

「はい。蘇我石川万呂殿の娘を召し入れて妃となさってください」

「なに?我に蘇我の娘を娶れと」

「その上で、蘇我石川万呂殿を味方に引き込みます」

「ううむ…」

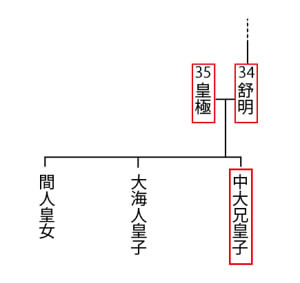

蘇我石川万呂は蘇我の一族ではありましたが、

蘇我蝦夷、入鹿の本家とは違う分家であり、

蘇我本家のやり方には不満を抱いていました。

そのため、鎌足は「味方に引き込める」と踏んだわけです。

【蘇我石川麻呂】

こうして中大兄皇子と蘇我石川万呂の長女との婚姻が

トントン拍子で運びます。皇族から「嫁に来い」などと

言われたら、断ることなど、考えられません。できません。

ところが結婚式の当日、事件が起こります。

異母弟の蘇我日向(そがのひむか)によって

長女は連れ去られてしまいます。

蘇我石川万呂は途方に暮れます。

なにしろ皇族にわが娘を御輿入れしようという

いよいよその段になって、身内の不祥事で、

その婚姻がひっくり返されたのです。

首はねられるくらいでは済まない問題です。

「えらいことになった。どうしよう、どうしよう」

途方に暮れる蘇我石川万呂に、次女が言います。

「父上。ご心配には及びません。

姉上の代わりに私を皇子さまに進上なさってください」

「お前…!行ってくれるのか!」

こうして長女のかわりに次女が中大兄皇子に進上されます。

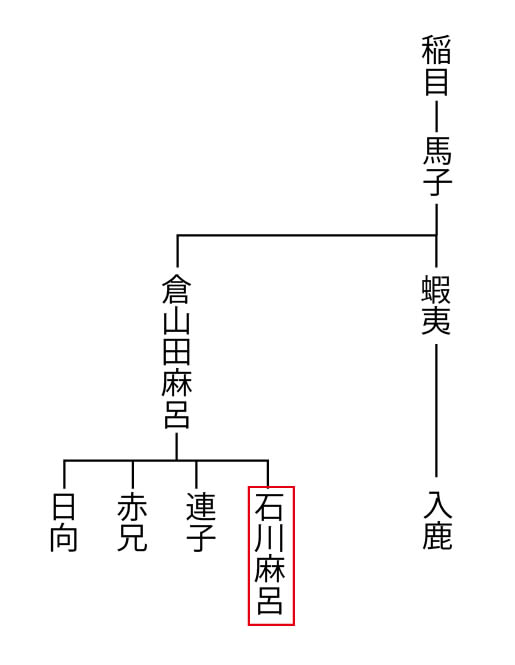

この次女の名を蘇我遠智娘(そがのおちのいらつめ)と言います。

中大兄と遠智娘との間には三人の子供が生まれます。

長女大田皇女(おおたのひめみこ)、

次女鵜野讃良皇女(うののさららのひめみこ)、

長男健皇子(たけるのみこ)です。

大化の改新の年(645年)に生まれた次女、

鵜野讃良皇女が、後の持統天皇です。

【遠智娘】

しかし、結婚式の当日に花嫁が奪われるなんていうのは、

あまりにも芝居じみている気がします。

ひょっとしたら、蘇我日向に花嫁強奪を命じたのは

中臣鎌足だったかもしれません。

「おのれ蘇我石川麻呂!我に恥をかかせおって」

「ああ!!お許しください。どうか命だけは」

「それほど命が惜しいかッ!」

「お助けいただければ、何でもいたします」

「そうか、ならば話がある」

こう斬り出して、無理矢理味方に引き込むために、

最初から仕組んでいたんじゃないでしょうか。

真相は現在でもわかりません。

蘇我氏の専横

中大兄皇子と中臣鎌足が味方を集めている間も、

蘇我蝦夷、入鹿父子の勢いは日に日に増していました。

甘樫丘(あまかしのおか)の中腹に父子で舘を建て並べて、

蝦夷の館を「上の宮門(うえのみかど)」、入鹿の館を「谷の宮門(はさまみかど)」と称しました。子は男女とも「王子(みこ)」と呼ばせました。

舘の外には砦の垣を作り、門の傍らに武器庫を置き、門ごとに火事に備えて桶と木鉤を数十ずつ置き、武器をもった屈強な兵士に警備させます。

また、長値(ながのあたい)に命じて大丹穂山(おおにほのやま。高市群高取町丹生谷の山か)に寺を作らせます。

さらに、家を畝傍山の東に建て、池を掘って砦とし、武器庫を立てて矢を積み上げました。常に五十人の屈強な兵士を従えて出入りました。いかにもものものしい蘇我氏の警護のさまが描かれます。

しかし、蘇我氏を攻撃してくるほどの大きな勢力が当時国内にありません。当時は唐と高句麗の関係がますます悪化し、ことによると日本にも火の粉が及ぶ可能性がありました。大きな館をつくって警護したのは、外敵に備えてのもので、それを国内の敵に対してものものしく警護したように描いているのは、作者の意図的なミスリードと見て取れます。