大石内蔵助09 吉良邸討ち入り

こんにちは。左大臣光永です。先日、山科義士まつりが3年ぶりに開催されたので行ってきました。

大石内蔵助が討ち入り前の約1年2ヶ月間、山科の西野山村(京都市山科区西野山)に隠棲していた史実に基づいた祭りです。

瑤泉院・おかる・おりくなどの婦人列にはじまり、山科区民の方々が四十七士に扮した義士行列と、子供たちによる子供義士行列が、山科駅に近い毘沙門堂から、大石神社まで約5キロの道のりを歩きました。

寒空の下、エイエイオーと、ちびっこ義士の声が響きわたる…3年ぶりにもどってきた冬の山科の風情に、胸がアツくなりました。

というわけで本日は「忠臣蔵 吉良邸討ち入り」を語ります。

元禄15年12月15日寅の上刻(午前3時半)大石内蔵助はじめ赤穂浪士47名は、旧主浅野内匠頭長矩の無念を晴らすため、宿敵吉良上野介の屋敷に討ち入りました。2時間あまりにわたる戦闘の末、赤穂浪士は吉良の首級を上げました。

討ち入り前

元禄15年(1702/3)12月14日、午後8時頃、大石内蔵助は小野寺十内とともに籠に乗り、両国矢の倉米沢町(中央区東日本橋2丁目)の堀部弥兵衛宅に入りました。

ここで内蔵助は小野寺十内、堀部弥兵衛と最期の酒を酌み交わしました。それから内蔵助は小野寺十内としばらく将棋をさしました。

夜がふけるにつれて、次々と浪士たちが集まってきます。

午前0時。大石内蔵助はじめとする四十七士は、本所林町の堀部安兵衛宅(本所林町五丁目(墨田区立川三丁目十五番地))、杉野十平次(すぎのじゅうへいじ)宅に移り、着替えを済ませます。

甲頭巾をかぶり、黒の小袖の下に鎖帷子、鎖入の股引をはき、脚絆にすね当てを当て、武者わらじをはきました。袖の下には目印としてめいめいの名を書いてありました。

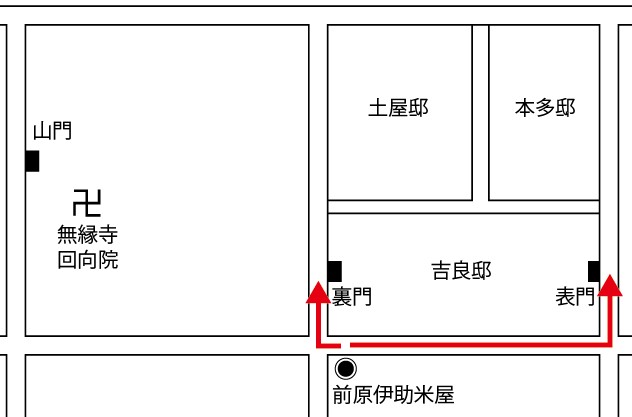

15日午前2時。一行は相生町(墨田区両国三丁目二番地)の前原伊助の仮屋に移ります。前原伊助は吉良邸裏門から60メートルの位置に米屋を出して吉良邸の情報をさぐっていました。この「前原米店」が、今夜の討ち入りの前線基地となります。

夜が更けるにつれて、ほかの浪士たちも次々と、前原伊助の仮屋に集まってきました。

暗闇に目をならし、口に酸味の薬を入れると、各々、刀・槍・弓・長刀・斧など、得意な武器を手に取ります。寅の上刻(午前3時半頃)、表門組と裏門組に分かれ、両国本所の吉良上野介邸へ出発しました。

吉良邸討ち入り

ざっざっざっざっ…

昨日降った雪に暁の霜がおりて足元は安定していました。人目を避けるため松明も提灯もつけませんが、月の光が雪を白白と照らし出し、明かりには困りませんでした。

医者の寺井玄達が、負傷者の手当のため吉良邸のそばに待機します。

内蔵助率いる表門組23人は二筋のはしごをかけ、屋根を越えて侵入します。どさっ、どさどさっ。邸内の雪の上に降りると、

口上書を入れた文箱を竹竿の先にくくりつけたものを内玄関前に打ち立て、小野寺幸右衛門が名乗りを上げます。

「我ら浅野内匠頭の旧家臣。旧主の無念をはらさんため、上野介殿の御首級(みしるし)をいただきに推参つかまつった」

三人一組となって、ドカドカと邸内に踏み込んでいく。

「な、何事だ!ああっ」

ずばっ

番人は突然の襲撃にわけの分からないまま、斬られてしまいます。そこに弓が立て並べてあったので、小野寺幸右衛門は敵がこれを使うことを嫌って弓の弦をすべて切りました。

不破数右衛門は武勇一辺倒の人で、この夜はもっとも活躍し、4、5人を斬り伏せました。書院にまで踏み込んだところ、背後からぶんと薙刀をふるってくる。

アッと刀を構えてふりかえると、まだいとけない少年でした。なんだ子供か。いくらなんでもこんな子供を殺せるか、不破数右衛門は適当に少年の薙刀をかわしますが、少年はがむしゃらに撃ち込んでくる。仕方ないと、肩に軽く斬りつけると、

うわあっと少年は奥へ逃げていった。実はこの少年こそ上野介の孫で養子の吉良義周(よしちか)であったのですが…後でそれを知った不破数右衛門は地団駄を踏んでくやしがりました。

裏門隊24人は吉田忠左衛門を大将として、小野寺十内、間喜兵衛(はざまきへえ・きひょうえ)が指揮を取りました。

三村次郎左衛門(みむらじろうさえもん)と杉野十平次(じゅうへいじ)が大槌(かけや)という大きな木槌で

ドン、ドン、ドカッ、バキッ

門を打ち破ると、

「火事だァ!」

と叫んで敵を撹乱し、門入ってすぐ左の長屋の前で二人の敵をずば、どすと突き殺しました。

「目指すは吉良の首!」

表門組と裏門組は合流して吉良の寝室に向かいます。

でやああ、どりゃあああ

あちこちらでも怒号が鳴り響く中、吉良邸北隣の土屋主税(つちやちから)邸から、塀ごしに、ずらりと高張提灯が掲げられます。

「お味方はできないまでも、我らは討ち入りを支持します」のしるしでした。

「おお…ありがたい!」

そこで原惣右衛門が向上を述べました。

「我らは故浅野内匠頭の浪人なり。亡き主君の仇を報いんものと、推参仕り候。ご隣家には粗相なきよう仕らば、よろしくお頼み申しあげます」

ようやく吉良の寝室にたどりつくも、すでにも抜けの殻でした。

「ちっ、逃げられたか!」

「いや!待ってください」

茅野和助(かやの わすけ)が寝具の中に手を入れると…

「まだ暖かい。吉良は近くにいます!」

四十七士は血眼になって吉良のゆくえをさぐります。吉田忠左衛門、寺坂吉右衛門、間十次郎が台所の裏の炭部屋を調べようとすると、中から人の気配がする。

すかさず。中から皿や茶碗や炭を投げつけてきて、ばっと三人の吉良家臣が飛び出す。ずばっ。ぐふう。これを返り討ちにして、部屋の奥をのぞくと、もう一人人影がある。

「出てこい」

間十次郎が叫びました。間十次郎この時25歳。父喜兵衛・弟新六郎とともに討ち入りに加わっていました。四十七士の中で家族三人で討ち入りに加わったのは、この間家が唯一です。

灯りを向けると、炭俵の後ろで人影が動く。そこかっと一槍突きます。がらがらっ。炭俵がくずれ、白い寝間着姿の老人が前に投げ出される。

「ひ、ひいいいっ…」

老人は脇差を抜いて、振り回しながら逃げ出す。

武林唯七が、後ろからざんと斬りつける。

ぐはっ…どさっ。

「もしやこれが上野介では」

間十次郎が老人を庭にひっぱり出す。調べてみると、首のお守りが普通のものとは違っている。額を見ると、傷がある。背中にも傷がある。

「間違いない。上野介を討ち取ったぞ」

ピィーーー

武林唯七が合図の笛を吹き、皆を集めます。

そこで捕らえておいた吉良方の足軽に見せると、

「ご隠居さまです」

証言が得られたので、内蔵助はゆっくりと刀を抜き、上野介の胸に突き立て、とどめをさしました。

「ようやく、ようやく…」

嗚咽をもらす同志たち。

それから内蔵助は一番槍の間十次郎に自分の刀をわたし、吉良上野介の首を切り落とさせると、首を白い布で包みました。

ここまで二時間程度。吉良方の死者は15名。負傷者は23名。

一方の四十七士側は死者ゼロ。負傷者二名でした。

屋敷内には150人もの家来がいましたが、深夜のことで皆寝間着を着ており、まともに抵抗する間もなく斬られました。また敵の襲撃と見るや小屋に引き籠もって、ひたすら震えている者も多くありました。そのため、吉良側の実際の戦力はわずかなものでした。戦いは一方的に討ち入り側、有利に進みました。

最後に、全員でもう一度邸内を見回り、火の不始末がないか確認しました。ろうそくはふき消し、火鉢にも水をかけました。

引き上げぎわに、一同吉良邸北に隣接する土屋主税(つちやちから)邸に向かって、「お騒がせいたし候」と挨拶しました。

四十七士は西の裏門に集合し、堀部安兵衛が点呼を取りました。

一同、本懐を遂げた高揚感に包まれ、吉良邸を後にしました。

次回、最終回「大石内蔵助・忠臣蔵(十)吉良邸引き上げ・その後の赤穂義士」に続きます。