刃傷 松の廊下

■解説音声を一括ダウンロード

■【古典・歴史】メールマガジン

YOUTUBEで配信中

10回にわたって、「大石内蔵助と忠臣蔵」について語ります。

「忠臣蔵」とは銘打っていますが、お芝居における「忠臣蔵」ではなく、歴史上の事件としての「元禄赤穂事件」を、最新の説にのっとって語っていきます。

本日は第一回「刃傷 松の廊下」です。

元禄14年(1701)3月14日、浅野内匠頭長矩(あさのたくみのかみ ながのり)が、江戸城内松の廊下にて、儀礼指南役・吉良上野介義央(きらこうずけのすけ よしひさ)に斬りかかった事件です。

いわずと知れた『忠臣蔵』の発端となった事件です。

松の廊下

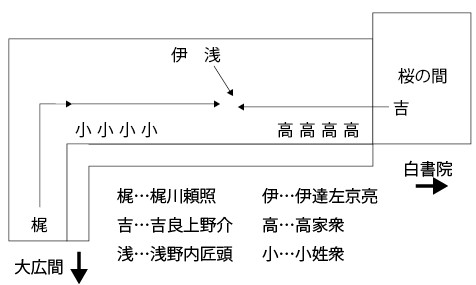

元禄14年(1701)3月14日、将軍綱吉が殿中の白書院にて、勅使・院使と対面する儀式がおこなわれようとしていました。勅使饗応役・浅野内匠頭長矩(あさのたくみのかみ ながのり)、院使饗応役・伊達左京介宗春(だてさきょうのすけ むねはる)は、白書院と大広間を結ぶ松の廊下に正座していました。

江戸城 松の廊下跡付近

江戸城 松の廊下跡付近

江戸幕府では毎年正月に将軍が朝廷に使者を送り、年始の挨拶をしました。朝廷では、そのお返しとして二月から三月にかけて勅使を江戸に派遣することになっていました。天皇からの勅使を接待するのが「勅使饗応役」。上皇からの院使を接待するのが「院使饗応役」です。

これに「儀礼指南役」がつきます。儀礼指南役とは、何しろ朝廷に関わる儀式ですから、こまかなルールがあります。袴の履き方、歩き方、所作の一つ一つに有職故実があり、やかましい決まりがあります。

儀礼指南役とはこうした知識に長けたアドバイザーのことです。「高家」とよばれる幕府の名門が、毎年担当しました。この年は吉良上野介が儀礼指南役でした。さて、大広間のほうから、梶川与惣兵衛(かじかわ よそべえ)頼照という人が、将軍の母桂昌院(けいしょういん)の使いで、儀礼指南役・吉良上野介に会うため、廊下の角まで進んできました。

桜の間に通じる長い松の通路を見渡すと、吉良の姿はない。廊下に浅野内匠頭がいたので、

「お式がすみ次第、私にお知らせください」

と言って、立ち去ろうとする。すると廊下の向こう、桜の間に吉良上野介の姿が見えたので、アッこれはと、梶川は吉良に近づいていく。

廊下の中程で梶川と吉良は向かい合い、何事か話す。その時吉良は、桜の間近くの廊下ではべっていた高家衆のほうを振り向いて、大声で浅野内匠頭の悪口を言ったといいます。

「田舎者にまかせても、勅使の方にご迷惑だ」

近くにすわってきいていた浅野内匠頭はすっくと立ち上がり、

「この間の遺恨覚えたるかーッ!」

吉良が振り返ったところを、

ズバッ

切っ先が吉良の風折烏帽子(かざおりえぼし)の縁に当たったため、傷は浅かったものの、

「ひっひいいい」

吉良が逃げようとした所を今度は背中から、

ズバアーーーーーッ

思いっきり斬りつけました。

梶川頼照はあわてて浅野内匠頭に取り付き、畳に押さえつけ、

「殿中でござる!殿中でござる!」

「もう一太刀、もう一太刀」

「なりませぬ!」

吉良は、

「医者を、医者を!」

と叫びながら、駆けつけた高家衆に支えられ、桜の間のほうに去っていきました(『堀部弥兵衛覚書』『赤穂義人録』)。

刃傷事件までのいきさつ

これ以前に、儀礼指南役の吉良上野介と、勅使饗応役の浅野内匠頭の間で、そうとうの対立があったといいます。

というのは、浅野内匠頭は今回17年ぶりに饗応役を拝命しました。なにしろ17年ぶりですから、まったく勝手がわからない。予算はどれくらいかけていいのかも、見当がつかない。

そこで17年前の帳簿を調べたところ、450両かかっていました。

参考までに昨年の饗応役にきいてみたところ、1200両かかったといいます。

そこで浅野内匠頭は老中に問い合わせたところ、

「最近は派手になりすぎだから、できるだけ質素にやりなさい」

ということでした。ならば450両と1200両の間を取って、700両というプランを立てて、儀礼指南役・吉良上野介に示しました。すると吉良は、

「ならんならん。朝廷よりの勅使さまであらせられるぞ。できるかぎり丁重にもてなすのだ」

「しかし予算には限りがあります」

「なにを言うか。まったく、これだから田舎侍は困る」

などと、頭ごなしに侮辱されたと。以後、吉良上野介は浅野内匠頭に目をつけて、何かにつけてネチネチいじめるようになりました。

ただし「いじめ」の内容はいろいろ言われており、どれが事実かでどれが作り話か、よくわかりません。

とにかく、吉良上野介と浅野内匠頭の間で対立が深まっていきました。その上、浅野内匠頭には「つかえ」という病がありました。

急に胸が苦しくなったりする病気です。あるいはこうしたことも関係しているかもしれません。

元禄14年(1701)3月11日、東山天皇の勅使と霊元上皇の院使が、江戸城和田倉門外の伝奏屋敷に到着。

和田倉門・和田倉橋

翌12日勅使・院使は江戸城に登城して徳川綱吉に天皇・上皇のお言葉を伝え、13日、能を見学。

翌14日、殿中の白書院にて、徳川綱吉が勅使・院使に対面する儀式の直前で、刃傷事件が起こったのでした。

即日切腹

儀式の場が血で汚れたため、儀式は白書院から格下の黒書院に移して行われることとなりました。

「えらいことをしてくれた!」

将軍徳川綱吉は、わが顔に泥を塗られたと激怒します。

浅野長矩は事情聴取の後、一関(いちのせき)藩主田村建顕(たむら たけあき)の江戸屋敷に預かりとなり、即日切腹を命じられました。

即日切腹という処分に対し、浅野内匠頭を取り調べた大目付の多門伝八郎(おかど でんぱちろう)は、激しく抗議します。

「仮にも五万石の城主ですぞ。それを即日切腹とは。よく事情を調べれば、吉良にも落ち度があるかもしれない。切腹はひとまず延期すべきです」

しかし結局、この意見は容れられず、浅野内匠頭は愛宕下の田村邸の庭前(港区新橋)で切腹となりました。

風さそう花よりもなお我はまた

春の名残りを如何にとかせん(浅野長矩)

と詠んだとか詠まないとか。

一方の吉良上野介は、お咎めなしでした。

江戸幕府の決まりでは通常、喧嘩は両成敗となります。しかし今回の刃傷事件は浅野内匠頭が背後から一方的に斬りつけたものであり、吉良上野介は一切手出ししませんでした。よって喧嘩ではない。喧嘩でないのだから両成敗にはならないという理屈でした。

阿久利、髪をおろす

「まさか、そんな!あの方が!」

浅野内匠頭の妻・阿久利は報告を受けると泣き崩れます。

「この上は、髪をおろします」

その場で落飾して、鉄砲洲の浅野邸から籠に乗り、実家三好浅野邸のある麻布今井町(港区 氷川神社)に向かいました。道中、籠の中からすすり泣きの声が絶えませんでした。

浅野内匠頭の弟・浅野大学長広は兄から3000石を与えられ旗本になっていましたが、同15日、評定所に呼び出され、閉門を命じられます。

浅野内匠頭の遺骸は菩提寺である芝泉岳寺に葬られました。

次回「大石内蔵助・忠臣蔵(ニ)内蔵助前史」に続きます。