北山第の建造

【20%off】百人一首 オンライン講座【年末につき】

https://sirdaizine.com/CD/ogura100-OL20.html

本日は足利義満の六回目「北山第の造営」です。

義満の出家

山名氏を鎮圧し、南北朝の合一という大仕事を終えた義満は、ようやく落ち着き、応永元年(1394)12月、将軍の職を9歳の息子の義持に譲ります。次いで太政大臣に就任。37歳にして人臣として最高位を極めました。しかし、翌年の6月には早くも太政大臣を辞し、同月、出家して道義と名乗りました。

義満の父義詮は38歳の若さで亡くなっています。義満が出家したのも父の亡くなったと同じ年齢になったからだと言われます。

「足利家の寿命は短い。御仏に祈ることで、少しでも長寿がかなわないだろうか」

そんな思いがあったのかもしれません。

しかも足利義満と同い年であり長年お互いに意識してきた後円融上皇は明徳4(1393)年、享年35で亡くなっていました。

「いよいよ次はわしか…」

そんな実感がこみ上げ、長寿を祈りたくなったのかもしれません。

長寿への願い。

これが、足利義満の後半生を理解するためのキーワードかと思います。

足利義満は応永6年(1399)9月15日父足利義詮の33回忌の法要として相国寺に七重の塔を建立しています。これは109メートルあり、かの白河法皇の法勝寺八角九重の塔より高かったといいます。こういうことも、長寿を願う必死さから出たことかも知れません。

ただし出家したといっても義満は引退したわけではありません。以後も生涯にわたって政治にかかわり続けました。いわば上皇のような立場から、院政のような形で、現役の政治に口をはさんでいったのです。

それでいて禅宗への傾倒はけしてポーズなどではなく、熱心に禅を習い追及しました。永徳2年(1382)洛北に相国寺を建立したのはその表れです。

今川了俊の召還

義満が出家した応永2年(1395)8月、九州探題として赴任していた今川了俊に上京命令が下ります。今川了俊は管領細川頼之に九州探題として抜擢されて以来20年、九州の経営にあたってきました。

一族を率いて少弐・大友・島津といった豪族を統制し、征西大将軍・懐良親王を奉ずる菊池氏・阿蘇氏・相良氏・名和氏などと戦い、九州の南朝勢力を討伐しました。

今川了俊の働きによって、九州の南朝方は次第に勢いをそがれていきました。そこへ決定打として明徳3年(1392)南北朝の合一です。もうダメだ。南朝は終わりだ。九州の南朝勢力はすっかり戦意を失い、平定されました。

今回、帰国を命ぜられた今川了俊。さぞかし期待したでしょう。

「なにしろ20年間の忠勤だ。それなりの恩賞に預かれるに違いない」

かくして上洛した今川了俊に告げられたのは思いもかけない言葉でした。

「今川了俊の九州探題の職を解き、駿河下向を命ず」

「な…なぜです!!」

20年間の忠勤!しかも南朝勢力をすっかり平定したのに!解任されるとは思ってもみなかったことでした。しかし事実でした。かわって渋川満頼が新しい九州探題に任命され九州に下っていきました。

なぜ今川了俊は解任されたのか?いろいろと説があります。

今川了俊を九州探題として推薦した細川頼之が亡くなり、反対派の斯波義将が管領に就任したこと。今川了俊が九州で独自の軍事力を蓄えることを、義満が恐れたということ。後任の渋川満頼が義満の身内であったことなど。

とにかく今川了俊は解任され、駿河・遠江の守護となって下りました。

「20年間の忠勤に対する報いがこれか…」

今川良俊は納得できない思いで、駿河に下っていきました。

幕府の制度 整う

さて、この頃になると、すっかり室町幕府の制度も整ってきました。基本的には鎌倉幕府の制度をひきずっていますが、関東の統治に鎌倉府を置くなど、いくつか鎌倉幕府とは違う所があります。

室町幕府のしくみ

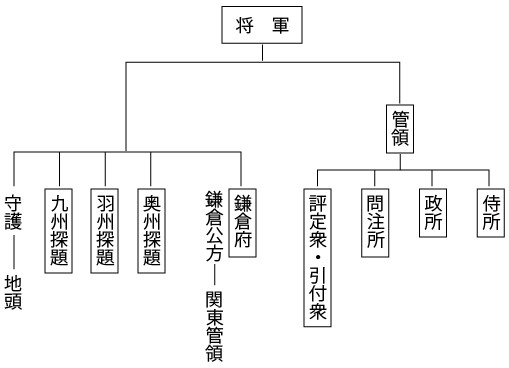

将軍を頂点に、将軍を補佐する管領、管領の下に京都の軍事・警備を行う侍所。財政管理を行う政所。記録・訴訟文書の管理を行う問注所。そして裁判を行う評定衆・引付衆がありました。

鎌倉には関東の経営を行う鎌倉府。その長官が鎌倉公方。その補佐役が関東管領です。地方には、奥州の経営を行う奥州探題。出羽の統治を行う出羽探題。九州の統治を行う九州探題。そして各地に守護・地頭を置きました。

管領の職は細川・斯波・畠山の三氏が交代に担当することとなり、これを三管領といいました。

京都の警備・裁判を行う侍所の長官には山名・一色・赤松・京極が交代であたりました。これを四識(ししき)といいます。

これら将軍を中心とした仕組みを全国で支えているのが各地の守護大名でした。しかし守護大名は時に足利将軍家を圧迫するほどの力を蓄え、足利将軍家にとって悩みの種ともなりました。

また、足利基氏を祖とする鎌倉公方は、本来は京都の足利将軍家を補佐する意味で設置されたものですが、後には独自の勢力を持つようになり、何かにつけて京都の足利将軍家と張り合うようになります。これも足利将軍家にとって頭の痛い問題でした。

このように足利幕府はけして安定したものでなく、内にさまざまな問題を抱えていました。

北山第の建造

応永4年(1397)4月、足利義満はそれまで御所にしていた室町第を義持に譲り、京都北山の西園寺家の山荘があった跡地に、邸宅を建造し始めます。

北山は西に衣笠山、背後に大文字山を負い、古くからの行楽の地でした。鎌倉時代、西園寺公経が北山の地に荘厳華麗な山荘を築き、西園寺という御堂を建てました。

西園寺公経は京都の公卿でありながら親鎌倉派であり、そのため承久の乱では上皇方に逮捕されるも、承久の乱後、政界に返り咲き、権勢を極めた人物です。また日宋貿易で巨額の富を築きました。百人一首に歌を採られる歌人でもあります。

花さそふ嵐の庭の雪ならでふりゆくものは我が身なりけり

権勢を極めた西園寺家ですが、公宗(きんむね)の代で北条氏の残党(北条泰家)に与したために後醍醐天皇の追捕を受け、以後、家は衰えていきました。北山の山荘も昔日の栄華むなしく廃れていきました。

この北山山荘に義満は目をつけました。義満は西園寺家には河内にかわりの所領を与えてこの地を譲り受け、荘厳な大邸宅の建造に乗り出しました。以後、義満はこの邸宅の名から取って「北山殿」と呼ばれることとなります。

北山第に移ってからの義満は、各地の神社・仏閣に参詣したり、仏事を営んだり、和歌・管弦の遊びを楽しんだりと、優雅な日々を楽しみます。

「北山殿!」

「北山殿、ご機嫌うるわしゅう」

ご機嫌伺いの人は列をなして、絶えませんでした。北山邸において義満はまったく太上法皇のようでした。武家の出でありながら、その権勢盛んであることはかつての白河法皇・鳥羽法皇にも劣らぬほどでした。義満本人も、歴代の太上法皇を意識してふるまっていました。

【20%off】百人一首 オンライン講座【年末につき】

https://sirdaizine.com/CD/ogura100-OL20.html

古典・歴史の「語り部」左大臣光永が、百人一首のすべての歌、すべての歌人(作者)について解説する講座です。

特に歌の作者(歌人)の経歴やエピソードを詳しく語っているため、歌人たちへの親しみがわき、より具体的なイメージで歌が楽しめます。

次回「応永の乱」に続きます。