南北朝の合一

【20%off】百人一首 オンライン講座【年末につき】

https://sirdaizine.com/CD/ogura100-OL20.html

本日は足利義満の五回目「南北朝の合一」です。

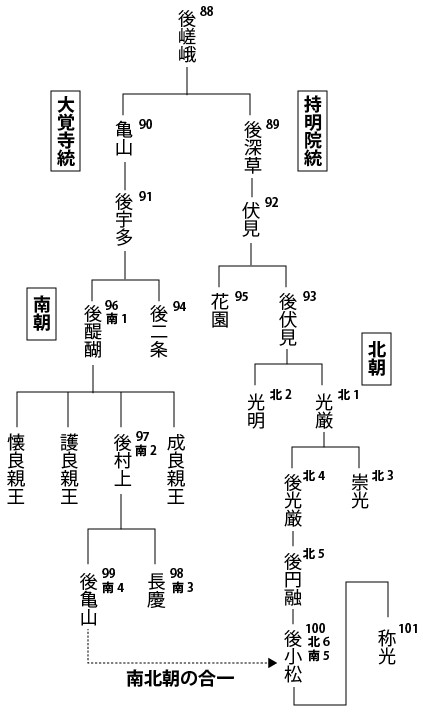

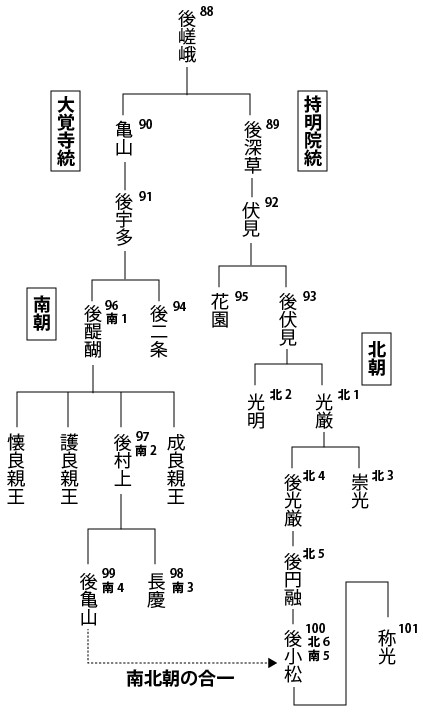

明徳3年(1392)足利義満により南北朝が合一します。南朝の後亀山天皇から北朝の後小松天皇に三種の神器が移譲され、57年間にわたった南北朝の争いは一応の終結を見ました。

さて、足利義満はどのような意図で、この南北朝合一という大事業を成し遂げたのでしょうか?

南北朝の合一

南北朝の合一

足利将軍家にとって頭が痛い問題は、勢力をもった守護大名の存在でした。中にも山陽道を中心に11ヶ国を所有する山名氏は、全国66ヶ国のうち6分の1を所有するということで「六分の一殿」などと呼ばれ、足利将軍家の大きな脅威となっていました。

明徳2年(1391)足利義満は山名氏のお家騒動に介入し、山名氏を討伐します。これにより11ヶ国所有の山名氏は3ヶ国に削られました。これを明徳の乱といいます。有力守護大名の力を削り、将軍家の権力地盤の確立をはかる。その、足利義満のねらいは見事成功したわけです。

「今や山名一族の脅威はなくなった。となると残る問題は」

「南北朝の合一…思えばそれは、亡き頼之の遺志でもあった」

細川頼之は管領(将軍の補佐役)として長きにわたって義満の補佐をつとめてきました。その細川頼之が晩年の課題としていたのが南北朝の合一でした。ねじれにねじれた北朝と南朝の仲を取り持ち、もう一度天皇家を一つに戻す。

それは細川頼之が晩年取り組んでいたことでした。その細川頼之は明徳3年(1392)3月に亡くなりましたが、細川頼之の願いは死後、足利義満によって、いよいよ叶おうとしていました。

一方南朝側の情勢はどうでしょうか?

応安元年(1368)南朝の後村上天皇が住吉の行宮に崩じて、かわって長慶天皇が即位。長慶天皇は北朝に対して強硬路線を打ち出しますが、応安6年(1373)北朝方に攻められて天野(和歌山県)の行宮を追われ吉野に移ります。その長慶天皇も永徳2年(1383)ごろ譲位し、後亀山天皇が位についていました。

とはいえ南朝に昔日の勢いはなく、まして幕府は山名氏討伐を終えて勢いますます盛ん。もはや南朝が京都を奪還することなど、とうてい実現不可能な夢物語でした。

「いつまで続くのだ。この不毛な争いは…」

南朝では長引く勝ち目のない戦に厭戦気分が高まっていました。講和をするなら今、という条件は整っていました。

そこで紀伊・和泉の守護である大内義弘が間を取り持ち、足利義満と南朝勢力との間で話し合いが持たれます。そこで問題となるのが講和条件です。

●三種の神器を「譲国の儀」をもって北朝に譲り渡す。

●以後、代々の天皇は持明院統、大覚寺統から交互に即位する。

●諸国の国衙領(こくがりょう)は大覚寺統の支配とする。

●長講堂領は持明院統の支配とする。

「譲国の儀」によって三種の神器を譲り渡す、ということは、あくまで天皇家の正当は南朝にあるが、それを北朝の天皇に譲渡する、ということです。結果、南朝から北朝に皇統が移ってしまうにしても、本来、正当な血筋は、南朝側にあったのだ。それを「譲った」のだという解釈です。南朝方としては、最低限のメンツは立ちます。また北朝方にとっても、三種の神器を取り戻して堂々と正当の天皇であることを主張できるので、いいことです。

そのあたりの、南朝・北朝双方の事情と立場を考えて、義満が提示した妥協案でした。

「…わかりました」

ついに南朝方は、義満によって提示された講和条件を受け入れます。

明徳3年(1392)10月、南朝の後亀山天皇は三種の神器とともに吉野を出発されました。飛鳥で橘寺に、奈良で興福寺に宿泊され、閏10月2日、嵯峨大覚寺に到着します。供奉の人々は皆鎧直垂をまとい、関白は直衣姿でした。おごそかな儀式が執り行われます。閏10月5日、嵯峨大覚寺から土御門東洞院の皇居まで莚道(えんどう。莚の道)が敷かれ、三種の神器がおごそかに警護されながら遷されました。

ただし、義満の提示した「譲国の儀」は行われなかったんですね。義満は、「文治の例」にならって儀式を行いました。「文治の例」とは何か?文治元年(1185)平家一門によって奪われた三種の神器のうち海に沈んだ宝剣をのぞく二つが西国から戻り、後鳥羽天皇のもとに戻されました。その時の形式にしたがって、義満は儀式を行ったのです。

となると、「南朝から北朝に三種の神器を『譲る』」ではなく、「非合法に持ち去られていた三種の神器が、戻ってきた」、という解釈になります。「義満…話が違うぞ」後亀山天皇は絶句されたかもしれませんが、とにかく当面、京都に帰還できることが重要であり、受け入れざるを得ませんでした。

ここに、後醍醐天皇の吉野遷幸(1336)以来、実に57年ぶりに三種の神器が京都に戻りました。南朝の後亀山天皇は北朝の後小松天皇に譲位し、南北朝の合一がなりました。

南北朝の合一

ただしこの南北朝合一に至る交渉は、ほぼ足利義満の独断で進められたものであり、北朝方にはほとんど知らされていませんでした。

そのため、後日問題が起こります。譲位した後亀山天皇の待遇についてです。

天皇が譲位したのだから、ふつうは上皇という尊号で呼ばれます。しかし北朝の廷臣たちはそもそも南朝の正当性をまったく認めていません。「南朝の天皇から三種の神器を譲られた」のではなく、「非合法に奪われていた三種の神器が戻ってきた」と解釈しているのです。

なので、北朝の廷臣たちは後亀山天皇をそもそも天皇として認めておらず、したがって「上皇」の尊号を与えることに猛反発がおこりました。

「天皇にもなっていないものが上皇になるなんて、そんな馬鹿な話はない」

しかし足利義満は強引にねじこんで、後亀山天皇に上皇の尊号を送りました。義満の、後亀山天皇に対するせめてもの配慮だったかもしれません。

その後、後亀山上皇は嵯峨大覚寺にすまい、「大覚寺殿」などと呼ばれ、隠遁生活に入りました。応永4年(1397)後亀山上皇は「上皇」の尊号を辞退なさいました。北朝側に、自分が上皇と呼ばれることに対する反発が強いことを、わかっておられたのでしょう。この頃、出家して法皇となられたようです。

さて義満が提示した講和条件にはもう一つ大きなウソがありました。

「以後、交代で持明院統と大覚寺統から天皇を出す」…この条件は完全に反故にされました。そんなことを実行すればせっかく合一した南北朝がまた分裂することは目に見えています。もともと無理のある約束でした。後亀山天皇自身、それはわかっていたでしょう。

その後の後亀山上皇

また講和条件のうち「諸国の国衙領(こくがりょう)は大覚寺統の支配とする」これも守られたのは最初だけで、したがって後亀山上皇の暮らしは日に日に苦しくなっていきました。

「ひどい…これでは最低限の暮らしも営めぬ」

応永17年(1410)11月、後亀山上皇はついに京都を脱出しました。最低限の生活さえ保障しない幕府に対しての、後亀山上皇の、せめてもの抗議でした。すぐに連れ戻しにくると思ったいらしたのでしょう。しかし幕府は…以後、6年間にわたって後亀山上皇を無視しました。

6年目の応永23年(1416)、上杉禅秀の乱の緊張感が高まる中、幕府は後亀山上皇が政治利用されることを恐れ、ようやく後亀山上皇を連れ戻しました。

「くっ…我にはもはや、その程度の価値しかないということか…」

幕府の、後亀山上皇に対する非道な扱いを見て、反発をおぼえる元南朝勢力は多くありました。

「こんなことが許されるか!」

「ああわが君…あまりに痛ましゅうございます」

彼らは京都を離れ、ふたたび吉野はじめ各地に潜伏し、南朝としての活動を続けていくこととなります(後南朝)。

【20%off】百人一首 オンライン講座【年末につき】

https://sirdaizine.com/CD/ogura100-OL20.html

古典・歴史の「語り部」左大臣光永が、百人一首のすべての歌、すべての歌人(作者)について解説する講座です。

特に歌の作者(歌人)の経歴やエピソードを詳しく語っているため、歌人たちへの親しみがわき、より具体的なイメージで歌が楽しめます。

次回「北山第の建造」に続きます。