藤原道長の生涯(五)道長、登場

■解説音声を一括ダウンロード

■【古典・歴史】メールマガジン

YOUTUBEで配信中

■たくさんのお買い上げありがとうございました

「日本の歴史~平安京と藤原氏の繁栄」「同~院政と武士の時代」特典つきの販売は終了しました。たくさんのお買い上げありがとうございました。

■京都講演

12/22 京都で声を出して読む小倉百人一首

今年最後の講演です。はじめての方もお気軽にご参加ください。

http://sirdaizine.com/CD/KyotoSemi_Info.html

本日は藤原道長の生涯の第五回「道長、登場」です。道長の青年時代までを語ります。

道長の出生

藤原道長は藤原兼家の五男(または四男)として康保(こうほう)3年(966)生まれました。村上天皇の末期です。

生まれた日時、場所は伝わっていません。幼名もわかりません。父兼家は38歳、従四位下・左京大夫という地位で、まだ公卿になってはいません(二年後公卿になる)。

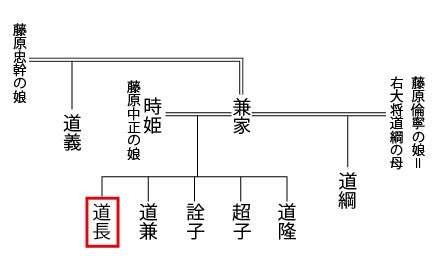

藤原道長 系図

母は摂津守・藤原中正の娘・時姫(ときひめ)。夫兼家と同じ藤原北家ながらずっと低い家柄でした。

兼家と時姫の間には道隆(みちたか)、道兼(みちかね)、道長、後に冷泉天皇女御となる超子(ちょうし)、円融天皇女御となる詮子(せんし)らが生まれました。別腹には道綱(みちつな)が、そのほか道義(みちよし)という子がいたといいます。

子供時代の逸話

子供時代の藤原道長について『大鏡』の伝える逸話があります。

ある時、兼家が道隆・道兼・道長三人の息子たちに言いました。

「藤原公任(きんとう)は万事すぐれている」

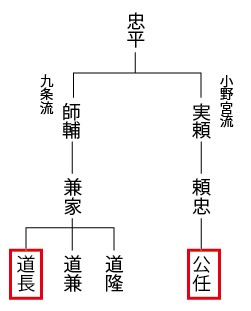

藤原公任は同じ藤原北家でも小野宮流(おののみやりゅう)で、兼家の家系とは別系統です。道長とは同い年です。

道長と公任

「藤原公任は万事すぐれている。それに比べてワシの子らはふがいない。公任の影さえ踏めぬであろう」

父にこう言われて、道隆・道兼は押しだまってしまいました。しかし末っ子の道長は、

「影など踏まず面を踏んでやる」

躍進

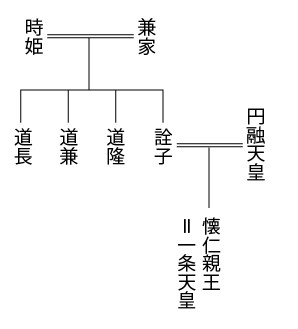

道長の父兼家は兄兼通に出世を邪魔され、長く不遇な時代が続きました。しかし貞元2年(977)兄兼通が死に、寛和2年(986)寛和の変で花山天皇を追い出し、孫である懐仁親王を一条天皇として即位させると、晴れて摂政に就任します。

藤原兼家と懐仁親王=一条天皇

一躍、藤原氏のトップに躍り出た藤原兼家。このまでの反動とばかりに、息子たちの官位を引き立てていきました。

とはいえ兼家は不遇の時代が長すぎました。摂政になった時はもう58歳でした。

当然、息子たちも上のほうは年をくっています。

兼家が摂政になった時点で、長男道隆は33歳。次男道兼は26歳。末っ子の道長は21歳でした。

この若さが道長に幸運します。

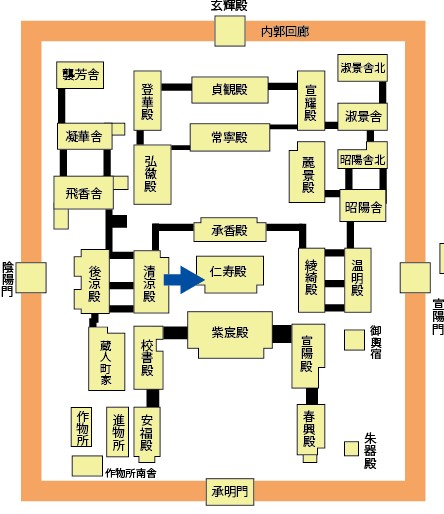

すでに道長は15歳で叙爵され従五位下となっていましたが、父兼家が一条天皇摂政となるや、内の昇殿(清涼殿の床の間に上がること)を許され、蔵人、少納言、左少将などに任じられ、

永延元年(987)9月、従三位に至り、公卿の末席に連なることとなりました。

若い頃の逸話

20代はじめの道長の逸話として、

梅雨もすぎたのに雨のそぼ振る気味の悪い夜、清涼殿で花山天皇が手持ち無沙汰のあまり、近習の者たちとたわいもない話に興じておられました。

現京都御所 清涼殿

そのうちに、こんな暗い夜に遠くに行くのは恐ろしいという話題になります。まわりの者たちはコクコクと頷く。その中に道長が言いました。

「どこへなりとも参りましょう」

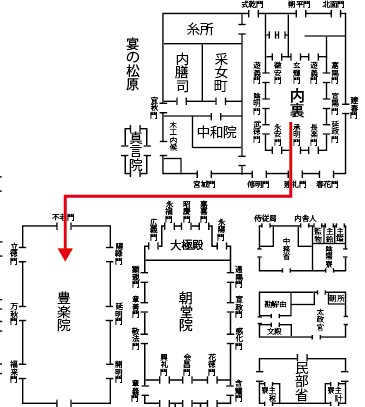

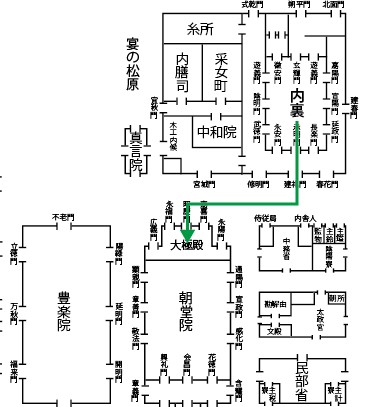

それで道隆・道兼・道長の三兄弟が行くはめになりました。道隆は豊楽院(ぶらくいん)へ、

『大鏡』肝試しコース1

京都アスニー 豊楽殿 模型

豊楽殿跡

道兼は清涼殿の隣の仁寿殿(じじゅうでん)へ行くと決まりました。

『大鏡』肝試しコース2

それでしぶしぶ出ていったが、途中で怖くなって戻ってきた。

道長は大極殿まで行って無事に戻ってきた。しかも柱をちょっと削り取って持ち帰ったと。

『大鏡』肝試しコース3

大極殿跡

三兄弟の中で道長が特にすぐれていたことを示すエピソードです。

結婚

永延元年(987)12月、道長は公卿になって3ヶ月後、結婚します。22歳でした。相手は宇多源氏の娘・源倫子(りんし)。道長より2歳年上です。父雅信は宇多天皇の孫で、名門です。

この倫子との結婚は道長が熱心に頼み込んだようです。それで倫子の両親の間でもめました。その様子は『栄花物語』に書かれています。

父雅信は倫子を「后がね」…将来后に立てるつもりで大切に育てていた。そこへ道長が熱心に求婚してきた。

父雅信は道長に対して「あな物狂ほし」…なんと物狂いなことをとつっぱねたが、母は「時々観察していましたが、この君(道長)はただ人ではありません。私にまかせてください」とこうして縁談がなったと『栄花物語』には書かれています。

まるで倫子の母が将来の道長の出世を見越していたかのような書きっぷりですが、もちろん後世の人の筆によるもので、道長の大出世から逆算して、こういう話が作られたのでしょう。

勘当される

倫子と結婚した翌年の永延2年(988)正月、道長は23歳で権中納言に昇進します。いよいよ出世街道を歩み始めた感のある道長でしたが…この年の暮れ、父兼家から勘当されます。

その事情とは?

よくわかりません。

賀茂社の臨時祭で舞楽を舞う舞人が、何か粗相をしでかしたのか、道長が捕縛しました。そして道長はその舞人を徒歩で歩かせ、連行したといいます。そのやりようがあまりに酷いということで、父兼家は道長を勘当したようです。

兼家はもう還暦を過ぎていましたが、息子たちに対しての引き締めは忘れていなかったようです。

彰子誕生・明子との結婚

勘当されたのは道長にとって不名誉なことでしたが、この年…永延2年(988)は道長にとって飛躍の年となりました。

妻倫子に女子が生まれたのです。後に一条天皇中宮となり上東門院とよばれる、彰子(しょうし)です。

また、もう一人の妻を得ます。源明子(あきらけいこ)です。前の安和の変で大宰府送りとなった源高明の娘です。生年は不明ですが、道長と同い年くらいだったと思われます。

明子は父高明の失脚後、道長の姉であり一条天皇の母(皇太后)である詮子の屋敷に招かれ、詮子の御殿・東三条殿の東の対に住んでいました。女房たちにかしづかれながら、何不自由ない暮らしを送っていました。

そうこうしているうちに、明子は詮子の弟・道長に惹かれていきます。しかししかし道長の兄、道隆・道兼も明子に求婚してきました。三兄弟すべてから求婚されるとは、よほどモテたんでしょうね。この状況を見て、明子の主人である詮子は二人の兄道隆・道兼をたしなめました。

「明子は道長に惹かれているのです。兄上たちは手を引いてください」と。それで、明子は晴れて道長と結ばれることになったわけです。

道長は生涯に何人かの妻を持ちましたが、その中で正妻というべき位置にあったのが、倫子と明子の二人でした。

次回「内覧の宣旨」に続きます。

12/22 京都講演「声に出して読む 小倉百人一首」

http://sirdaizine.com/CD/KyotoSemi_Info.html

第五回。51番藤原実方朝臣から68番三条院まで。平安王朝文化華やかなりし一条天皇の時代に入っていきます。清少納言・紫式部・和泉式部といった女流歌人のエピソードも興味深いところです。