平将門の乱(承平の乱)

こんにちは。左大臣光永です。

本日から二日間にわたって「平将門の乱」について語ります。

平将門の乱。天慶の乱。承平元年(931)以来の、坂東の反乱事件。坂東における平氏の同族争いに端を発し、武蔵国府の内紛や、常陸の国司と住人藤原玄明の対立が複雑に絡んで発生した。

↓↓↓音声が再生されます↓↓

天慶二年(939)平将門が藤原玄明を保護して常陸国府に攻め込んだため朝廷は反乱と断定した。将門は「新皇」を名乗り関東諸国を制圧するも、藤原秀郷・平貞盛らに破れた。

将門塚の碑 東京都千代田区

『将門記』について

平将門と、「平将門の乱」という事件について、ほぼ唯一の詳しい史料と言えるのが『将門記(しょうもんき)』です。

『将門記』がほぼ唯一という理由は、都から遠く離れた関東の出来事なので、朝廷の公式記録や貴族の日記などに記述が少ないこと。

『将門記』の末尾近くに日付が天慶三年(940)六月とあり、将門が討たれたのが天慶三年二月ですから、この日付が本当だとすれば、事件からわずか四ヶ月後に書かれたことになります。よって筆者の記憶まちがいなども少ないと思われること。

また『将門記』の記述は、将門を絶賛するわけでもなく、ボロクソにけなすわけでもなく、ほめたりけなしたり、ほどよいバランスを保っています。

このことから、比較的冷静な、客観的な目で事実を記しているのではあるまいかと思われます。

というわけで今回は主に『将門記』の記述に基づいて、平将門の乱について、お話ししていきます

坂東に根付く桓武平氏

9世紀の末。桓武天皇の血を引く高望王(たかもちおう)は臣籍に降下して平高望(たいらのたかもち)と名乗り、国司として赴任した上総国にそのまま住みつきました。

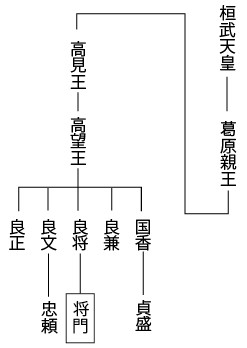

平将門 略系図(尊卑分脈より)

高望の子が良将(よしまさ。良持とも)、そして良将の子将門の代には下総国の猿島(さしま)郡・豊田郡・相馬郡を中心に関東に大きな力をふるう勢力となっていました。

伯父良兼との対立

延長九年(931)以来、平将門は伯父の良兼との関係が険悪になっていました。

その原因は、『将門記』には「女論(女性をめぐる争い)」とあります。良兼の娘が将門に嫁いでいたので、その関係で何らかの対立があったのでしょう。ただし後世書かれた『今昔物語集』は土地の領有をめぐる争いとします。

伯父国香を討つ

将門が抱える敵は良兼だけではありませんでした。

承平五年(935)2月、平将門は常陸国において、前常陸大掾(三等官)源護の子、扶(たすく)から襲撃されます。

将門は扶の襲撃を退けると、すぐに反撃に転じ、護とその三人の息子、護と姻戚関係にあった将門の伯父の国香(くにか)を打ち取りました。

人家は火に包まれ、人々は煙や火の中を逃げ惑いました。貴重な財宝なども略奪されました。『将門記』はこの合戦の記述から始まります。

この時将門に討たれた平国香の息子が、後に将門を討ち取ることになる平貞盛(さだもり)です。

合戦がおきた時、貞盛は京都にいました。父討たれるの知らせをきいても、しかし貞盛は、すぐに将門を討ち取ろうという気は起こりませんでした。

「当家が源護と姻戚関係を結んでいたから、将門はたまたま敵になっただけだ。将門は敵ではない。むしろ味方だ」

と、ゆったり構えていました。

川曲村の合戦

しかし、東国における将門の勢いは止まりませんでした。

承平五年(935)十月、常陸国新治(にいはり)郡川曲村(かわわむら)にて、将門は伯父の平良正と合戦し、これを破ります。良正も源護と縁者だったため、将門の敵になったのでした。

「くそっ、将門め…伯父であるワシをないがしおって…」

破れた良正は、もう一人の将門の伯父、前の合戦で将門と戦った平良兼を頼りました。

「共に憎き敵・将門を討ちましょう」「わかりました」

水守の合戦

翌承平六年(936)六月、良兼は大軍を率いて上総・下総を出発し、常陸国水守(みもり)で良正と合流。

良兼と良正両者は手を組み、さらに都にいる貞盛も説得して味方に引き入れ、下野国に向かいます。

将門はこれをきき、

「本当だろうか。伯父たちが俺を討とうとしているとか」

事の真偽をたしかめるため、わずか百余騎を率いて下野国境へ向かいました。

すると伯父、良兼の大軍がいたので、合戦してこれを破りましたが、

「伯父である良兼を討てば非難をあびる。ここは見逃してやろう」

そう考えて、わざと道を開いて、良兼を逃しました。

その上、今回の戦は良兼が道理にあわない戦をしかけてきたのだと周囲に宣伝し、またその記録を常陸国庁の日記にしるして、将門は引き上げていきました。

この時の将門の慎重な立ちまわりを、『将門記』は大いにほめます。

将門上洛

同十月、将門は急遽、上洛します。この前年、将門に負けた源護が、中央政府(太政官)に将門を告発したためです。

関白藤原忠平が平将門を接見します。

「平将門。そのほう同族に戦をしかけ、土地を奪ったと訴えられておるぞ」

「とんでもない。先にしかけてきたのは向こうです」

言い訳虚しく将門は捕えられてしまいます。ところが程なくして朱雀天皇元服(承平7年)の恩赦で将門は許され5月には下総に帰国します。

将門・良兼の対立

「将門め、今度こそゆるさんぞ!」

坂東に帰った将門を待っていたのは復讐に燃える伯父・平良兼でした。八月、良兼は大軍を率いて、常陸と下野の境、子飼の渡に将門の軍勢を追い詰め、これを敗走させ、将門の拠点や百姓の舎宅を焼き払いました。

この時、良兼は、将門が攻撃しづらいように、軍勢の先頭に、将門の父義将(義持)と、祖父高望王の像をかかげて進んだとされます。

将門は堀越の渡(茨城県下妻市付近にあった鬼怒川の渡し場)に陣を引いて反撃に転じるも、突然の発病(脚病。脚気のこと?)により、またも負けます。しかもこの時将門は、船で沼に隠しておいた妻と子を奪われてしまいます。

この妻は良兼の娘で、将門と良兼が対立するきっかけとなった「女論(女についての争い)」とは、この妻に関することだったようです。

「おのれ!わが妻をうばうとは。いかな伯父とても許せん!」

怒る将門。

将門・良兼はいよいよ対立を深めていきます。

なおこの妻は翌9月、弟たちのはからいで将門のもとに逃げ帰っています。しかし将門の子は、良兼によって殺されていたことがわかります。

「おのれ良兼…わが子を手にかけるとは。たとえ叔父でも容赦せぬ」

将門はすぐに反撃に転じました。

まず良兼の本拠地である真壁郡服織(はとり。茨城県小美玉市羽鳥)の宿を襲い、ついで筑波山の東方、弓袋山(ゆぶくろやま)に軍勢を進め、一か月にわたってにらみ合いました。

しかし良兼の本隊に遭遇することはできず、将門は下総に引き上げます。

この時の将門の戦いぶりはほめられたものではなかったらしく、「収穫された稲を泥道にしいて人馬をわたした」とか、「幾千の百姓の舎宅を焼き、何万の稲殻を使い物にならなくした」とか、また戦場の兵士たちが風雨や、蚊や虻、寒さ暑さに苦しめられたさまが、『将門記』に記されています。

十一月、中央政府より、「平良兼・源護・平貞盛らを追討せよ」という官符(命令書)が、坂東諸国にくだされます。

貞盛、上洛

坂東で将門と良兼の戦いが激化していく中、平貞盛は、いきがかり上良兼に味方して将門と対立する形となったものの、アホらしくなってきました。

「こんな所にいたら、ロクなことにならない…」

そう考えて、承平八年(938)ニ月、平貞盛は京都に向かいます。坂東での戦いに見切りをつけ、中央政界での出世に専念しようとしたのです。

「貞盛が上洛。まずい、俺のことをあることないこと朝廷に訴えるに違いない!」

将門はそう考えて、すでに上洛の途についた貞盛を追いました。信濃の国分寺付近で追いつきましたが、千曲川一帯で合戦の後、貞盛を取り逃がしてしまいました。

貞盛は兵糧も奪われ、飢と寒さに苦しみながら上洛すると、中央政府に将門の非を訴えました。

「将門が坂東でメチャクチャやっています。なんとかしてください」と。

すると政府は、前年出した平良兼・源護・平貞盛追討命令をひっこめて、今度は将門の罪過を糾明せよと命令を坂東諸国に下しました。

天慶2年(939。『将門記』では天慶元年だがニ年としたほうが整合がつく)6月、平貞盛は将門糾問の官符をひっさげて、ふたたび坂東に戻ってきます。

(中央政界での出世に専念するつもりで上洛した貞盛がなぜふたたび坂東に赴いたのか。

詳しい理由はわかりませんが、おそらく中央政府から「将門を訴えてきたのはお前だから、お前が決着つけろ」とでも言われたんでしょう)

貞盛の苦難

坂東に戻ってきた貞盛を待っていたのは苦難の日々でした。将門はますます勢いづきやりたい放題。

その上将門の最大のライバルであった良兼も死んでしまいました。

そこで貞盛は交友のあった陸奥守平維扶(これすけ)に同行して奥州へ逃げようとしましたが、将門にはばまれ、常陸国内で身に隠すはめになりました。

武蔵国の紛争

時を同じくして武蔵国でも争いが起こっていました。『将門記』によると、「道理に反した政治を行う」国司、権守(ごんのかみ)興世王(おきよおう)、介(すけ)源経基(つねもと)と、「道理を正しく守る」足立郡郡司、武蔵武芝(むさしたけしば)の対立です。

国司の興世王らが、足立郡司武蔵武芝に、もっと引き出物をよこせ、税を納めるのが遅いぞと、うるさく文句を言って足立郡に乱入し、民の家々を襲って略奪したとあります。

当時の国司は、このように私腹を肥やす者が多かったのです。何しろ国司となると国に納める税さえちゃんと納めていれば、あとはいくら領民から巻き上げても自由でした。私腹を肥やしほうだいです。

『将門記』作者は、興世王、源経基もそうであったと語ります。

興世王・源経基と武蔵武芝の対立する様子を見て、将門は仲裁に乗り出します。将門は信濃から帰るとすぐ武蔵の国へ赴き、興世王と武蔵武芝を和解させました。

しかしこの時、源経基は、疑いを抱きました。将門は興世王と手を組んで、自分を撃とうとしていると。

そこで源経基は京都に行って訴えました。将門が謀反をたくらんでいますと。再び藤原忠平は将門にといただします。

「将門、お前謀反を企んでるそうだが、どういうことか」

「いやそれは違うのでございます」

将門は申し開きをし、坂東5カ国からも私も支持するという文書が届いておりますと示すので、うむそうかと、今回は許されました。

客人その一

しかしその後、将門の運命は思わぬ方向に転じます。

武蔵国で悪政を行っていた前国司・興世王(おきよおう)が、新たに赴任してきた国司・百済貞連(くだらのさだつら)と対立し、将門のもとに逃げ込んできたのです。将門は過去のことは水に流し、興世王を保護します。

客人そのニ

また常陸国に、藤原玄明(はるあき)という人物がありました。

『将門記』には「国の乱心」と書かれていますが、秩序を見出し、民を苦しめ、租税を納めず、催促に来た役人を辱め、領民に対しても略奪を繰り返していた…まあ盗賊のような人物だったようです。

そこで常陸国の長官・藤原維幾(これちか)は、「今まで納めなかった税を納めよ」と要求しますが…、

藤原玄明はますます抵抗を続けるので、藤原維幾が逮捕に乗り出すと、藤原玄明は備蓄品も全て持ち出して、下総の平将門のもとに身を寄せました。

将門は藤原玄明がきな臭い人物であることは百も承知でしたが…

「だからといって、頼ってきた者を見捨てるわけにはいかぬ」

玄明を保護します。こうして将門は、興世王・藤原玄明と、厄介な二人の客人をかかえることとなりました。

常陸国から「藤原玄明を差し出せ」とたびたび使がきますが、将門は「あれは当家の家人ですから」と、これを拒みます。

「将門は素《もと》より侘人《わびびと》を済《たす》けて気を述《の》ぶ。便《たより》なき者を顧みて力を託《つ》く」

将門は落ち込んでいる人を助けて元気づける。頼りないものを顧みて力づけると、『将門記』は将門を絶賛します。

後世将門人気が高まる原因となったのが、まさにこの場面です。

将門は単なる「反逆者」ではなく、親分肌で義侠心のある人物であった。藤原玄明のようなうさん臭い人物ですら、受け入れた。たいしたものだ!というわけです。

(もっとも別の史料では、国司藤原繊幾の側に非があり、繊幾の長男が父の威を借りて無実の玄明を罪に陥れようとしたとあります)

さて藤原治明は、将門をたきつけます。「今なら武蔵国を取る絶好の機会です。ともに攻め込みましょう」将門は治明の誘いに乗ります。それがけして引き返せない道であるとも知らずに…

次回「平将門の乱(二)」につづきます。

無料ダウンロード

■学生時代、歴史の授業はさっぱり面白くなかった

■しかし大人になってから歴史に興味がわいてきた

という方のための歴史解説音声です。

https://history.kaisetsuvoice.com/DL/

「仏教の伝来」「清少納言と紫式部」など、58の日本史の名場面を、一回10分程度でわかりやすく語っています。

3日間のみ、無料でダウンロードしていただけます。

↓↓

https://history.kaisetsuvoice.com/DL/