桓武天皇(三)平安京遷都

■解説音声を一括ダウンロード

■【古典・歴史】メールマガジン

YOUTUBEで配信中

こんにちは。左大臣光永です。真夏のように暑くなったり、また冬に逆戻りした感じになったり、安定しない気候ですが、いかがお過ごしでしょうか?

まずは告知です。第二回京都講演、募集開始です。「京都で、声に出して読む、小倉百人一首」6月17日開催です。詳しくはこちらurlまで

http://sirdaizine.com/CD/KyotoSemi_Info.html

そして特典配布終了間近です。「聴いて・わかる。日本の歴史~飛鳥・奈良」飛鳥時代から奈良時代にかけての歴史を全42章にわたって解説した音声つきdvd-romです。特典の「解説 額田王の歌」のは5/15日までです。お申込みはお早めにどうぞ

http://sirdaizine.com/CD/AsukaNara.html

さて本日は、「桓武天皇(三)平安京遷都」です。

京都アスニー 平安京模型

平安京造営

平安京遷都はあわただしいものでした。

延暦12年(793)正月15日、桓武天皇は大納言化藤原小黒麻呂・左大弁紀古佐美(きのこさみ)の両名を山背国葛野郡宇太村に派遣し、その地を「相」させています。

「相す」とは、単なる視察でなく、陰陽道からいって方角はどうか?鬼門はどうか?といった、土地の吉凶をみるのです。6日後の正月21日に桓武天皇は長岡京の内裏を出て「東院」に入りました。

これは長岡京の内裏を取り壊して、その資材で新都に新しい内裏を作るために天皇自ら仮住居に入ったということです。さっそく新都建設が始まるぞ、ということを意味していました。

そして翌延暦13年(794)10月22日の『続日本紀』の記事に「新都に遷る」とあります。

平安京造営のエピソード

桓武天皇は平安京造営にあたって、自ら視察し指示を出しました。

『続日本紀』延暦 14 年(795)8 月の記事には、桓武天皇が工事中の朝堂院におでましになり、「匠作」を見た、とあります。工事のようすを視察した、ということです。

平安京を南北に貫く堀川の開削には首かせをつけられた囚人まで駆り出されました。桓武天皇はその様子を御覧になり、あまりに哀れであるということで恩赦を施したという話も伝わっています。

蝦夷との戦争

桓武天皇はまた、遷都に並行して蝦夷へ討伐軍を派遣しています。

延暦10年(791)大伴乙麻呂を「征夷大使(せいいだいし)」に任じます。翌延暦11年(792)大伴乙麻呂は長岡京を出発。蝦夷討伐に赴きます。

この戦いは史料が欠損して何もわかりませんが、大伴乙麻呂は一定の戦果を上げて延暦13年(794)10月、長岡京に勝利報告が届けられました。

遷都の勅

大伴乙麻呂の勝利報告を受けて、桓武天皇は遷都の勅を発しました。

山勢実(まこと)に前聞(ぜんぶん)にかなう。…この国山河襟帯(さんがきんたい)して、自然に城をなす。この形勝によりて新号を制すべし。よろしく山背国を改めて山城国となすべし。また子来(しらい)の民、謳歌の輩(はい)、異口同辞(いくどうじ)にして、号して平安京という。また近江国滋賀郡の古津(こつ)は先帝の旧都なり。今輦下(れんか)に接す。昔の号を追いて大津と改称すべし。

『日本記略』延暦十三年十一月八日条

山の配置は前から聞いてたとおりである。…この国は山と河が襟と帯のようにぴったりして、自然の城をなしている。この素晴らしい景観によって新しい名称をつけようと思う。山背国を改めて山城国とせよ。また天皇を慕う民やその徳を称える人々は、異口同音に平安京といっている。また近江国滋賀郡の古津は先帝天智天皇の旧都である。今、新都の隣に接することになった。昔の名称を使って、大津と改称せよ。

天智天皇の遷都した大津京は都が廃されてから、「古津」と改名されていました。それを天智天皇時代の「大津」に戻させたわけです。

それにしても「平安京」という名は異常でした。当時都はその土地の名をつけるのが慣例で、大津京も藤原京も平城京=奈良の都も長岡京もそうです。

だから新都は「葛野京」「宇太京」などと名付けられるべきところでした。にも関わらず、「平安京」と命名したのは、まさにこの時、世相が平安でなかったためです。

早良親王の怨霊への畏れはいまだ止んでいなかったし、奈良時代以降の政争、そして蝦夷との戦い。桓武朝はさまざまなややこしい問題を抱えていました。平安とはほど遠い状態だったからこそ、「平安京」と名付けたのでした。

平安京 千年の都

平安京は、唐の都長安をモデルに都作りが進められました。また、近い過去に長岡京の建設を経験したことであり、その経験はそのまま平安京の造営に活かされました。

平安京の置かれた葛野の地は東に鴨川、西に桂川に挟まれ、鳥羽のあたりで鴨川と桂川が合流し、淀川に流れ込みます。

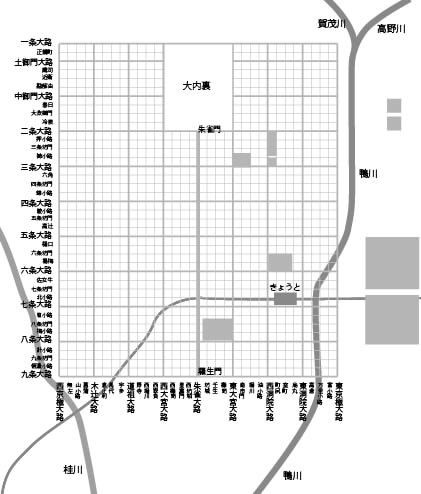

平安京

鴨川と桂川にはさまれた盆地に、

南北三十八町(5.3キロ)、東西三十二町(4.5キロ)の都が造営されました。平城京より、南北に長い都です。

唐の都長安に習い、整然と碁盤の目状に区画されました。淀川を通じて、瀬戸内海にも出やすく、水運のよい地です。

平安京の南の入り口となるのが羅城門です。

平安京

羅城門跡

今、こころみに皆様と平安京遷都直後の羅城門をくぐってみましょう。

すると、道幅85メートルの朱雀大路がはるか3.7キロ先の朱雀門まで続いています。朱雀大路跡は現在、千本通りと名を変え、その面影もありません。

千本通り

朱雀大路の両側には柳が立ち並び、その浅緑が目にまぶしく飛び込んできます。左右を見ると、まだ建設中の館が多いですが、日々人が増え、活気が高まっています。

京都アスニー 平安京模型

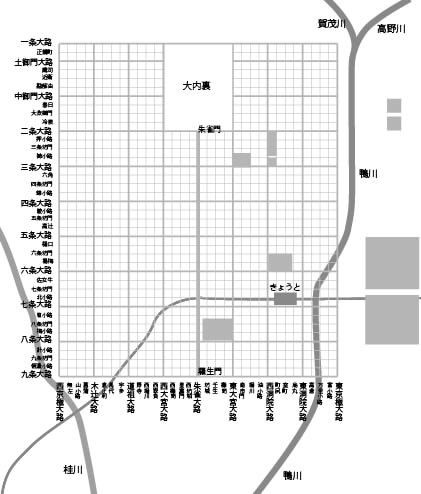

この朱雀大路を中心に東を 左京、西を右京といいます。朱雀大路の両側には東寺・西寺が建てられ、それぞれに五重塔が建てられました。

東寺・西寺

東寺 五重塔

西寺跡

西寺跡

西寺は鎌倉時代に廃れてしまいますが、東寺は嵯峨天皇により弘法大師空海に与えられ、現在も五重塔が京都の町のシンボルとなっているのは、ご存知の通りです。

朱雀大路の東には東市(ひがしのいち)、西には西市(にしのいち)が、それぞれ月の前半・後半に開かれ、さかんに物の売り買いが行われました。

朱雀大路を北へ北へ進みます。はるかに見えてくるのが、大内裏の入り口・朱雀門です。

朱雀門跡

朱雀門跡

しかし朱雀門をくぐる前に、大内裏を隔てて二条大路(現御池通)の南側を御覧ください。

神泉苑です。

神泉苑

神泉苑

神泉苑

桓武天皇によって造営された、天皇家禁制の庭園(禁苑)です。

もともとこの地にあった湧き水に手を加えて池とし、その池を中心に南北500メートル、東西240メートル。3万坪の広さがありました。

1603年(慶長8年)徳川家康によって二条城が築かれた際に縮小され、

現在に到ります。

二条城 唐門

二条城 二の丸御殿

さて再び朱雀門の前に立ち返ります。

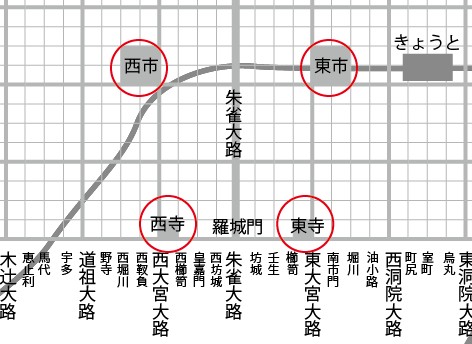

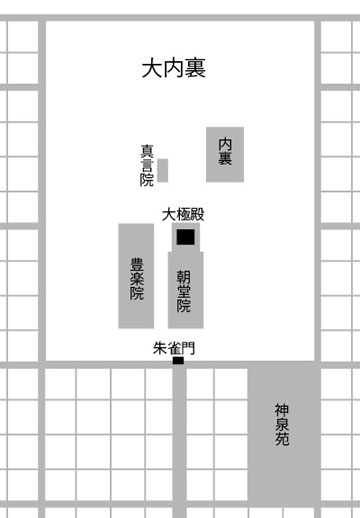

大内裏は平安京の北方に位置し、南北1.4キロ、東西1.2キロの領域です。四方にそれぞれ三つずつ、計十二の門が取り囲んでいました。

大内裏

朱雀門をくぐり、さらに正面の応天門(朝堂院の正門。朱雀門のすぐ北にあった)をくぐると、

平安神宮に復元された応天門

役人たちが儀式を行う朝堂院(ちょうどういん)、その西には饗応、宴会などを行う豊楽院(ぶらくいん)、

京都アスニー 豊楽殿 模型

豊楽殿跡

豊楽殿跡

それらを取り巻いて、太政官院はじめさまざまな役所がありました。

朝堂院の奥には天皇が儀式を行う大極殿。

大極殿跡

大極殿跡

大極殿跡

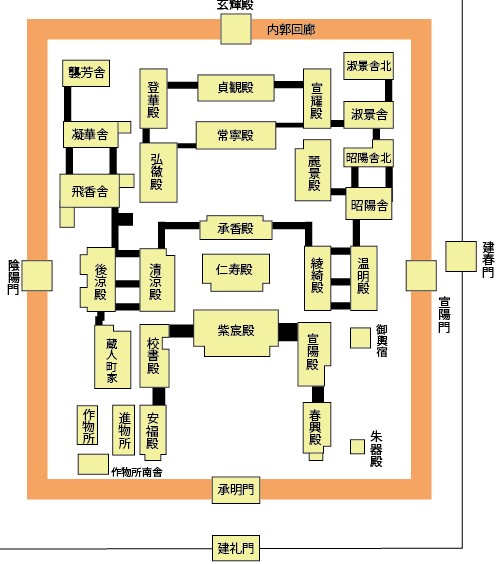

大内裏中央ほぼ東よりの位置に天皇がすまわれる内裏がありました。

平安宮 建礼門跡付近

平安宮内裏 承明門跡

平安宮内裏図

平安京の都市機能は10年かけて、少しずつ整えられていきました。

軍事と造営

翌延暦14年(795)正月、蝦夷征伐に向かっていた征夷大使・大伴乙麻呂は新都に帰還しました。

大伴乙麻呂一行は旧都長岡京を出発して、新都平安京に帰還したことになります。

忙しいことです。

桓武天皇は平安京遷都と蝦夷征伐を、並行して行ったのです。ふつう、こんな大事業を並行してはやらないでしょう。一方を片付けてからもう一方をやります。

それを、あえて並行して行ったところに桓武天皇の考えが見て取れます。つまり、蝦夷征伐と都の造営は切っても切れないものである。

軍事と造営。

軍事と造営が二本の柱となって、国を強くするのだと。それが桓武天皇の考えでした。

次の章「桓武天皇(四)天下の徳政」