承和の変

■解説音声を一括ダウンロード

■【古典・歴史】メールマガジン

YOUTUBEで配信中

嵯峨上皇の時代

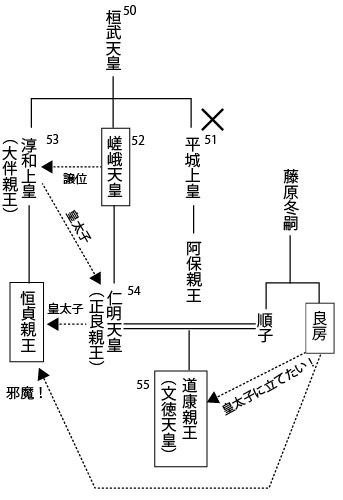

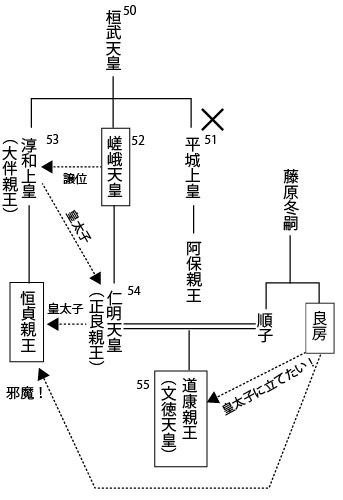

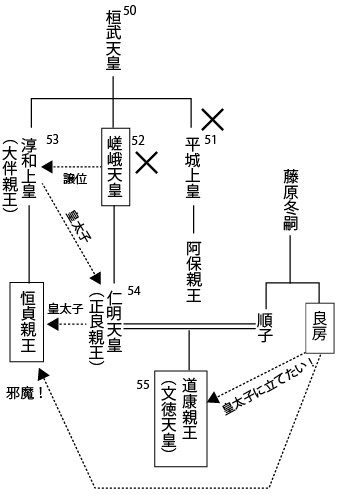

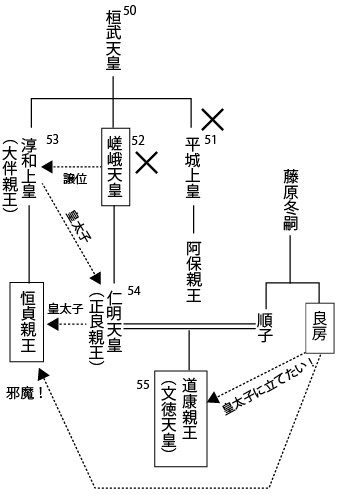

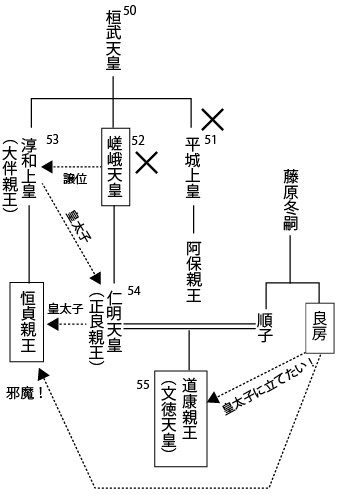

この章はものすご~~く話が入り組んでいますので、できれば系図を見ながらお聴きください。簡単に言うと、「藤原氏が自分に都合のいい皇太子を立てるため、敵を排除した」という話です。

弘仁2年(823年)嵯峨天皇は弟の大伴親王(おおともしんのう)に譲位し、大伴親王が淳和天皇(じゅんなてんのう)として即位。そして淳和天皇は嵯峨上皇の皇子正良(まさら)親王を皇太子に立てます。

承和の変

淳和天皇の時代は、嵯峨上皇が天皇家の家長として君臨し、大きな争いもなく後継者問題も起こりませんでした。平和な時代といえます。

天長10年(833年)淳和天皇は正良親王に譲位し、正良親王が仁明天皇となります。そして淳和上皇の皇子の恒貞親王(つねさだ)を皇太子に立てます。

藤原良房の台頭

この間、藤原北家の藤原良房が急速に台頭していました。

自分の妹順子を仁明天皇に嫁がせ、仁明天皇と順子との間に道康親王が生まれます。

「ふふふ。これで道康親王が皇太子に立てば、藤原北家の権力はゆるぎない。

だが皇太子にはすでに恒貞親王がいる…

うっとうしいのは恒貞親王よ。なんとか追い落とさねば」

承和の変

恒貞親王の恐れ

恒貞親王は藤原良房が自分を皇太子の座から引き摺り下ろし、藤原氏に都合のいい道康親王を皇太子に立てようとしていると知って、震え上がります。

「藤原一族は容赦ないからなあ。どんな残虐なやり方で殺されるか、

わかったもんじゃない。ならばいっそ、自分から皇太子をおりよう」

そこで恒貞親王は嵯峨上皇に皇太子を辞めたいと訴えますが、

「なにを馬鹿なことを申すか。いったん皇太子に立ったものを、

辞められるわけがないではないか」

「しかし、藤原良房が何をしかけてくるか」

「ははは。良房がどれほどのものか。

私の目の黒いうちは手出しはさせんから、安心せよ」

「はあ…」

しかし、恒貞親王が心配しているのは、嵯峨上皇の死後のことでした。それは案外に早くやってきます。

嵯峨上皇崩御

承和7年(840年)、淳和上皇が崩御。ついで2年後の承和9年(842年)嵯峨上皇が亡くなります。いままで嵯峨上皇がニラミをきかせていたために藤原良房は目立った動きはできませんでしたが、いよいよ道康親王の皇太子擁立に向けて、動き始めたのです。

承和の変

藤原良房の動きをいち早く察知した恒貞親王の側近伴健岑(とものこわみね)は、非常な危機感を抱きました。

「このままでは皇太子さまの御身が危険だ。

今は御身を守るため、東国へお遷りいただこう」

そう考えた伴健岑は亡き平城上皇の第一皇子・阿保親王に相談します。

「とうわけなのです。皇太子さまの御身を守るため、

東国にお遷りいただこうと思っています。どうでしょうこの考え?」

「ううむ。それはちょっと…まずいんじゃないカナ」

ちなみこの人物「伴健岑(とものこわみね)」は、「伴」と名乗っていますがもとは「大伴氏」です。淳和天皇が即位する際に、淳和天皇の名を大伴親王といったので、天皇と同じ名では恐れ多いということで「大伴」を「伴」に改名したものです。

一方、相談された阿保親王は、この話を書状にしたため、嵯峨上皇の皇后・嘉智子内親王に知らせます。とうぜん、嵯峨上皇にも話は伝えられます。まずいことに、嵯峨上皇から藤原良房にも伝わります。そして良房を通じて仁明天皇にも伝えられます。

伴健岑・橘逸勢らの逮捕

こういう騒ぎの中、嵯峨上皇は承和9年(842)7月、病が悪化し崩御なさいました。嵯峨上皇崩御後2日目に、仁明天皇は伴健岑・橘逸勢(たちばなのはやなり)らのものに武士を遣わし、これを謀反の疑いで逮捕してしまいます。伴健岑は隠岐島へ、橘逸勢は伊豆に流されました。

「ついに恐れていたことが起こってしまった!」

あせる恒貞親王。

今や家長として長年君臨してきた嵯峨上皇はなく、藤原良房は容赦なく恒貞親王に牙をむいてくるに、決まっていました。

承和の変

「だからあれほど言ったのだ。

皇太子なんて辞めたいと!ええい

今からでも辞めてやる」

そう言って恒貞親王は仁明天皇に辞表を提出しますが、「辞表もなにも、無実であるものをやめさせる理由がない」そう言って却下されてしまいます。

ところが一週間後、「やはり皇太子は謀反に加担していた」ということで、皇太子を廃されます。恒貞親王の関係者はあるいは島流しに、あるいは処刑されます。

事件後

事件後、藤原良房は大納言に任じられ、良房の妹順子が仁明天皇との間に生んだ道康親王が皇太子に立てられます。後の文徳天皇です。これにより藤原北家は天皇家との結びつきを強め、いよいよその権力を増していきます。

承和の変

「ワシの天下よ」と、ほくそ笑む藤原良房。

そもそも皇太子の恒貞親王が謀反を起こす動機はなく、この事件は藤原氏の邪魔になる伴氏や橘氏を排斥し、藤原氏の権力をゆるぎないものにするための、藤原良房の陰謀であろうという説が有力です。

恒貞親王は後に出家し、嵯峨大覚寺の初代住職となります。晩年は仏道修行のうちに過されました。