徳川家斉の大御所時代

■解説音声を一括ダウンロード

【無料配信中】福沢諭吉の生涯

■【古典・歴史】YOUTUBEチャンネル

徳川家斉

11代将軍徳川家斉は体力がありました。どんな寒い朝でも小袖二枚に胴着のほか重ね着することはありませんでした。馬術が好きで、江戸城の馬場で打毬(だきゅう)を楽しみました。打毬とは馬に乗って打毬杖をふるって毬をはじく競技です。また家康や吉宗にならって、放鷹(鷹狩)もたしなみました。

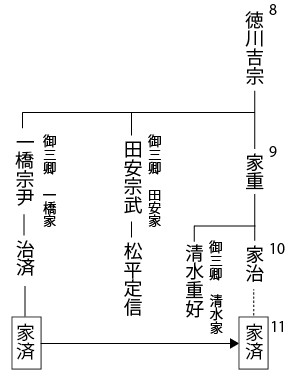

安栄2年(1773)御三卿の一つ・一橋家の一橋治済(はるなり)の長男として生まれます。8歳の時、将軍家治の嫡子が死んだことにより養子に入り、天明7年(1787)家治が死んだので15歳で将軍となりました。

徳川家斉 系図

若き家斉のもと、実際に政治を取り仕切ったのが老中松平定信です。松平定信は田沼派の老中を一掃し、質素倹約をおしすすめました。田沼時代の商業主義・賄賂横行・金儲けを是とする風を正そうとしました。

「寛政の改革」です。

しかし「寛政の改革」はあまりにガチガチすぎ、世の中の不満が集中しました。松平定信は将軍徳川家斉を改革の象徴として祭り上げようとしたので、日常生活の事細かい所まで、家斉は監視されました。

「まったく堅苦しいことだ。朱子学なんてくだらん」

ついに松平定信は、将軍家斉からも毛嫌いされるようになります。

寛政5年(1793)わずか6年で寛政の改革は行き詰まり、松平定信は失脚しました。その時、将軍家斉はようやく自由になったとホッとしたということです。

松平信明

定信の次に老中となった松平信明は、定信とほぼ同じ路線で政治を行いました。つまり農業中心・質素倹約・アンチ商業主義です。

「なんだまたか!やっと松平定信が辞めたと思えば…」

家斉はこれで自由になれると思っていた矢先、同じようにガチガチに行動を取り締まられるので、ガックリしました。

水野忠成時代

ところが文化14年(1817)かつて田沼派であった水野忠成(みずの ただあきら)が老中になると事態が一変します。

水野忠成は老中首座と勝手掛を兼任し、しかも、田沼意次の次男・意正(おきまさ)を用いて、田沼家の駿河相良領を復活させました。

「まるで田沼時代に戻ったようだ」

「いや、柳沢吉保の復活だ」

そんなふうに人々は言うのでした。実際、賄賂は田沼時代以上にさかんに行われるようになりました。

しかし家斉は水野忠成を大いに気に入りました。

松平定信・松平信明のガチガチ緊張路線に比べれば、多少ゆるんではいるが、こっちのほうがずっといいということでしょう。

家斉は生涯、頭痛持ちでしたが、それを治せるのは水野忠成だけだったといいます。そんなことからも、家斉は水野忠成を重く用いるようになります。

水野忠成の政策

それにしても水野忠成がおこなった政策は、酷いものでした。

まず財政面。

代々の為政者は幕府の財政難に頭を痛めてきました。田沼意次は農業だけでなく商業からも課税することで、松平定信は徹底した質素倹約で、財政改革を行おうとしました。

しかし水野忠成はもっとも安易な策を取りました。

貨幣の濫発です。

金座御金改役(きんざおかねあらためやく)・後藤三右衛門光亨(ごとうさんえもん・みつのり)に命じて、質の悪い金貨・銀貨をバンバン作らせたのです。

結果、金相場が下落し、市場は大混乱に陥りました。

農民からは年貢を取りまくったため、一揆が多発します。また菜種油・綿の売買に幕府が介入しました。菜種油・綿を幕府がいったん買い上げてから国営で売ろうとしたわけです。そうなると値段は釣り上げ放題です。

まったくお上というのはロクなこと考えない。

こっちが一生懸命働いてるのに、トクするのは幕府ばかりじゃないか!

何度も反対の嘆願書が幕府に出されました。

そこで幕府は綿については折れて、もとのように自由売買をすることを渋々認めました。

大御所家斉の時代

このように水野忠成が酷い政策を行っている時、将軍家斉はどうしていたか?もう20代になっているのだし、松平時代のことも客観的に評価できるようになっています。水野忠成の暴走を止めなかったのか?

止めませんでした。

この間、家斉は政治にはほとんど関心をしめさず、もっぱら官位を上げることに熱を上げました。文政5年(1822)左大臣に、文政10年(1827)太政大臣に至っています。

そしてもう一つ、家斉が熱を上げたものがあります。

大奥の女たちです。40人、側室がいました。そのうち17人から55人子供が生まれています。絶倫です。おかげで大奥は大いに繁栄しました。

55人といっても幼くして亡くなる子もありましたが…順調に育った者は諸大名に養子や側室として押し付けられました。

東京大学の赤門はその名残です。

東京大学 赤門

赤門は正式には旧加賀屋敷御守殿門(ごしゅでんもん)。家斉の娘・溶姫(やすひめ)が前田家13代藩主斉泰(なりやす)のもとに輿入れする際の行列を迎えるために建造されました。

将軍家の娘を三位以上の大名が迎える際には、屋敷の正門の外に、御門・御守殿門(ごしゅでんもん)を設けることが許されました。14歳の溶姫(やすひめ)にふさわしく、この門は赤門(あかもん)と呼ばれました。

万一、火事にでもなったら将軍家への忠誠を疑われ、縁組そのものも廃止になってしまいます。大変です。だから、けして火を出してはならんぞということで、前田家では加賀鳶なる火消部隊を組織して、火消につとめました。

屋根瓦の大棟には徳川の葵の御紋が、軒丸瓦(のきまるがわら)などには、前田家の「梅鉢」が、そして大棟(おおむね)の鬼瓦には「學」の文様があり、徳川家と前田家と東京大学のつながりが見れます。

天保8年(1837)4月、家斉は将軍職を息子の家慶に譲り、西の丸に移り、隠居します。そして自らは大御所として、なお五年の歳月を生き、天保12年(1841)閏正月13日、息を引き取りました。享年69。家斉の将軍であった時期と大御所であった時代50年間をまとめて「大御所時代」と言います。

次の章「水野忠邦(一)老中就任」