毛利輝元(二)室町幕府の滅亡

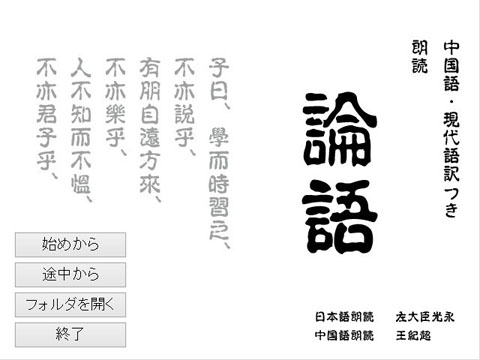

■解説音声を一括ダウンロード

■【古典・歴史】メールマガジン

YOUTUBEで配信中

こんにちは。左大臣光永です。先日、実家の押入れをあさくっていたら、高校時代に聞いた中島みゆきやプリンスのカセットテープが出てきて、なつかしい気分にひたりました。平成初期の、歴史的遺物ってかんじがしました。

さて。

先日新発売しました「聴いて・わかる。日本の歴史~下剋上と戦国時代の幕開け」大好評をいただいています。ありがとうございます!

※特典の「蓮如の生涯」は、5月1日より順次、配信しております。

http://sirdaizine.com/CD/His06.html

さて前回から「毛利輝元の生涯」をお送りしております。

毛利元就の孫・毛利輝元。

無能・凡庸の極みのように言われる人物ですが、実際どうだったのか?その波乱に満ちた生涯を、たどります。本日は第二回「室町幕府の滅亡」です。

↓↓↓音声が再生されます↓↓

http://roudoku-data.sakura.ne.jp/mailvoice/Sengoku_Terumoto02.mp3

毛利元就の最期

元亀2年(1571)6月、毛利元就は安芸吉田郡山城にて帰らぬ人となりました。

安芸の一地方領主から10ヶ国所有の大大名にまで成り上がった、智将・毛利元就。

毛利隆元・吉川元春・小早川隆景

三人の息子たちによる毛利家の結束を強め、毛利家を中心に、吉川家・小早川家がその両翼を支える、毛利両川体制を形にする一方、

敵に対しては容赦がなく、さまざまな権謀術数を駆使して、競争相手を次々と滅ぼし、葬っていった、毛利元就。その人の大往生でした。

「ああ…お祖父さま、お祖父さま…」

残された当主・毛利輝元は19歳。これまで何でも祖父・元就の言いなりにやってきた。それでうまくいっていた。しかし、今やその元就はいない…

山中鹿之介

とはいえ、毛利家には、悲しみにひたっているヒマなどありませんでした。

山陰では尼子氏の遺臣・山中鹿之介が、尼子の血を引く尼子勝久をかついで毛利氏に抵抗していました。

「父元就の弔い合戦よ」

吉川元春が尼子勝久・山中鹿之介のたてこもる新山城・末吉城を攻めます。

新山城(にいやまじょう。鳥取県鳥取市徳尾)には尼子勝久が。

末吉城(すえよしじょう。鳥取県西伯郡大山町末吉)には尼子の遺臣・山中鹿之介が立てこもり抵抗しましたが、

吉川勢は猛攻撃をかけて新山城・末吉城ともに落城させます。

末吉城の尼子勝久は隠岐島に逃亡。

新山城の山中鹿之介は捕らえられました。

山中鹿之介幸盛(やまなかしかのすけ ゆきもり)。

元就の生前から、何度も尼子方として毛利を苦戦させた男です。優れた武勇の持ち主で「山陰の麒麟児」の異名を取りました。

去る永禄8年(1565)の第二次月山富田城合戦では毛利方の品川大膳を一騎打ちにてしとめましたが…

鹿之介の奮戦もむなしく月山富田城は陥落。

出雲の名族・尼子氏はいったん滅亡しました。

しかし山中鹿之介はあきらめていなかった。

「必ず、尼子を再興させるのだ。月よ!

我に七難八苦を与えたまえ!」

その思いが通じてか、山中鹿之介は京都で尼子の血を引く尼子勝久と出会い、勝久をかついで尼子氏再興の旗揚げをしたのでした。

しかし、山中鹿之介は。今、捕らえられて、吉川元春の前に引っ立てられていました。

「敵とはいえ貴殿の粘り強さ。武人としてかくありたいと思う。

どうじゃ毛利に仕えぬか」

「断る!」

「2000貫出してもいいのだが」

「額の問題ではない!」

「そうか。ならば仕方ない」

山中鹿之介は、尾高城(おだかじょう。鳥取県米子(よなご)市尾高)に幽閉されます。しかし、諦めてはいませんでした。

「うう…腹が痛い」

「また厠か」

「俺は赤痢なんだ」

「え、ええっ!!」

「心配するな。厠で流しちゃうから」

などと何度も厠に立っているうちに、見張り役もたいがいいいだろうと油断して厠についていかなくなった。そこを見計らって、山中鹿之介は、まんまと逃げだします。

その後京都で尼子勝久と合流し、尼子氏再興を誓い、さらなる抵抗を続けていくこととなります。

浦上宗景

尼子氏のほか、北九州の大友宗麟、備前天神山城(岡山県和気郡)の浦上宗景(うらがみ むねかげ)と、浦上宗景と同盟関係にあった岡山城の宇喜多直家(うきた なおいえ)が毛利に抵抗していました。

「元就が死んだ今、毛利恐るるに足らず」

ワアーーーッ

これらはバラバラの動きではなく、出雲の尼子・北九州の大友・備前の浦上・宇喜多で連携を取り合い、反毛利連合を形成していました。

ところが。

元亀3年(1572)7月、北九州で大友宗麟討伐を終えた毛利輝元が、小早川隆景とともに軍勢を率いて山陽道を東に進み、宇喜多直家の本城である岡山城に迫ると、

「これはかなわぬッ…!」

浦上宗景と宇喜多直家は、アッサリ抵抗を断念。織田信長と足利義昭に仲介を頼み、毛利と講和してしまいます。

元亀3年(1572)7年10月、毛利・浦上の間に講和が結ばれました。

山陽道でこのように毛利・浦上の争いが行われていた頃、京都では…

信長・義昭の決裂

「おのれ…信長。なんじゃこの態度は!つけあがりおって」

元亀3年(1572)9月、信長は足利義昭に十七ヶ条の異見書を突きつけます。

十七ヶ条にわたって、足利義昭がどんなに酷い人物か。将軍としてふさわしくないか。さんざんに書きまくった文書です。

お前は将軍としてダメだと、完全否定しているわけです。

上洛当初はうまくやっていた織田信長と足利義昭でしたが、次第にその関係は悪くなっていました。義昭を傀儡にして政治の実権を握ろうとする信長に対し、義昭は反発を感じていました。

そこで諸国の大名に書状を送り、大名同士の戦を仲介を申し出たりしました。

こうしたことは別に世の中を平和にするためとか、戦国の世を終わらせるとかいう考えでやったことではなくて、少しでも将軍としての権威を高め、信長と対抗しようというライバル心から来たものでした。

「このへんで釘をさしておかねばなるまい」

そこで信長は足利義昭に十七ヶ条の異見書をつきつける運びとなったのでした。

信長と足利義昭の関係が完全に決裂したのは、元亀4年(1573)2月。足利義昭は各地の反信長勢力に

「信長を討て!」

と、檄文を飛ばしました。

越後の上杉謙信、甲斐の武田信玄、越前の朝倉義景、本願寺、そして中国の毛利輝元のもとへも足利義昭の檄文は届けられました。

さて輝元の判断は…

「しばらく様子を見よう」

祖父・毛利元就は「天下を望むな」と遺言しました。今ある領国に満足しろと。中央の権力争いに首をつっこむな、ということです。

輝元は祖父元就を頼りにし尊敬していました。お祖父さまの言う通りにしていれば、毛利家は大丈夫だと。だからこの時点では事態を静観していました。

足利義昭に援助要請をされても、何の返事もしませんでした。信長と直接対決することは、何としても避けなければならない。それが輝元の考えでした。

室町幕府の滅亡

反信長包囲網を形成し、一気に信長を叩く。

足利義昭はそう考えました。

ところが。

元亀4年(1573)4月、

武田信玄が、義昭がもっともあてにしていた武田信玄が、上洛途上で病死します。

「信玄は、なぜ上洛せぬのじゃ!

早く上洛して、余を助けよ!!」

足利義昭が武田信玄の死を知ったのは、ずっと後になってからでした。

当てが外れた義昭は二条城に。ついで宇治の槙島城にこもって信長に抵抗しますが、とうとう信長に降参。河内に追放されてしまいます。

ここに、約240年続いた室町幕府は幕をおろしました。

次回「毛利輝元(三)毛利と織田」に続きます。お楽しみに。

発売中です

聴いて・わかる。日本の歴史~下剋上と戦国時代の幕開け

http://sirdaizine.com/CD/His06.html

応仁の乱から戦国時代初期の出来事を解説した音声つきdvd-romです。

応仁の乱、北条早雲による下剋上の幕上げ。毛利元就。武田信玄と上杉謙信。鉄砲の伝来、キリスト教の伝来といった話題について語っていきます。

※早期お申込み特典「蓮如の生涯」は、5月1日から順次、配信していきます。

本日も左大臣光永がお話しました。

ありがとうございます。ありがとうございました。