武田信玄と上杉謙信(十一) 信玄、西上

■解説音声を一括ダウンロード

■【古典・歴史】メールマガジン

YOUTUBEで配信中

西上作戦

元亀3年(1572)10月3日、武田信玄が軍勢を率いて甲府を出発します。武田信玄生涯最後の軍事行動となった「西上作戦」の始まりです。

この「西上作戦」、何が目的だったのか?諸説分かれています。以前は、武田信玄は上洛して足利将軍をいただく形で天下に号令するつもりだった。つまり天下に野心を持っていたと考えられていました。

しかし最近の説では、天下に野心を持っていたのではなく、単なる地域紛争・国境紛争であったと見る説が強くなってきています。

では地域紛争であるとして、敵は徳川なのか?織田なのか?等細かい点は諸説分かれており、いまだに統一見解は出ていません。

とにかく武田信玄は甲府を出発しました。元亀3年(1572)10月3日のことでした。

甲府駅前 武田信玄像

躑躅ヶ崎館 模型

信玄の外交戦略

さて今回の西上作戦には、正面の敵である徳川・織田のほかにも不安要素がありました。

背後の上杉と、北条です。

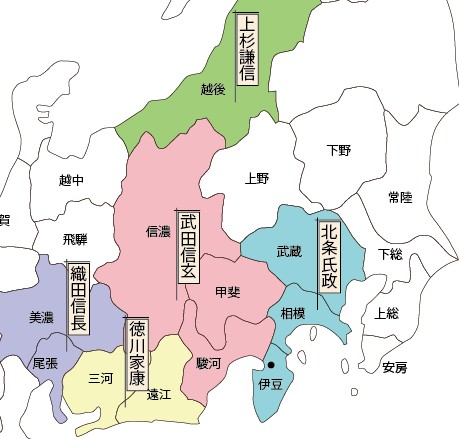

元亀三年の状況

これらが正面の徳川・織田と戦っている間に背後を突いてきたらひとたまりもない。

そこで。

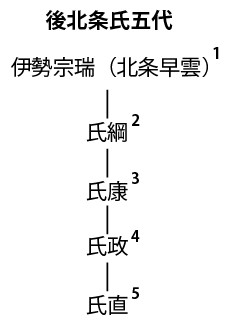

北条とはさっさと講和してしまいます。武田信玄が永禄10年(1567)に今川領に侵攻して以来、武田と北条は敵対関係にありましたが、北条氏康から息子の氏政に代替わりしており、講和はスムーズに行きました。

後北条氏五代

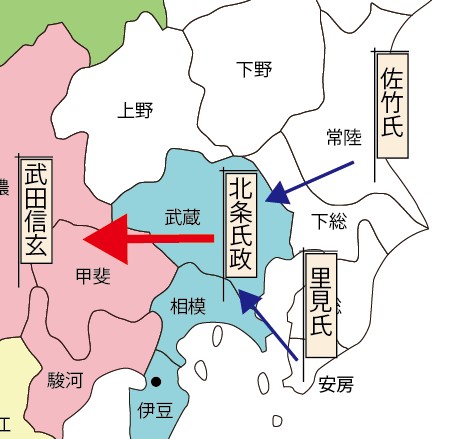

しかし講和を結んだからといって信玄はカンタンに北条氏政を信じていません。万一、北条氏政が武田領に侵攻してきた時には、背後からこれを討てと、安房の里見氏・常陸の佐竹氏に命じておきました。

安房の里見氏・常陸の佐竹氏

そして越後の上杉謙信とは、永禄7年(1564)第五次川中島合戦以降、武田と上杉の間に戦はありませんでしたが、犬猿の仲というか、あいかわらず敵対はしていました。しかも徳川は武田と敵対しているので、敵の敵は味方ということで、上杉は、徳川に味方していました。

なので、ここで武田が遠江に侵攻し徳川の領土を脅かせば、徳川と同盟関係にある上杉は、徳川を助けるために武田を攻撃してくるに違いない。武田としては、これを防がなくてはならない。

そこで武田信玄は、本願寺の顕如上人に働きかけ、越後国内で一向一揆を起こさせます。そのため、謙信は一向一揆の鎮圧にてんてこまいとなり、越後から動けなくなりました。

こうして周到な外交政策によりじゅうぶんに外堀を固めた上で、信玄は正面の敵…徳川・織田との戦いに集中できる状況を作り上げていきました。

信玄の持病

ところが。

いよいよ西城作戦開始という段になって、大変なことが起こります。

「ごほっ、ぐはっ」

持病の肺結核が信玄を襲いました(病気の内容には諸説あり)。

「父上!しっかりなさってください」

「うろたえるな勝頼。これから出陣という時に!」

「しかしこれでは、遠征は少しのばしましょう…」

「そのような悠長が言っておれるか!」

信玄は強情でした。わずか2日延期しただけで、病を押して、遠征を開始します。

遠江攻略作戦

信玄が立てた策はこうでした。

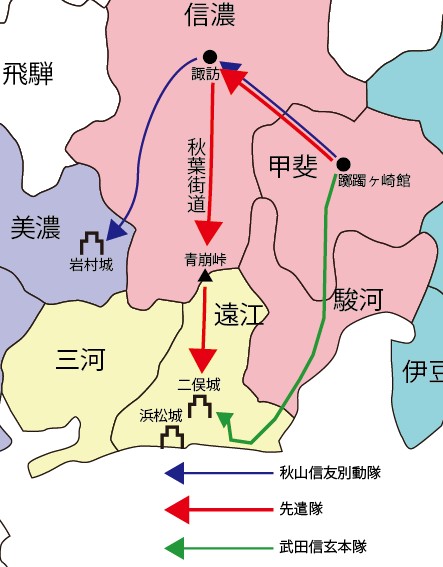

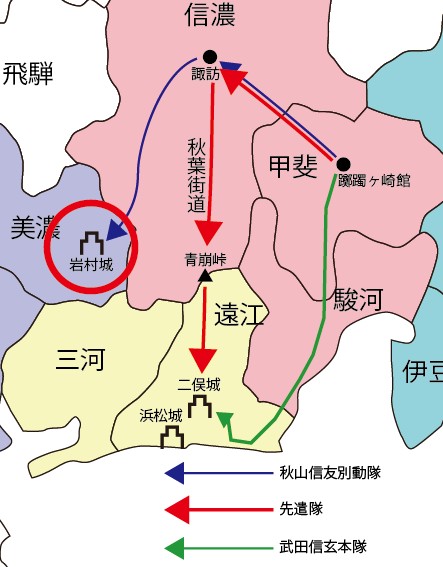

武田信玄の西上作戦

先遣隊が躑躅ヶ崎館を出発して諏訪を経て秋葉街道を南下。青崩峠から天竜川を南下して、北から遠江に侵攻。

秋山信友の別動隊は躑躅ヶ崎館を出発して諏訪を経て東美濃に入り、信長方の岩村城に奇襲をかける。

そして武田信玄の本隊は、躑躅ヶ崎館から駿河を通って大井川を越えて、遠江に入るという作戦でした。

美濃の織田信長と遠江・三河の徳川家康を同時に攻撃する、三面攻撃です。

元亀3年(1572)10月3日。武田信玄は軍勢を率いて甲府を出発。最近武田と講和を結んだ北条の軍勢も加わり総勢2万5千。

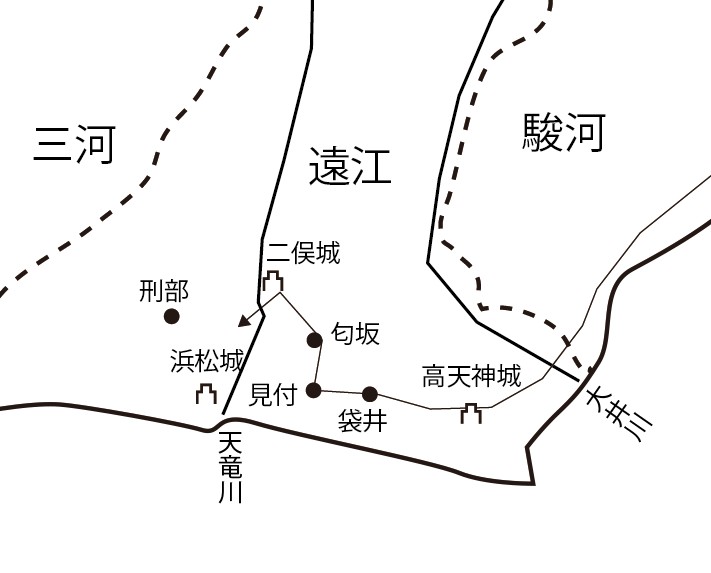

武田軍は駿河に入り東海道を西へ進み、高天神城を落とし、袋井、見附、匂坂と進み、天竜川に面した二股城を攻撃します。しかし二股状攻略には一ヶ月ほどかかってしまいました。

武田本隊、駿河から遠江へ

その後、二俣城と浜松城の間で前哨戦が戦われました。中にも徳川方の本多忠勝が武田軍相手に奮戦しました。

本多忠勝像

「家康に過ぎたるものが二つあり、唐の頭(かしら)と本多平八」武田方・小杉左近は、本多忠勝の武勇をたたえました。唐の頭とは兜の飾り物のことです。

しかし全体的には徳川は劣勢で、各地で武田勢に打ち破られ、浜松城に撤退していきます。とはいえ武田軍も消耗していました。徳川方拠点・二俣城の包囲に思いのほかに手こずります。不毛な城攻めに挑んだため、多くの将兵を死なせてしまいました。

「やはり城攻めは下の下だな…やってはいけない最悪の手だ」

信玄は大いに反省し、この反省がすぐ直後の戦いに活かされます。

三方ヶ原前哨戦 美濃岩村城の戦い

一方、秋山信友(あきやまのぶとも)率いる別動隊は美濃に向かい、信長の居城・岩村城(岐阜県恵那市岩村町)に奇襲をしかけていました。

美濃岩村城

「ひ、ひいいーーーっ武田の奇襲だ!」

「なぜ武田が!!」

岩村城は信長にとって結びつきの深い城でした。城主遠山景任(とおやまかげとお)のもとに、信長は自分の叔母を嫁がせていました。また、城主遠山景任には跡取りがいなかったので、信長は末っ子の勝長(かつなが)を遠山景任の養子に出していました。

「岩村城を救え!

遠山景任を討たせるな!」

信長はすぐに岩村城に増援を送りますが、

岩村城の守備隊は抵抗もそこそこに打ち破られ、アッという間に岩村城は落ちます。城主・遠山景遠も討ち死にします。以上が、三方ヶ原の前哨戦と言われる、岩村城の戦いです。

「岩村城、陥落」

その知らせを受けて織田信長は激怒します。

「おのれ武田の一家臣ごときに辱めを受けるとは!

わが命運をかけて、必ず武田信玄を討つ!」

怒った信長は武田信玄をけん制するため、あろうことか越後の上杉謙信と同盟を結びます。

元亀3年(1572)12月22日、武田軍25000は二股城を出発。いよいよ徳川家康の拠点である浜松城に向けて移動を開始します。

浜松城

浜松城

さて。

浜松城には徳川家康がいました。

徳川家康像

「次に信玄が狙ってくるのはこの浜松城。

もはや直接対決は避けられぬ」

徳川8000に織田の援軍3000が加わって11000。

対して武田方は北条の援軍とあわせて25000。

圧倒的に武田有利でした。

「かくなる上は籠城戦しかない」

徳川家康は浜松城に立てこもり、武田軍を迎え撃つ構えを取ります。

時に家康31歳。信玄52歳。

元亀3年(1572)12月22日、武田軍2500が浜松城城下に姿を現します。

しかし。

「どういうことだこれは!!」

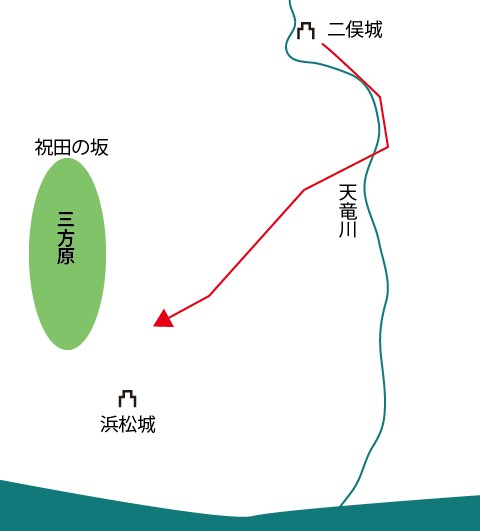

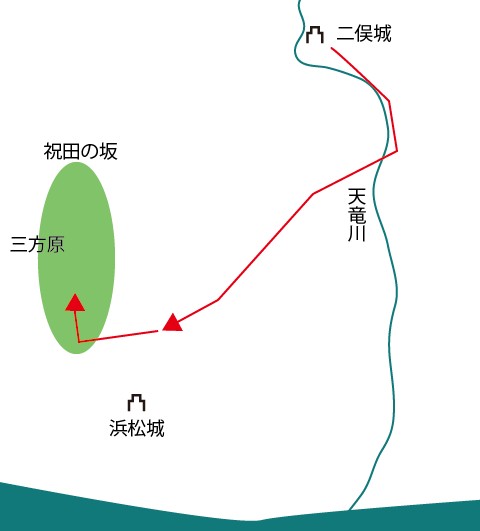

武田軍は浜松城を無視して、浜松城城下をゆうぜんと通り過ぎ、北に進路を変え、三方ヶ原に抜けて行きました。

三方ヶ原は浜松市街の北西に広がる洪積台地で、東西8キロ、南北12キロ。だだっ広い場所です。

信玄の考えでは、先日の二俣城攻めでは思いのほかに手間どって消耗してしまった。城攻めは消耗するばかりで得る物が無い。ここは家康を挑発し、浜松城から引きずり出し、野戦によって決着をつけようという考えでした。

「おのれ信玄、浜松城を無視するか!待てい!!」

ここで家康が屈辱を感じて、飛び出していった。信玄の挑発に乗って、猪突猛進してしまった…という印象が強いですが、家康はそこまで愚かな人物ではないと思います。

それなのに、出て行かざるを得なかった。

それはなぜか?

家康はこの頃、遠江に赴任したばかりで、まだ領主として海のものとも山のものとも知れない…なので遠江の領民も兵士たちも、今度の領主はどれほどの器量の者かと、みんな見ている。その状況で、目の前を通り過ぎる敵を見過ごしたとあっては…

何だあの徳川ってヤツは。臆病者が。

情けない領主だ。

そんなふうに言われる…家康としては、ここで信玄の挑発に乗って出で行くことは愚かであると百も承知しながら、出て行かざるを得ない。そして信玄はそれを計算に入れて、家康は浜松城を出ざるを得ない。必ず出てくると踏んで、この挑発を仕掛けたようです。

次回「武田信玄と上杉謙信(十二) 三方ヶ原の合戦」に続きます。