足利持氏の野望

■解説音声を一括ダウンロード

■【古典・歴史】メールマガジン

YOUTUBEで配信中

足利持氏、足利義教の将軍就任に不満

応永35年(1428)四代将軍義持は死に、クジによって弟の足利義教が六代将軍に選ばれました。

「納得できぬ!!」

鎌倉公方・足利持氏は怒りをあらわにしました。図々しくも持氏は、あれほど幕府にたてついておきながら、自分が将軍に選ばれると、まだ信じていたのです。

「義教ごとき、将軍の器ではないッ!将軍には我こそふさわしい。こうなったら京都を攻めおとしてくれん!!」

カーーッと頭に血がのぼると、どうにもならない持氏でした。

「なりませぬ!!鎌倉公方が将軍家にたてつくなど!」

止めたのは、関東管領上杉憲実です。上杉憲実はつい先日、父の跡をついで関東管領に就任していました。何かと対立しがちな京都の足利将軍家と鎌倉府(関東府)との間を取り持つために上杉憲実は生涯気を遣います。

結局、持氏は京都を攻めることは断念したものの、それでも納得できず、翌正長二年(1429)改元あって永暦元年となっても、引き続き以前の元号・正長を使い続けました。すなわち、「将軍義教など認めていない」という意思表明です。

また、義教は出家していたのが還俗して将軍になったというとから、義持は義教のことを「還俗将軍」といってバカにしました。

足利義教の富士遊覧

こうして京都の足利義教と、鎌倉の足利持氏の対立は深まっていました。しかし、足利義教のもとには三方院満済や畠山満家といった穏健派がいて将軍をいさめていました。足利持氏のもとにも関東管領・上杉憲実がついて、いさめていました。そのため数年の間は両者の間で決定的な衝突は起こらず、京都と鎌倉。双方でにらみ合っているような状態でした。

永享4年(1432)9月、義教は家来を引き連れて駿河に下り、富士を見ます。

「おぉ…これが富士の山か!」

「はい。富士の山は日本一でございます」

駿河国守護・今川範政(のりまさ)が義教一行を接待しました。義教の父・義満が行った駿河下向・富士遊覧にならった旅でした。もちろん単なる物見遊山の旅ではありません。鎌倉公方足利持氏へのけん制、という意味がありました。

「持氏が接待に出てきたらその場で殺してやる。

出てこないなら無礼を理由に攻め滅ぼすまで」

それが足利義教の考えでした。案の定、足利持氏は顔を出してきませんでした。

「やはり持氏は背いている!」

ここに至り義教の疑念は確信に変わります。そして足利持氏も、この頃から幕府に対する反逆心をあらわにしていきました。

足利持氏、東北を攻める

永享7年(1435)正月から、足利持氏は東北の諸将に命じて、関東の幕府方勢力を次々と討たせます。陸奥の足利満貞(篠川公方)、常陸の佐竹義憲、下野の那須氏資などが標的となりました。「ふはは!殺せ殺せ!足利将軍家に与する者どもは、攻め滅ぼしてしまえ!」

「なりませぬ!これ以上やれば、将軍家との関係は破綻です!!」

関東管領上杉憲実が必死に足利持氏をいさめますが、

「将軍家との関係?そんなもの、すでに破綻しておるわ!!」

「そ…そんな」

この頃はすでに持氏は上杉憲実の言うことさえ、きかなくなっていました。

今川家の内紛

一方、幕府側は永享7年(1435)穏健派の三宝院満済が死に、将軍義教に対する抑えがなくなりました。「これで存分に持氏を討伐できる!!」いよいよ牙をむく、足利義教。

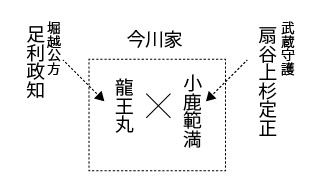

義教も持氏と同じく好戦的でキレやすい性格でしたが、持氏がただ勢いに任せてつっ走る。いわゆる単純バカであるのに対し、義教は陰湿で、神経質で、しかも頭がキレました。この頃、幕府が東国への抑えとしていた駿河国今川家でお家騒動が起こりました。今川範政(のりまさ)が病の床につき相続問題となりました。嫡男の範忠は凡庸のため、範政は跡を継がせたくありませんでした。そこで、まだ幼い末子である千代秋に家督を継がせますと範政は幕府に申請します。

今川家の内紛

「そんなバカな!」

納得できない嫡男・範忠が幕府に訴え出ると、その隙をついて弟の弥五郎が千代秋を討とうと攻め込みます。今や今川家は分裂していました。幕府は非常に危機感を覚えます。

「もし今、足利持氏に介入されたらメンドウなことになる」

そこで幕府は、嫡男範忠の家督相続をさっさと認めてしまいました。

当然、駿河国内では猛反発が起こります。

「これは内政干渉である!!」

「範忠の家督相続は、断固として認めぬ!」

「だがどうしたらいい?幕府を相手に弱小な今川家で勝ち目はないぞ」

「ならば、いっそ関東の持氏公と手を結んだら?」

「おう、それはいい!京都の将軍家と関東の持氏公は目下敵同士。

ならば持氏公なら、われらに味方してくれるはず!」

こうして、今川家の中からも持氏に味方する者が多く出ました。幕府にとっては大きな痛手となりました。

足利持氏 信濃に介入

「よし。時勢は我にあり!!」

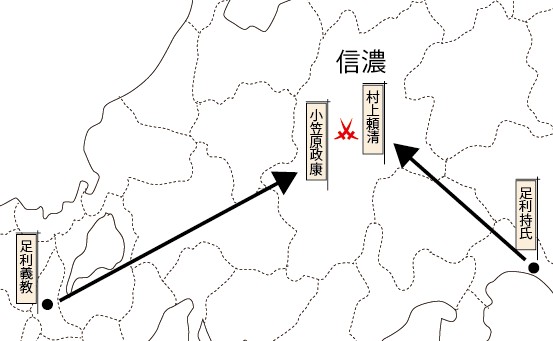

足利持氏はいよいよ調子に乗ってきました。永享8年(1436)信濃守護小笠原政康と豪族村上頼清が争っているのに介入し、村上頼清の味方をします。小笠原政康は守護ですから幕府方です。つまり村上頼清の肩を持つということは、そのまま、幕府と敵対するということになります。

足利持氏、信濃に介入

「公方さま、おやめください。信濃は鎌倉府の管轄外です。そんな勝手をすれば、もう幕府との関係は」

またも、上杉憲実がなだめますが、

「やかましい!やるといったらやるのだ」

持氏は、憲実の言うことなど、まったく聞きませんでした。

足利持氏・上杉憲実 対立を深める

こうしたことが重なり、鎌倉公方足利持氏と関東管領上杉憲実の関係は、どんどん悪くなっていきます。翌永享9年(1437)足利持氏は信濃討伐のため兵を上げます。すると世間が噂しました。

「あれは、公方さまが上杉さまを討つために挙兵なさるのだ…」

翌永享10年(1438)、持氏の嫡男が元服します。元服する時は時の将軍から一文字もらって名前をつけるのが習慣です。これを偏諱といいます。持氏が時の将軍義持から一字いただいて持氏と名乗ったがごとくにです。しかし持氏はこの習慣を無視して、将軍義教の名からは名付けず、嫡男の名を義久と名付けました。しかも、持氏は義久を八幡太郎義家になぞらえ、鶴岡八幡宮で元服の式を挙げさせました。

「くくく…京都の将軍家には従わない。いや、われら鎌倉公方家こそ、源氏の嫡流であるのだ」

もはや上杉憲実には持氏は止められませんでした。

「これはもう、どうにもならん」

決裂

もはや鎌倉府に上杉憲実の居場所はありませんでした。

永享9年(1437)8月、上杉憲実は一族を引き連れて鎌倉を後にし、所領地である上野の平井城に下ります。

「なに!憲実が上野に下った?それ見たことか!やはりあやつは、鎌倉府への謀反を企んでいたのだ!!」

すぐさま、一色直兼に軍勢を与えて討伐に向かわせ、持氏自身も軍勢を率いて武蔵府中の高安寺に駐屯します。

上杉憲実は幕府に救援を求めます。ヨシキタと、足利義教は思わず膝を打ったことでしょう。

「関東管領上杉憲実を援護して、謀反人足利持氏を討伐せよ!!」

幕府はすぐに東北・関東の諸将に動員令を発します。

さて持氏は強大な幕府軍を相手にいかに戦うつもりなのか?

次回「永享の乱・結城合戦」に続きます。