花の御所

https://history.kaisetsuvoice.com/DL/

本日は足利義満の三回目「花の御所」です。

↓↓↓音声が再生されます↓↓

足利義満は若くして出世をかさね、左大臣に至ります。

そのかたわら、京都北大路室町の地に御所を築きました。

四季折々の花を植えため「花の御所」とよばれます…

足利義満の好きなもの

足利義満には好きなものが三つありました。

黄金。花。美少年。

黄金について。足利義満の黄金趣味は、早い段階からあらわれていました。康暦2年(1380)正月、後光厳上皇の七回忌の法要が行われた際、その儀式の中で「散華」といって花びらを散らすわけですが、

普通は紙や布を裁断した花びらを散らすわけですが、足利義満はなんと、金や銀の花びらを散らしました。足利義満の何と派手派手しいことじゃ。人々は目を見張ったことでしょう。後に北山第金閣につながっていく足利義満の黄金趣味はこんな早くから始まっていました。

花について。特に北山第・金閣に住み始めてからは、春は各地で花見。秋は紅葉見物。北山第の庭には各地から取り寄せた桜を植えて、年ごとに花の宴を楽しんだということです。

そして、美少年。稚児が好きだった。後に、わが子足利義嗣が天台宗の門跡寺院に入っていたのを還俗させて、偏愛しますが、これは義嗣がたいへんな美少年だったせいだとも言われます。

新第建造

永和4年(1378)年以前から、義満は北小路室町に新しい屋敷の造営を始めました。

ごろごろごろごろ…荷車に乗せて、かわった草花が運ばれていきます。

「おおっ、なんだいそりゃあ」

「足利さまの室町御所に植えるんだ。めずらしい木や花だよ」

「へええ。やっぱ将軍さまはすげえなあ」

広大な土地に鴨川から水を引き、一町もある池を設け、四季の花々を植えました。「花の御所」と人々は称しました。

花之御所碑のある大聖寺

大聖寺 花之御所碑

室町第付近

足利将軍の屋敷は尊氏が二条高倉。義詮が三条坊門万里小路。そして三代義満にここ、北小路室町に移りました。

代々の足利将軍御所

永徳元年(1381)3月、すべての工事が終わり、すっかり花の御所が整ったところに、後円融天皇の室町第行幸が行われます。

「おお…なんと素晴らしい」

「主上、ぞんぶんに楽しんでいってください」

大臣公卿引き連れて、連日にわたり蹴鞠や和歌、管弦の遊びが華やかに行われ、最終日には臨時の除目式も行われました。内心反感を抱いた貴族も多かったでしょう。

「おのれ足利義満…武家の分際で思い上がりおって」しかし、誰も口に出して言えるものはありませんでした。

青海波を舞う

永徳元年(1381)正月の宮中で行われた白馬(あおうま)の節会に義満は招かれます。そのお返しのように、3月には後円融天皇が足利義満の室町第を訪れ、義満と後円融天皇二人して舞楽の青海波(せいがいは)を舞い踊り披露しました。共に24歳でした。

青海波というと、『源氏物語』で若き日の源氏の君と頭中将が二人して青海波を舞い踊る、華やかな場面が有名ですが、おそらく若き日の足利義満と後円融天皇もパアーーッと華やかに青海波を舞い踊り、それを見物した人々も、ああ華やかなことだねえ。若い二人によって、どんなにか素晴らしい時代が作られていくだろうと感慨にふけったことと思います。

後円融天皇と足利義満は同い年であり、共に幼いころに父を亡くしている、という点でも共通しています。こんなことから、後円融天皇と足利義満はお互いを意識し、ライバル視するようになっていきました。

足利義満と後円融天皇

青海波を共に舞って共演したり、足利義満と後円融天皇との関係ははじめ良好なものでしたが、やはり実際の権力は足利義満にあり、後円融天皇は南朝に対するお飾りの天皇でしかありませんでした。よって、足利義満と後円融天皇の関係はしだいに悪くなっていきます。

ある時、こんなことがありました。永徳元年(1381)後円融天皇は三条家から三条厳子(さんじょうたかこ)という妻を迎えていましたが、その妻の父、後円融天皇にとって義理の父である三条公忠(きんただ)が、三条家の所領安堵を足利義満に求めたのでした。

本来、所領安堵は朝廷に求めるべきところですが、それを朝廷を通り越して足利義満に求めたわけです。これは、もはや朝廷に実権はなく、実権を握っているのは足利義満だということをわかっていたからですけれども、ここで、足利義満はキッパリと断ります。

「所領安堵については朝廷のやることです。私の預かる所ではありません」と。

しかも義満は律儀なことに後円融天皇に事の次第を知らせましたので、後円融天皇はわが妻三条厳子の父・三条公忠が、朝廷を無視して足利義満に相談したことを知ってしまいます。

「なんということをしてくれたのだ!」

ビシィ、ピシィ

そこで後円融天皇は妻三条厳子を激しく仕置きした。叩いた。という話です。

足利義満と後円融天皇の確執が、こういう事件となってあらわれたわけです。

またこのようなこともありました。後円融天皇は病に伏す中、たまに気分がよい時に、

「笙を学びたい」

ということで、笙の師匠・豊原英秋(とよはらひであき)の元に使いを立てます。しかし、使いはいくら経っても帰ってこない。実は豊原英秋は足利義満の元に行って笙を教えていました。このように、足利義満のもとには人が集まり人気が高まり、対して後円融天皇の周りからは人が離れていきます。

「義満…お前は世から全てを奪っていく…」

それくらい、つぶやいたかもしれないですね。

だんだん後円融上皇はコンプレックスからか引きこもりの状態になっていきます。

左大臣となる

義満の昇進は、目覚ましいものがありました。

室町第造営のさなかの永和4年(1378)8月、足利義満は右近衛大将(右大将)に任じられます。この右近衛大将は、武家の棟梁として重要な肩書でした。征夷大将軍が京都の外にあって朝廷を補佐するのに対し、右近衛大将は京都にあって朝廷を補佐する役職です。

よって、右近衛大将就任後、足利義満は朝廷への出入りする機会がとても増えます。右近衛大将に任じられたということは、足利義満が今後、宮廷社会で勢いをのばしていく、その足がかりと言えました。

永和4年(1378)12月従二位、康暦元年(1379)従一位。永徳元年(1381)6月の除目で内大臣に叙せられます。24歳で内大臣は異例の昇進スピードでした。

また、義満は武家の出身でありながら公家風のふるまいを好みました。花押も、この頃から武家風の花押を変えて公家風の花押にあらためます。和歌・連歌をたしなみ管弦を奏し、殿上のふるまいも洗練されていきました。このあたりは、二条良基による教育のたまものでした。

ついに永徳二年(1382)正月、左大臣に任じられます。

後小松天皇践祚

その前後から、後円融天皇が、義満に書状を送ってきます。

「朕はそろそろ譲位して自由な身になりたい。されど譲位となると…、伏見宮の横やりがまた心配であるが…」

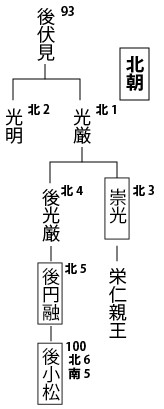

後円融天皇は、わが子幹仁(もとひと)親王に譲位して上皇となりたいと言ってきたのです。しかし、過日、後光厳天皇が譲位して後円融天皇践祚となった時、伏見にいる崇光上皇が口をはさんできました。自分の皇子・栄仁親王のほうを践祚させろと。その時は管領細川頼之の取り計らいで事なきを得ましたが、今度はどうなるか。

伏見宮崇光上皇の横やり

後円融天皇のご心配に対し、義満はしかし、堂々と返答しました。

「誰が何を言おうと、義満がいる限り、ご心配は無用です」

「おお…義満、頼もしや!」

もう義満は細川頼之に頼りっぱなしの子供ではありませんでした。24歳の堂々たる従一位左大臣となっていたのです。事はすみやかに運びます。永徳二年(1382)4月、後円融天皇は譲位し、幹仁(もとひと)親王が践祚して後小松天皇となります。伏見宮崇光上皇は何も言ってきませんでした。おそらく義満が圧力をかけたものでしょう。

こうして後円融上皇が院政を行うこととなりましたが、それは形式のことでした。実際の政治は後円融上皇の院の別当となった義満と、後小松天皇の摂政となった二条良基が取り仕切ります。

義満の専横

しだいに義満は公家社会に溶け込み、権力をのばしていきます。

気に入らない公卿をクビにしたり、逆に気に入った者を破格の待遇で取り立てたり…叙位任官は義満の思うがままになっていきました。専横を極めました。

義満はなぜこんな専横ができたんでしょうか?

それは朝廷はすっかり経済的に凋落し、もはや幕府の援助なくしてはやっていけなかったからです。その上軍事力も朝廷独自では工面できず、幕府のそれに頼り切りでした。

後円融上皇は義満と同い歳ということもあり、何かと義満にライバル心をむき出しにしていましたが、だからといって、どうなるものではありませんでした。

義満のおかげで即位できた後小松天皇に至ってはなおのこと、義満に頭が上がらなかったでしょう。

皇族の中にも、親王宣下を受けたいがために自分のお気に入りの女を義満に差し出す者までありました。まして皇族以外の貴族は言わずもがな。義満の言いなりでした。

「今や朝廷の人事は義満の思うがまま…何たることだ!奴は武家ではないか。それが今や摂関家や皇族まで牛耳っている!」

しかし、口に出して言える者はありませんでした。義満の機嫌を損ねれば即、失脚。逆に義満に気に入られれば出世は思うがまま。ならば敢えて義満に逆らう者はありませんでした。

「この頃の義満の驕りたかぶり…困ったものだ」

後円融上皇は義満の専横に対して、心おだやかならぬものがありました。廷臣たちは皆義満の言いなり。義満に朝廷を牛耳られている。なんとかせねば。しかし実力は義満にあり、どうにも手が出せませんでした。

淳三后宣下

永徳3年(1383)6月、義満は禁裏にて准三后の宣下を受けました。准三后とは、「皇后・太皇太后・皇太后に准ずる」という大変な待遇です。

「准三后?ばかな。准三后は本来、親王や摂関家から選ばれるもの。左大臣が准三后に選ばれるのは先例が無い…いやしかし、言っても仕方が無いか。昨今の義満については、先例など関係ないのだからなあ…」

そう言って嘆く声もありましたが、義満に逆らえば出世に響きますので、

「左大臣殿、おめでとうございます」

「左大臣殿、いよいよわが世の春ですなあ」

「や、これはかたじけない。

ははは。それほどでも無いのですよ」

がやがや。わいわい…

義満の室町第には、祝いに訪れる大臣公卿の車が列をなしました。前関白近衛道嗣すら祝いに訪れました。

しかし義満の野望は左大臣、准三后といった、そんな世俗の権威には留まりませんでした。同年5月、義満は左大臣を辞しました。

義満の諸国漫遊

嘉慶2年(1388)9月、義満は家来を引き連れて駿河に下り、富士を見ます。

「おぉ…これが富士の山か!」

「はい。富士の山は日本一でございます」

駿河国守護・今川泰範が義満一行を接待しました。左大臣を辞した身軽さが、義満を旅に出さしめたのでしょうか?それだけではありませんでした。

今回の駿河下向は、「東国への威嚇」という政治的な意味あいがありました。鎌倉公方足利氏満は、将軍家簒奪の野望をいったんは引っ込めたとはいえ、いつまた牙をむいてくるか。油断のならない存在でした。今回の富士見物にかこつけて、義満は鎌倉に無言の圧力を加えよとしたのです。

とはいえ、義満は純粋に富士見物を楽しんだことでもありましょう。これまで義満の行動範囲は狭く限られていました。石清水八幡宮や、奈良で興福寺や東大寺に参詣した程度で、京都の周辺に限られていました。

それが、ここに至り駿河下向です。はるばる東海道を下り、はじめて見る富士の威容に、義満は大いに胸躍らせたと思います。

翌康応元年(1389)3月、今度は厳島に詣でます。讃岐に隠居していた細川頼之も駆けつけました。

「頼之、久しぶりじゃな。元気であったか」

「殿…ごりっぱになられて…」

康暦元年(1379)細川頼之が管領を辞して讃岐に下ってから、10年ぶりの再会でした。お互いに昔をなつかしむことだけではなかったでしょう。頼之は義満に政治上のアドバイスを与え、今後の幕府の方針について話し合ったことと思われます。

今回の西国旅行も単なる物見遊山の旅ではなく政治的意味あいがありました。

九州探題として赴任している今川了俊の働きをねぎらい、活を入れることです。九州で長年にわたり君臨していた懐良親王はすでに亡くなり、九州の南朝勢力は壊滅状態でしたが、薩摩の島津氏は今川了俊に対抗しており、油断できない状況でした。

そこで義満は今川了俊をねぎらい、今後の善後策を打ち合わせるために西国旅行を行ったのです。

しかし暴風雨にあい、九州には結局渡れませんでした。

同年9月、今度は高野山に上ります。これも、吉野にいまだすくう南朝勢力へのけん制という意味がありました。

また明徳2年(1391)9月には若宮祭(現春日若宮おん祭)を見物するために奈良に下っています。義満一行は田楽・猿楽を見物し、春日社・東大寺・興福寺に参詣して京都に戻りました。もちろんこの旅も、単なる祭り見物ではありません。吉野の南朝勢力へのけん制という意味がありました。

ただしこの時興福寺はすっかり消失しており、昔日の輝きはありませんでした。義満が見たのは興福寺の廃墟であったと思われます。

「これはひどい。興福寺は建てなおさなくてはな」

その思いを強めたことでしょう。

細川頼元の管領就任

明徳2年(1391)3月、管領斯波義将が職を辞して越前に下ると、細川頼之が上洛します。

「殿、新しい管領には、ここにおります弟の頼元をつけてください。きっと、殿の力になります」

「うむ。頼之の弟となれば心強い」

こうして細川頼元が新たな管領に就任しました。

【無料】日本の歴史 解説音声91本・18時間!

https://history.kaisetsuvoice.com/DL/

「仏教の伝来」「清少納言と紫式部」など日本史の91の名場面を解説した解説音声です。期間限定で無料ダウンロードしていただけます。

次回「明徳の乱」に続きます。