観応の擾乱

■解説音声を一括ダウンロード

■【古典・歴史】メールマガジン

YOUTUBEで配信中

足利直義と高師直

この頃、足利政権下では、足利直義と高師直の対立が日に日に深まっていました。

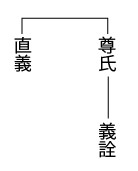

足利直義は尊氏の弟で、何事にも道理を通す、理論派の人物です。ただ規則に厳格すぎる所があり、それが周りからは陰気に見られることもありました。

この当時、八月一日に人に贈り物を贈る「八朔」という、習慣がありました。八朔の日には尊氏の家には山のように贈り物が届けられました。尊氏はそれをどんどん人に与え、夕方にはなくなっていました。

対して直義は、八朔は賄賂であるとして、贈り物そのものを受けとりませんでした。陽性の兄尊氏と、陰性の弟直義。二人の性格は好対照をなしていました。

一方、高師直は、豪快で、破天荒な人物でした。

一条今出川にあった護良親王の母親の屋敷を改築して、派手な豪邸を営みました。女性関係も派手でした。南北朝の動乱で没落した貴族の娘や、摂関家、皇族の娘のもとにも通いました。

『徒然草』の作者として知られる兼好法師に艶書(ラブレター)の代筆をさせた話がよく知られています。

また、こんな発言もありました。

「もし天皇がいないと困るなら、木で造るか金で鋳るかして、生きている上皇・天皇はどこへでも島流しにすればいいのだ」

この世の権威を認めず、伝統や秩序を嫌う高師直と、何事にも道理を重んじる足利直義。両者はまさに水と油。対立はいずれ避けられないことでした。

「やっぱり師直さまはカッコいいよ。伝統にしばられないあの態度」

「そうはいっても直義さまの一本筋が通った所は信頼できる」

武士たちは足利直義派・高師直派に分かれますが、どちらかというと陰気で固い直義よりも、派手な高師直に人気が集まります。

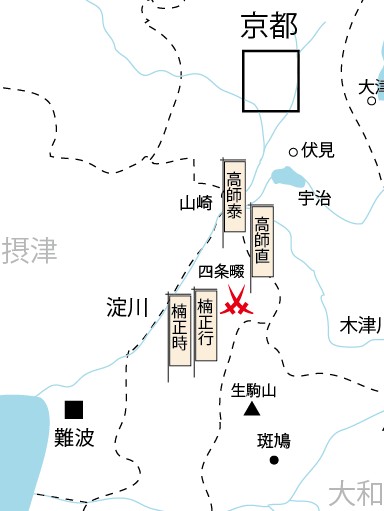

四条畷の戦い

さてこの頃、楠正成の息子・楠正行は、成人後、河内で勢力を蓄えていました。貞和3年(1347)、楠正行は藤井寺付近で足利方の細川顕氏を撃破。ついで住吉付近で山名時氏を撃破。

ここに至り足利尊氏は決断を下します。翌1348年正月。

「高師泰・高師直、楠正行を討て」

「ははっ」

四条畷の戦い(1348年正月)

高師泰・高師直兄弟は北上する楠正行軍と河内・四条畷で対峙。戦力差は圧倒的でした。楠軍はあちらにこちらに破られました。それでも楠正行・正時兄弟は奮戦しますが、ついに力尽き、

「今はこれまで。敵の手にかかるな」

兄弟刺し違え、自害しました。

「ひとまず楠は潰した。だが、まだまだ」

高師泰・師直兄弟は勢いに乗って師泰は河内へ、師直は吉野めざして攻め下ります。

「寺も山も焼き払え!!」

ひゅんひゅん、ごわーーー

通常、寺や神社に敵がこもると仏罰・神罰を恐れて容易には手が出せませんでした。しかし、高師直にそんな恐れはありませんでした。河内では師泰が聖徳太子廟を、吉野では師直が後村上天皇の行宮を焼き払います。

「帝、はやくお逃げください」

「ああ…なんということに」

後村上天皇は吉野のさらに奥・賀名生(あのう)に逃れます。

後村上天皇、賀名生へ

「寺や皇居にまで火をかけるとは。高兄弟は、やるのう」

「やはり、あれぐらいでないとこの時代は渡っていけまい」

「それに比べて、直義さまは…パッとせんのう」

武士たちの人気はいよいよ高師直に集まり、対して直義の人気は落ち目となっていきました。この高師直・足利直義の対立が、やがて「観応の擾乱」と呼ばれる足利尊氏・直義の泥沼の争いにつながっていきます。

足利直義の先制

「ふはは。いよいよワシの天下よ」

驕り高ぶる高師直。この頃は将軍家も天皇家も何とも思わない発言も目立ちました。足利直義は眉をひそめます。

「おのれ…高師直の驕り高ぶり目に余る。何とかせねば」

貞和五年(1349)閏6月。直義は兄尊氏に高師直の執事職罷免を訴え出ます。

「これ以上高兄弟を増長させるとロクなことになりません」

「うむ…たしかにそれはな」

尊氏は弟の言いなりでした。が、同時に師直に対しても強く出られない尊氏でした。師直を罷免はしたものの、その後釜に師直の甥である師世(もろよ)をすえたのです。

「これでは何も変わらんではないかっ。兄上の弱腰では、どうしようもない。かくなる上は」

直義は光厳上皇に直接訴え出ます。高師直追討の院宣を下さいと。

高師直の反撃

「おのれ足利直義。黙っておればつけあがりおって。もう許せん」

同年8月、高師直は足利直義の屋敷に武力をもって攻め入ります。あわてた直義は兄尊氏の館に逃れますが、師直は尊氏の館を取り囲み、要求をつきつけます。

「私を排斥しようとした直義派の排除。要求はそれだ」

この時、有力な武将たちは高師直についており、尊氏方の兵力は半分にも満たないものでした。しかし尊氏は毅然とした態度で師直に言います。

「将軍が家臣の要求に屈するのは天下の恥辱だ。あくまで言い張るなら、兄弟刺し違えて死ぬまで」

「ぐっ…」

尊氏の毅然とした態度に、師直も強く出られなくなりました。結局、直義派の上杉重能・畠山直宗(はたけやまただむね)を流罪にすること。直義のかわりに尊氏の息子・義詮を幕政に参加させ、直義は以後、補佐にあたること。高師直を執事職に復権させることで双方合意しました。

ところがこの条件は、まったく守られませんでした。

流罪になった上杉重能・畠山直宗は配所へ向かう途中で高師直派の襲撃を受け、殺されました。直義は義詮の補佐にあたるという条件だったのに、完全に幕政から排除されました。

(直義には悪いが…うまくいったな)

足利尊氏と足利直義

この事件は、尊氏が直義と高師直の対立を利用して直義を排除し、わが子義詮に地位を与えようとしたものです。もともと尊氏と高師直の間で打合せがあった茶番という説もあります。

足利直冬の挙兵

翌観応元年(1350)、今度は直義派の反撃が行われます。足利直冬は尊氏の息子ですが、側妻の腹に生まれたため父尊氏に憎まれ、叔父である直義の養子となっていました。尊氏の実子でありながら、育ての親は直義というわけです。直冬は中国探題という職務につけられていましたが、養父・直義が失脚したため、後ろ盾を失います。そこで直冬は決意します。

「おのれ足利尊氏!お前を父とは思わぬ。わが父は足利直義ただ一人」

直冬は九州で、反尊氏の兵を挙げます。「なに!直冬が背いた!!」尊氏には寝耳に水でした。すぐさま高師泰を討伐に向かわせます。しかし、高師泰が石見の足利直冬軍に苦戦している間に、九州では少弐氏・大友氏という巨大勢力が直冬軍に味方しました。

足利直義の反撃

「こうなったらワシが自ら征伐に向かう」

尊氏は京都を息子の義詮に任せ、軍勢を率いて九州に向かおうとしますが、その出発の前日。

「なに!直義がいない?」

弟の直義が京都を逃げ出し、大和に、ついで河内に入ったのでした。そして反対勢力を集めて、足利尊氏-高師直に抵抗する構えを見せました。

「ぐぬぬ…今はとりあえず、直義のことに構っておれぬ!九州が先だ」

尊氏は直義の謀反に不安を感じながらも都を息子の義詮に任せて九州に下ります。しかし、直義の勢力は大きくなっていました。畿内で畠山国清(くにきよ)、石塔(いしどう)頼房、四国で細川顕氏、北陸で桃井直常(もものいただつね)が、次々と武装蜂起しました。

その上直義は、少しでも勢力を大きくするため、あろうことか南朝に和睦を呼びかけます。

河内の楠氏を通じて、南朝の後村上天皇に交渉を持ちかけました。南北朝を合一するかわりに、幕府の存在を認めよと。

交渉は以後、五カ月にわたってダラダラと続き、結局は決裂します。しかし、北朝と南朝の和平の可能性をさぐる、初めての交渉が行われたという点では、意義深いものがありました。

それがたとえ、当面の敵を倒すための利害づくのことであったとしても。

観応2年(1351)正月、直義方の大軍は一気に京都に攻め入り、尊氏留守の京都を制圧します。留守を預かる足利義詮は、光厳上皇・光明天皇をほったらかしにして逃げ出します。

翌二月、引き返してきた尊氏を摂津打出浜(うちでのはま)に粉砕。高師直・師泰兄弟にも傷を負わせ、尊氏を降参に追い込みます。

「わかった。降参する。高兄弟は出家させよう」

こうして和議が成立し、尊氏は帰京することになりました。しかし、2月22日、尊氏が高師直以下の敗残兵を率いて兵庫を出た所で、

「それっ!逆賊高一族を誅殺せよ!」

わあっ

襲い掛かってきた上杉能憲の軍勢が、高師直以下高一族を殺害しました。尊氏の右腕として権力をふるった高師直そして高一族の、あっけない最期となりました。上杉能憲は高師直によって流罪にされながら途中で殺害された上杉重能の養子です。今回、養父の敵である高師直を討ったわけです。

とにかく高兄弟が滅んだことで、足利尊氏・直義兄弟の対立はいよいよ表面化することとなります。

尊氏・直義の入京

観応2年(1351)2月末。尊氏・直義兄弟は入京します。

「直義、久しぶりだな」

「はっ、兄上もつつがなく」

直義が多くの将兵を率いて凱旋将軍の風であったのに対し、尊氏に随う者は少なく心細い行列でした。しかし、尊氏には「敗軍の将」という自覚はまったくなく、始終堂々としていました。勝者である直義に対しても一切こびへつらいませんでした。

「さっそくだがな、今回の戦に功績のあった武士たちへの所領安堵と恩賞を、まず第一にせよ」

「は…?」

「それとな、上杉能憲を死罪にせよ。あの者は高一族を勝手に殺した」

「は…?」

尊氏は直義に悪びれないばかりか、武士たちへの所領安堵と恩賞、さらに上杉能憲の死刑を求めてきたのです。

尊氏の中で今回の戦は「尊氏×直義」ではなく、あくまで「高師直×直義」の戦という形に理解されていました。だから、自分は負けたわけではない。あくまで負けたのは高師直である。よって直義にペコペコする必要など、無いというわけです。

この日、直義方の細川顕氏が尊氏の館を訪れ面会を求めますが、

「降参人の分際でわしに面会を求めるとは、何事かッ」

「ひ、ひいいっすみません!」

一喝されました。戦に勝っていい気分になっていた細川顕氏は尊氏の気迫に押され、縮み上がりました。降参人はどちらかというと尊氏なのですが、尊氏にはその自覚はないのでした。

(やっかいにな兄上だ…)

頭をかかえる直義。結局、恩賞のことは認める他ありませんでした。しかし上杉能憲の死刑は説得して流罪に負けさせました。

足利直義の出奔

都では尊氏派と直義派の対立が深まっていました。京都の町はにわかに騒然とします。

夜になるとどこから馳せ寄せたとも知れない軍勢三百騎が鹿谷・北白河・阿弥陀ヶ峰・紫野辺りに集まり勢ぞろいすることが度々ありました。

そのたびに、尊氏方では「直義方が攻めて来る」と胆を冷やし、直義方では「尊氏方の討っ手だ」と用心する、というありさまでした。

「これでは世が乱れる。私は引退する」

7月19日、直義は「天下静謐のため」と称して政務から引き退きます。しかし、なおも尊氏派の不穏な動きが見られるので、8月1日、一党を引き連れて京都を後にし、ひとまず北陸に拠点を目指します。北陸は直義の一党が多く守護職を占めており拠点にするのに適していました。

直義一行は途中、近江で尊氏方と交戦しながら、敦賀・北陸を通って関東に入り、11月15日、上杉憲顕をたよって鎌倉に入ります。

正平一統

尊氏はこれ以前から南朝に和平交渉の使者を遣わしていましたが、ここに至りボヤボヤしてもいられなくなりました。一刻も早く南朝と和解し、直義攻略に専念したいのです。そこで尊氏は、南朝に思い切った条件を持ちかけます。

「南朝に政権を返す」

というものでした。幕府の存続も、北朝への配慮も、まったく織り込まれていません。およそ現実的でない提案ですが、尊氏は本気で実現できると思っていたんでしょうか?

12月。南朝の使者が京都に到着。

「和議の提案を認める。足利尊氏はただちに足利直義を追討すべし」

尊氏の和議を南朝が受け入れたことで、ここで一応、南北朝がいったんは合一したわけです。これを南朝の元号を取って「正平一統」といいます。

尊氏は京都の守護を義詮に任せて鎌倉へ出発します。16年前、中先代の乱の時救おうとした弟を、今度は討伐するために鎌倉へ向かうのです。なんとも数奇な、尊氏の立場ではありました。

直義の死

12月。駿河湾を東に望む薩タ山で尊氏軍と直義軍は対峙。尊氏軍は直義軍を破り、直義は伊豆山中に難を逃れますが、ついに尊氏に降参し、鎌倉まで連行されました。翌正平7年(1352)2月、直義は幽閉先の鎌倉浄明寺境内の延福寺にて原因不明の死を遂げました。享年46。尊氏に毒を盛られたという説を『太平記』は伝えています。

「ようやく終わったか…」

直義の死によって、貞和五年(1349)以来、3年間に渡った「観応の擾乱」は終わりました。結果として尊氏は勝利し、わが子義詮への権力継承という果実を勝ち取ったこととなります。しかし尊氏の精神は病んでいました。

後醍醐天皇にさえ生涯にわたって罪悪感を抱き続けた尊氏です。まして実の弟を討って罪悪感にさいなまれないはずは、ありませんでした。

「わしは…しばらく鎌倉で暮らす…」

また、わけのわからないことを言い始めました。これより一年ほど尊氏は京都を息子の義詮に任せ、鎌倉に居を構えました。隠居したのです。とはいえ天下泰平になったかというと全くそうではなく、直義の死によってむしろ情勢は複雑化していました。

次回「長引く南北朝の動乱と足利尊氏の最期」に続きます。