新田義貞・北畠顕家の奮戦・後醍醐天皇の最期

■解説音声を一括ダウンロード

■【古典・歴史】メールマガジン

YOUTUBEで配信中

後醍醐天皇の吉野脱出

建武三年(1336)11月21日。花山院に幽閉されていた後醍醐天皇のもとに、北畠親房の書状が届きます。

「帝。時は来ました。各地で尊氏に反対する者たちが集結しつつあります。吉野へお逃れください」

「うむ。いよいよか…」

夜、後醍醐天皇は女装してひそかに花山院を抜け出し、河内を経て吉野に入ります。吉野は東西に流れる吉野川によって東の伊勢、西の紀伊との交通の便がよく、北は楠一族の本拠地である河内につながり、南は金峯山の山々が連なり防御に適した地形です。

後醍醐天皇、吉野へ

また吉野は大海人皇子が壬申の乱の前の日々、潜んでいた場所であり、源義経が頼朝の追及をのがれて一時身を寄せた場所です。そんな歴史もあり、吉野の地が臨時の皇居を定める場所として選ばれたのかもしれません。

吉野に皇居を定めると、後醍醐天皇は各地の武士に呼びかけます。

「足利尊氏らが擁立した新帝に渡した三種の神器はニセモノてある。本物の三種の神器はわが元にある。諸国の武士たちよ、尊氏追討に手を貸せ!」

京都と吉野に二人の天皇が並び立つ、南北朝時代の始まりです。

越前金崎城の戦い

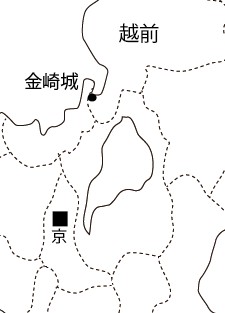

延元二年(1337)閏7月。新田義貞は越前金崎城(かねがさきじょう)を拠点と定め、後醍醐の二人の皇子、恒良親王と尊良親王を担ぎ、尊氏方の斯波高経と戦います。しかし、金崎城は兵糧攻めを受けます。

越前金崎城

「ああ…ひもじい」

「食い物…」

兵士たちの飢えは極限に達し、しまいには軍馬を殺して食べるまでになりました。ついに金崎城は陥落。尊良親王は自殺させられ、恒良親王は捕えられて京都に送られることとなりました。

新田義貞は、金崎城陥落十日前に司令官たちのはからいで、弟の義助とともに金崎城を脱出していました。

新田義貞の最期

「おのれ斯波高経…せめてお前の首だけは取ってやるッ」

義貞は恒良親王・尊良親王の弔い合戦とばかりにまず越前国府を奪うと、翌暦応元年(1338)、斯波高経の立てこもる黒丸城に迫りますが、途中の藤島城近くのあぜ道で、足利方の軍勢とばったり遭遇します。

「あれは敵将新田義貞ぞ。射殺せーーーっ」

ひゅん、ひゅんひゅん…

幕府方は、楯を並べ、雨のように矢を射かけると、義貞方は楯も矢も持っていなかったので、味方が何人も義貞の身代わりとばかりに前に飛び出し、射殺されます。

「ああっ!お前たち…おのれよくも!」

義貞は敵陣の中に駆け入ろうとしますが、

「なりませぬ。大将が小物を相手にして、どうなさいます」

「ええい離せ。家来を死なせて自分だけ助かるのは、本意に反する」

どかかっ、どかかっ、どかかっ

やっぱり駆けだす義貞。しかし馬は五本も矢を受けており、溝の所でどうと倒れ、義貞はその下敷きとなり、ううと顔を起こしたところにひょーーーーう飛んできた遠矢がふつっと義貞の眉間を射ぬきました。

「もはや…これまで」

義貞は朦朧とした意識の中で太刀を抜き、自ら首をはねて自害しました。

北畠顕家の奮戦

一方、奥州にいた北畠顕家は、後醍醐天皇からの再三にわたる要請を受けながら、なかなか出発できずにいました。奥州でも足利方の抵抗が激しく、あちこちで戦が起こっていたためです。

建武4年(1336)8月11日、北畠軍はようやく奥州を出発します。

「えらく時間がかかってしまった。帝は御無事だろうか…。新田義貞殿は…」

白河の関を越え、下野の豪族・小山氏の抵抗にあい、12月までかかって小山城を落とします。12月24日、鎌倉に入り、足利方の関東留守役・斯波家長を倒します。

「よし。一気に京に攻め上るのだ!」

がぜん勢いづいた北畠軍は、駿河、遠江、三河と足利方の抵抗をふりはらいふりはらい、東海道を攻め上ります。

北条時行の参戦

道すがら、足利の新政権に不満を持つ者が我も我もと馳せ集まり、北畠軍は数を増していきました。その中に、意外な男がいました。

「お前は…北条時行!!」

「北畠殿のお味方に参上いたしました。ご安心くだされ。この通り、先日の叛乱の罪は許すと、帝の勅許をいただいています。昨日の敵は今日の友。北畠殿。共に、憎き足利尊氏を討ちましょう」

「ううむ…」

北条高時の遺児・時行は中先代の乱で北条氏の復活をはかり足利尊氏にこれを阻まれました。その後は諸国に潜伏していましたが、吉野に密使を送り、後醍醐天皇に対して朝敵尊氏の討伐を誓ったのでした。それで後醍醐天皇は時行の罪を許したのでした。

「それにしても…このような男を受け入れるなど…」

北畠顕家は困惑しました。こやつ、万事が片付いた後は、またも北条氏復活のために策動するのではないか。いや、するに決まっている。

とはいえ、現時点では、味方は少しでも多いほうがいい。それに帝の勅許を得ているものを追い出したとあっては、今度は自分が朝敵になりかねない。

「わかった…共に戦おう」

青野原の戦い

そのころ、幕府方は、美濃に二段階に防衛線を敷き、北畠軍を迎え撃たんとします。

第一線は伊吹山麓の青野原(あおのがはら)に高師冬・土岐頼遠。第二線は黒地川(黒血川)東岸に高師泰・細川頼之。

「かかれーーーッ」

わああーーーわああーーーーー

延元3年(1338年)1月20日、美濃・青野原で戦いが始まりました。262年後に関ヶ原の合戦が行われる場所です。双方の具体的な兵力は不明ですが、北畠軍のほうがはるかに優勢だったようで、北畠軍はすぐに幕府方の第一防衛線を突破します。

しかし、北畠軍は、それ以上は攻めませんでした。幕府方の第二防衛線たる黒地川東岸の手前の垂井で南に進路を取り、伊勢路に向かいました。

勝ちはしたものの損傷が激しく、これ以上の戦いはムリと判断したのかもしれません。それにしても北近江から越前に抜ければ新田義貞と合流できるのに、…なぜ、南へ向かったのか?

『太平記』では、北畠顕家が新田義貞に功を立てさせることを嫌ったと書かれています。また、北畠軍の中には北条時行がいました。北条時行にとって、新田義貞は鎌倉幕府を亡ぼし、父高時を死に追いやった、憎き敵です。そのため、時行が北畠顕家に、新田とはぜったいに協力できませんとかなんとか言ったのかもしれません。

とにかく、北畠顕家は南に進路を取りました。結果的にはこの判断が、北畠軍の命取りとなりました。

北畠顕家 進撃ルート

伊勢から伊賀を経て大和に抜けた北畠軍は、体勢を立て直して京都に攻め上ろうとしますが、京都から幕府方の高師直・師冬らが南下。両軍は般若坂で合戦し、北畠軍は大敗。破れた北畠軍は河内に逃れ反撃を試みるも、和泉国石津(大阪府)にて高師直に破られ顕家は戦死しました。享年21。延元3年(1338年)5月22日のことでした。

征夷大将軍となる

延元3年(1338)8月、光明天皇は尊氏を征夷大将軍に任命します。弟の直義も「副将軍」に任命されました。

「兄上、いよいよ我らの時代ですな」

「う…うむ…」

兄弟で将軍を独占し、足利氏の栄華ここに極まった形です。

とはいえ尊氏はこれ以前から「将軍」を勝手に名乗っており、もはや「征夷大将軍」という称号に、頼朝の時代ほどの意味はありませんでした。

後醍醐天皇の最期

延元4年(1339)8月、後醍醐天皇が吉野の行宮で臨終の時を迎えようとしていました。

「わが骨は吉野山の苔に埋もれるとしても、わが魂は常に皇居のある北の天を望むのだ(玉骨は縦ひ南山の苔に埋もるとも、魂魄は常に北闕の天を望まんと思ふ)」

このような御言葉を残されて、左の御手に法華経の五の巻、右の御手に御剣を取り、八月十五日午前二時頃、ついにお隠れになりました。

諡名(おくりな)は生前のご意志どおり、「後醍醐天皇」と定められました。遺言により12歳の皇太子義良(のりよし)親王が三種の神器の譲りを受け、後村上天皇として即位しました。

「なに!帝が…!!」

後醍醐天皇がお隠れになったことをきき、足利尊氏は大きな衝撃を受けました。

「私が世に出ることができたのも、すべてわが君のおかげでしたのに。

なのに私は…ああ…」

北朝の光明天皇以下、讃岐に流された崇徳上皇の例にならい、後醍醐のことは徹底して無視する方針でした。しかし尊氏が、

「後醍醐帝の冥福を祈って、七日間の政務停止を命ずる」

そう命じたので、あわてて朝廷でも七日間の政務停止を行いました。

「ああ…帝、尊氏をお許しくださいませ」

尊氏は後醍醐天皇のため七七日の法要を行い、足利家の菩提寺である等持院で大規模な法要を行わせました。それでも尊氏の気持ちは晴れず、後には、夢窓疎石の勧めによって後醍醐の御魂を鎮めるため、天龍寺を建立するに至ります。

これらはけして世間に対するアピールなどではなく、尊氏は生涯にわたって後醍醐を心から尊敬し、後醍醐と対立することになったことを後悔していました。ついに後醍醐が吉野で死に至ったことは、尊氏には生涯の心の傷として残ることとなります。

次回「観応の擾乱」に続きます。