明暦の大火(ニ)

■解説音声を一括ダウンロード

■【古典・歴史】メールマガジン

YOUTUBEで配信中

増上寺三門

明暦3年(1657)正月18日。本郷丸山の本妙寺から出火。折からの強風にあおられ、炎はまたたく間に燃え広がり、三日間にわたって江戸の町の大半を焼き尽くしました。

江戸の町の構造そのものを大きく変えてしまった「明暦の大火」。その具体的な様子はどうだったのか?複数の資料にもとづき、語ります。

1月19日の火災

鎮火

19日午前2時ころ、ようやく火の手はおさまります。

白々と夜が明けます。そこに広がっているのは、一面の焼け野が原でした。親が子を求め、妻が夫を求めてさまよい歩きますが、巡り合えることはまれでした。

焼死体の山をかきわけて家族の遺体を見つけられる者もありました。しかし多くは髪の毛は焼けちぢれ、衣類は燃えて肌にへばりつき、体は真っ黒い炭のようでした。肉は縦横に割け、強烈な臭いが立ち込めて、男女の区別すらつきませんでした。

死体から金銀をむしり取ったり、放置された家財道具を売りさばく者もありました。武士の中には自分が逃げるために誰彼かまわず切り殺して進んだ者もあったようで、無数の惨殺死体が転がっていました。あさましきものは人の心。まざまざと、思い知らされることでした。

小石川出火

江戸中、あるいは無事を喜び、あるいは嘆き悲しんでいたところ、

午前10時頃、小石川伝通院下、新鷹匠町(文京区小石川五丁目付近)の大番衆与力の宿所から出火します。

小石川伝通院

遠くからその火を見た者は、つむじ風が土煙を噴き上げるのだとか、昨日の焼け残りの煙だろうなどと言いました。

しかし、そんな生やさしいものではありませんでした。

炎は激しい北風にあおられて、吉祥寺を焼き、高林寺を焼き、小石川の水戸徳川家の下屋敷をも炎上させます。この水戸徳川家の庭園はのちに後楽園として有名となります。

後楽園

水戸屋敷を焼いた炎はさらに竹橋内の天樹院と本理院を炎上させます。天樹院は二代将軍秀忠の娘・千姫です。豊臣秀頼の妻となり大坂城落城を目の当たりにしたことで有名ですね。本理院は三代将軍家光の妻・鷹司孝子のことです。

さらに、将軍家綱の弟、綱重・綱吉の屋敷も炎上します。この時綱吉は12歳で、母の桂昌院とともに尾張邸に避難しました。

江戸城炎上

そうこうしている内に、炎は江戸城本丸に迫ります。二の丸百人番所前の板葺きの小屋を防火のために破壊したり、数百人で防火活動に当たりますが、ダメでした。

江戸城二の丸百人番所

「どうしよう。いっそ上様には東叡山(寛永寺)にお移りいただこうか」

「そうだ。それがいい」

役人たちはそう言いあいましたが、将軍補佐役・保科正之は、

「本丸に火がかかっても西の丸がある。西の丸が焼け落ちたら本丸の焼け跡に陣屋を構えればよい。東叡山にお移りいただくなど、もってのほか」

そう言って叱りつけました。

正午から午後1時ころ。ついに天守に火がつきます。

この時の江戸城天守は三代家光の再建によるものです。天守台の石垣の上に五層の天守が建っていました。家康時代、秀忠時代と天守と比べても綺羅を尽くした立派なものでしたが、

江戸城天守台

江戸城天守台

どうしたわけか第二層の銅(あかがね)の窓が内側から開き、そこへ炎が吹き込みました。

ゴオーーーーー

燃え上がる天守!

江戸城内はしだいに暗くなっていきます。午後二時ころには高提灯をつけて行き来しないといけないまでに、なっていました。

パーーーン、パーーーン

そこここから響く爆発音。火薬庫に引火したのでした。また本丸南の多聞櫓、富士見櫓も炎上しました。

江戸城本丸 多門櫓

江戸城本丸 富士見櫓

「こうなってはやむをえませぬ。上様には西の丸に御遷りください」

「うむ。伊豆守のよきようにはからえ」

将軍家綱の輿の後に、井伊掃部頭直孝・酒井讃岐守忠勝・阿部豊後守忠秋以下、歩いて従います。途中、富士見櫓がごおごおと燃えているのが見えました。

老中松平伊豆守信綱は本丸に残って、大奥の女中たちを避難させました。

大奥は広いです。その上火事でパニックになっている。道に迷う者がいてはいけないということで、

江戸城本丸跡(大奥付近)

進路上の各部屋の畳を一枚ずつ裏返して、目印としました。さすがは智慧伊豆。智慧の発達したことよと、将軍家綱はじめ天下の人々がほめそやしたか、どうだったか。

さて将軍一行は西の丸に移りましたが、そこへも炎は押し寄せます。

「くぬう…西の丸もダメか!…上様、ひとまず外へ」

将軍家綱以下、西の丸の庭に出ます。

「こうなっては井伊家の屋敷にお移りください」

「いいえ、行くなら寛永寺です」

幕府重臣たちは家綱にワアワア言いますが、そこで阿部豊後守忠秋が、

「上様がよそへ移られるというのであれば、私一人でも江戸城に踏みとどまって守りたい」

そう主張すると、家綱は

「豊後守の申すことはもっともである。徳川将軍が江戸城を去ってどこへ行くというのか。余はたとえ何があろうと、江戸城に留まる」

「上さま!」

「上さま!」

家綱の強い覚悟に、幕府重臣たちも踏みとどまる覚悟を固めます。

麹町より出火

その後も炎は大名屋敷や民家を焼きながら、中橋・京橋へ。町屋を焼き大名の蔵屋敷を焼き、鉄砲津に吹き付け、日暮れ頃海辺に至って止まりました。

安心したのもつかの間。今度は麹町五丁目の民家より出火。もういい加減にしてくれ。逃げ惑う江戸市民。またも炎は大名小名の屋敷を焼き、民家を焼き、破壊の限りを尽くして荒れ狂いました。

増上寺炎上

午前2時頃、炎は芝に入り、徳川家の菩提寺・増上寺が炎上します。さしも綺羅を尽くした堂塔伽藍もまたたく間に灰燼と帰しました。逃げ惑う僧侶たち!

増上寺三門

増上寺

鎮火

正月20日午前8時頃、炎は増上寺の南芝口三丁目から海に出たところで、燃えるものがなくなって自然に止みました。

本郷から芝まで、一面焼け野が原となりました。三日間の死者数は…1万2千人説、3万7千人説、6万8千人説、10万人説などあり、本当のところは不明です。

ただ当時の人口から考えて10万人は多すぎるので、2万人から6万人の間といったところでしょうか。

京橋には男女の死体が山のように積まれていました。橋は焼け落ちたのに死体を踏んで渡ることができました。隅田川に流れる死体は数も知れないほどでした。

火災後の江戸

とにかく、火事は終わりました。江戸開府以来、火事はたびたびありましだか、ここまで大規模かつ凄惨な火事は初めてでした。

その様子を『むさしあぶみ』が記して言うことに、

家々は残らず焼けて、江戸市中ひろき野原となりて、とり囲うべき竹の柱、菅ごもだになければ焼土の上にうずくまり、昼はせめてもの音にもまぎれよかし、夜に入れば何ともなくもの凄じく、おもいめぐらせば悲しきとも、つらきとも、言葉にはのべがたし。

狂歌にも歌われました。

武蔵野は 人の入るべき家もなし こもより出て こもへこそ入れ

丸焼けの つれなく見えし わが宿の 赤土ばかり憂きものはなし

火事の後

火事の後、芝増上寺では死者を弔う大規模な法会が行われます。増上寺そのものも燃えましたが、本堂ほかいくつかの建物は残っていたのです。

増上寺三門

両国には回向院を創設して、死者を葬りました。現在も、両国回向院の境内には明暦の大火の死者を供養する「明暦大火の碑」が立っています。

両国回向院

大火後、江戸は深刻な食糧難に陥りました。

火事の影響で米の値段が高騰し、米は一枡が一両で取引されていると噂されました。たまたま買えても米を炊く鍋が無いので、水にひたして炊くというありさまでした。

そこで幕府は21日間にわたる粥施業(せぎょう)を行いました。多くの人が押しかけ、粥を受け取りますが、容器が無いので、茶碗や瓦の破片で受け止める者もありました。

江戸城の再建

大火後、江戸城の再建が行われました。まず天守台の石垣が、次に本丸御殿が再建されましたが…天守は結局、再建されませんでした。それは将軍補佐・保科正之の進言によります。

江戸城天守台

江戸城天守台

「天守閣は軍事的には何の意味もございません。ただ見栄えがいいというだけの話です。江戸市民が困窮にあえいでいる今、天守再建などに貴重な資金と労働力を投じるべきではございません」

将軍家綱は、保科正之の進言を受け入れました。以後、江戸城は天守なき城として幕末にまで至ります。

作り替えられる江戸の町

大名屋敷の移動

大火後、江戸の町は次々と作り替えられていきました。

大名の屋敷の多くは場所を変えられます。そして大火以前は綺羅を尽くした派手派手しい作りだったのが、そういう贅沢の戒めとして火事が起こったのであるという反省から、大火後は質素な作りとなりました。

寺社の移動・創建

寺社も移動させられました。

東本願寺は浅草へ。西本願寺は木挽町築地に。霊巖寺は霊雁島(中央区新川)から深川へ。山王社は三宅坂から溜池上(千代田区永田町二丁目)へ。

吉祥寺はお茶の水から駒込へ移されました。この時、吉祥寺門前町の住民は、武蔵野にあらたな土地を与えられ移住させられます。これが現在の武蔵野市吉祥寺です。

武蔵野市吉祥寺に吉祥寺という寺がないのは、そのためです。

あらたに創建された神社もあります。亀戸天神社(かめいどてんじんしゃ)は明暦の大火後の寛文元年(1661)、菅原道真の末裔を自称する大鳥居信祐(おおとりい のぶすけ)によって建てられました。

亀戸天神社

新興の神社ながら、明暦の大火後開発のすすんでいた本所の鎮守として、勢いをのばしていきます。

水運

江戸の水運も変わっていきます。

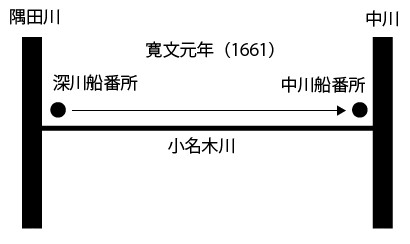

寛文元年(1661年)。それまで小名木川の隅田川口にあった深川番所を、中川口に移し、これを中川船番所としました。利根川・江戸川・中川・小名木川を通って江戸へ入る舟を取り締まる、いわば「川の関所」です。

中川口

深川船番所から中川船番所へ

もともと深川にあった番所を、なぜ中川口に移したんでしょうか?

それは、そもそも江戸の町は隅田川の西側がメインでした。深川は江戸の東の窓口として、江戸に出入りする船を監視していたわけです。

ところが明暦の大火で江戸の町が大半焼けてしまいました。そこで隅田川の東にも都市が移転され、町として調えられてきます。それまで「江戸の外」だった隅田川の東も、江戸の内部に組み込まれていったわけです。

そのため、深川番所は江戸の町の内部に深く入り込んだ形となり、番所としての意味を失いました。そこで、隅田川口よりずっと東の、中川口に番所を移したわけです。

中川船番所資料館

現在、中川船番所資料館が建っています。

防災施設

防災施設も整えられました。

広小路(ひろこうじ)・火除地(ひよけち)という防火のための広場が作られ、防火堤が築かれました。特に広小路は、現在でも東京の各地に地名として残っています。上野広小路は特に有名ですね。

町家の造り

町屋の作りについても幕府から指示が出されました。それまで屋根は藁葺か茅葺でしたが、藁葺・茅葺では火が燃え移ったらヒトタマリもない。

そこで、泥塗にしろとお触れを出しますが、なかなか実行されない。ついに幕府は新規に藁葺・茅葺で町屋を建てることを禁ずる。今後は板葺きのみ認めるとしました。

というわけで、その後の江戸の町の構造を根本から変えてしまった、明暦三年(1657)明暦の大火について、二日間にわたって語りました。

明暦の大火で江戸の町はどう変わったのか?たとえば吉祥寺はどうなったのか?湯島天神はどうなったのか?

そんなことを考えながら現在の東京を歩いてみるのも、また一興かと思います。、

次の章「五代綱吉(一)綱吉時代の始まり」