二代秀忠(一)二人の兄

■解説音声を一括ダウンロード

■【古典・歴史】メールマガジン

YOUTUBEで配信中

徳川秀忠といえば…

しかし秀忠=凡庸というイメージは、おそらくたった二つのエピソードによっています。

一つ。上田城の攻略に手こずって関ヶ原の合戦に間に合わず、家康の怒りを勝った件。

一つ。六歳年上の妻、お江与の方に頭が上がらなかった件。

おそらくこの二点によって、秀忠は「凡庸な二代目」の烙印を押されてしまいました。

たしかに家康存命中、秀忠の活躍は冴えないものでした。駿府で家康が大御所として政治の舵を取り続け、秀忠が独自に判断できることはほとんどありませんでした。

しかし、家康が没して本格的に秀忠時代が到来すると、秀忠はがぜん活発になります。実に41家もの大名を取り潰し、徳川の力を示しました。潰された中には徳川の身内である松平忠輝や、関ヶ原で徳川に尽くした福島正則もあります。

将来の危険分子を、容赦なく排除して、徳川260年の基盤を築いたのが秀忠と言えます。

秀忠は自分が父家康のような卓抜した能力もカリスマ性も無いことをじゅうぶん承知していました。その上で、将来暗君や自分のような凡庸な君主が出た時のために、将軍だけがなんでも決めていくのではない。集団の、合議制によって決めていことが必要だとして、老中制というシステムを作り上げました。

このような人物がはたして凡庸でしょうか?そうでは無いでしょう。

徳川秀忠の生涯を見ていくことは、徳川260年の歴史のみならず「組織」や「国家」というものについて考える、よい機会になると思います。

徳川秀忠の出生

二代将軍秀忠は天正7年(1579)4月7日、徳川家康の三男として浜松城に生まれました。幼名長丸。母は側室の西郷の局。温和で誠実な人柄でしたが目が悪かったと伝えられます。そのため、瞽女に目をかけ、彼女たちに食べ物を与えたりしていました。

岡崎信康切腹事件

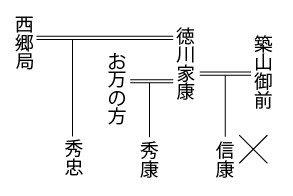

秀忠が生まれた時、家康にはすでに正妻の築山御前との間に嫡男信康と長女亀姫。側室のお万の方との間に次男秀康がいました。

信康・秀康・秀忠

順当に行けば嫡男の信康が家康の跡を継いだことでしょう。しかし、そうはなりませんでした。

天正7年(1579)8月9月、家康が織田信長の命により、嫡男信康と妻築山殿に死を命じることとなった事件です。

家康の正妻・築山殿は今川義元の伯母とも妹ともいわれ家康が今川家の人質時代に結婚しました。やがて嫡男の信康が生まれました。

その後、桶狭間で今川義元戦死をはさんで、信康は5歳で織田信長の娘・五龍(本名不明)と婚約、後に結婚しました。これは織田・徳川両家の結びつきの証としての政略結婚でした。

しかし築山殿と家康の関係はしだいに悪くなっていきました。

築山殿は名門今川氏の出身であることを鼻にかけて、夫家康を軽んじました。

家康夫婦の関係は冷え切っていきました。

また嫁・姑の関係も悪くなっていきました。なにしろ信康の妻・五龍は織田信長の娘。築山殿は今川氏の女です。今川義元を討ったのが信長ですから、…嫁五龍と姑築山殿との間には何かと冷たい空気が走ったことでしょう。

その上、五龍の夫信康は粗野な男でした。たびたび五龍に暴力をふるいました。五龍はしだいに追い詰められていきます。

「もうガマンできないわ!」

天正7年(1579)7月。信康夫人五龍は、父織田信長に手紙を書きます。

そこには姑築山殿の行状と夫信康の悪事十二箇条が書かれていました。中にも信康と築山殿が武田勝頼と通じているという項目は信長としても見逃せないものでした。

「うぬぬ…けしからん」

そこで織田信長は、家康に対して信康と築山殿を殺せと要求してきました。

「まさか、そんな!!」

驚く家康。ムチャクチャな話でした。しかしもし拒めば、信長との同盟関係が破綻します。正面に武田という敵を抱えている今、それは、できませんでした。

「許してくれ…」

悩みながらも家康は嫡男信康と妻築山御前の処刑を命じます。

天正7年(1579)8月29日。家康は遠州富塚にて築山殿を殺害させます。築山殿には直前まで事情が知らされていなかったようです。籠を降りた所を斬られました。

9月15日。遠州二俣城にて信康に切腹させました。

ようは信長が家康に命じて妻と嫡男を殺害させたという事件ですが…

これには異説があります。実は家康は妻築山殿と嫡男信康を邪魔に思っていたと。そこへ、たまたま信長からの文句があったので、これ幸いと殺させたという説です。

真偽のほどはわかりませんが…この事件はどうもおかしいところがあります。考えてみてください。上司に命じられて、妻と子を殺すことになったようなもんですよ。

もしそんなことが現実に起こったとしたら、信長と家康のその後の同盟関係がうまくいくわけが無いと思うんですよね…

しかし信長と家康は生涯にわたって同盟関係を保っています。築山御前の殺害と嫡男信康の切腹の裏には、ひょっとしたら信長と家康の密約があったのかも、しれません。

次男秀康

では次男の秀康はどうだったか?実は家康は次男秀康のことを、なかなか認知しませんでした。

秀康の母・お万の方は築山御前の侍女でした。家康はたまたま築山御前の目が無いのをいいことにお万の方を手篭めにした、と言われています。

まあ、この女!なんてことをしてくれたのか!

激怒したのが築山御前です。腹のふくれたお万の方を裸にして木にくくりつけて折檻します。お前ごときが…お前ごときが…御台所さま!なりませぬ!

家康家臣・本多重次が我を失う築山御前を必死で止めてお万の方を宇布見(静岡県浜松市西区雄踏町宇布見)の富農・中村氏に預け、そこで出産させたのが秀康だったと言われます。

また秀康は容貌が醜く、父家康に似ていませんでした。しかも母お万の方は正式な側室でもない。

それまで別の男と通じたことがあったかもしれない。俺の息子とは思えないぞということで、家康は次男秀康を遠ざけ、よそで養育させました。愛情は感じていなかったようです。

正妻の築山御前が嫉妬に狂っていることも、秀康を遠ざけるいい口実になりました。

「なんと気の毒な弟よ…」

心を痛めたのは嫡男の信康です。父家康に嫌われ遠ざけられているなど。たとえ母は違えど兄弟。そんな不憫はガマンならないということで、天正4年(1576)のある日、信康は3歳の秀康(幼名於義丸)を岡崎城に呼び寄せ、だまし討ちのような形で家康との父子対面を実現させました。

こうなると家康も秀康を認知せざるを得ませんでした。しかし、実の子でないのではないかという疑惑は生涯消えず、秀康を後継者にするなど、家康には考えられないことでした。

秀康、秀吉の養子となる

天正10年(1582)6月2日、本能寺の変で織田信長が討たれると、羽柴秀吉は交戦中の毛利と和睦し、中央に引き返し、同13日山崎の合戦に明智光秀を倒しました。秀吉は正式に信長後継者たる地位に躍り出たのです。

これを認めない柴田勝家を翌天正11年(1583)賤ヶ岳の合戦に破ると、いよいよ信長後継者としての地盤を固めました。

その間家康は中央での権力争いには関わらず、もっぱら旧武田領の平定に力を注いでいました。しかし、秀吉が信長三男信賢を自殺させるに及び、黙ってもいられなくなります。

家康は信長次男・信雄と手を結び、秀吉と対決する構えを取りました。こうして天正12年(1584)3月より、羽柴秀吉と、家康・信雄連合軍の間で戦いとなりました。小牧・長久手の戦いです。

家康は秀吉を局地的にはいい所まで追い詰めました。戦術的勝利はおさめていました。そこで、マズいと考えた秀吉は、家康を通り越して、信雄とさっさと講和してしまいます。

家康は信長の後継者である信雄をかついで戦うという大義名分だったため、当の信雄が講和してしまった以上、戦うこともできなくなります。こうして小牧・長久手の戦いは終わりました。

戦後の講和条件として、秀吉は家康に子供の一人を養子にもらいたいと言ってきました。

天正12年の段階で、家康には次男秀康、三男秀忠、四男忠吉がいました。その中に家康は躊躇なく最年長の秀康を大阪城に送ります。もともと秀康を自分の子でないと疑っていた家康にとっては、厄介払いができたシメシメといったところだったでしょう。

こうして秀康は秀吉の養子となります。まだ元服もせず、名も幼名の於義丸のままでしたので、秀吉は旧居於義丸を元服させ、秀の一字を与えて秀康と名乗らせます。

秀吉のもとで元服

天正12年(1584)12月。秀吉は小牧・長久手合戦の講和の条件として家康の次男秀康を養子としました。実質的な人質です。

これで家康はワシに従うに違いない。ほくそ笑む秀吉。しかし、そうはいきませんでした。

もともと家康は次男の秀康を自分の子でないと疑っており、さして愛情は抱いていませんでした。だからこそ、捨て駒として秀康を秀吉に差し出したのでした。

翌天正13年(1585)秀吉は関白となります。

その挨拶という名目で、秀吉は何とか家康を上洛させたく思います。諸大名の前で、家康が自分に下ったことをアピールしたいのです。秀吉は何度も家康に使者を送りました。

しかし家康はもとより秀吉に従う気はなし。上洛など考えられないことでした。

そこで秀吉はあの手この手でゆさぶりをかけてきます。

妹の旭姫はすでに嫁いでいましたが、これを離縁させ、妻として家康に送ります。家康は旭姫との結婚を受け入れ、浜松で式を挙げます。

とはいえ旭姫はこの時44歳の姥桜。押し付けられたほうの家康もたまったもんじゃなかってでしょう。

しかし結婚しても家康はまだ上洛すると言わない。そこで秀吉は、母大政所(おおまんどころ)をも、人質として家康に差し出します。

「やれやれ…ここまでされては」

さすがの家康も、聞き入れざるを得ませんでした。天正14年(1586)10月、大阪城にて秀吉・家康は対面します。以後、家康は豊臣政権に組み込まれる形となりました。

城も、それまでの浜松城から駿府城に移ります。それから2、3年は何事もなく、家康は東海地方の経営に専念することができました。しかし天正17年(1589)から世の中が騒然としてきます。北条攻めが始まろうとしていたのです。

家康は北条とは親類関係にありました。家康の娘督姫が、北条氏直に嫁いでいたのです。そこで家康は北条氏政・氏直父子の説得を命じられます。しかし氏政・氏直父子は断じて膝を折るつもりはなく、徹底抗戦の構えでした。

いずれ北条攻めは行われる。その時、北条の親類関係にあるわが身を疑われたら、たまったもんじゃない。

そう考えた家康は、三男の秀忠を秀吉のもとに養子として送ります。

「秀忠、行ってくれるか」

「わかりました。父上」

次男秀康と違い、三男秀忠は家康のお気に入りでした。しかも、長男の信康はすでに世に無いので、秀忠が実質的な跡取りでした。

その跡取りたる、大切な秀忠を、家康は秀吉に差し出したのです。よほど、秀吉にニラまれることを恐れていたようですね。秀忠この時、12歳。

「おお、よう来た。よう来た」

秀吉は、養子に入った秀忠(幼名長丸)をすぐに元服させ、「秀」の一字を与えて秀忠と名乗らせました。しかも秀吉は秀忠を手元に留めず、すぐに駿府城の父家康のもとに返してやりました。人質を出したその誠意だけで十分ということで、度量の広いところを示して、家康に恩を売ったのでしょう。

次の章「二代秀忠(ニ)お江与との結婚」