八月十八日の政変

■解説音声を一括ダウンロード

■【古典・歴史】メールマガジン

YOUTUBEで配信中

先日、奈良の正倉院展に行ってきました。正倉院は聖武上皇の崩御後、后の光明皇太后が宝物をおさめた高床式の倉庫です。そこに安置された宝物を毎年展示しているのです。すごい人だかりでした。ぜんぜん行列が進まなかったです!

聖武天皇の冠をおさめた箱や、螺鈿の箱、東大寺の大仏開眼供養会(752年)で使われた孝謙天皇の装身具など、鮮やかな色彩で残っており、感動でした。天平時代のものがですよ!幕末とかでも保存が悪いと真っ黒にすすけているのに!すごいと思いました。

本日は「八月十八日の政変」について語ります。文久3年(1863)8月18日、三条実美はじめ尊王攘夷派の公卿たちがクーデターにより京都を追放された事件です。

↓↓↓音声が再生されます↓↓

http://roudoku-data.sakura.ne.jp/mailvoice/Edo_0818-2.mp3

発売中

新選組 結成篇・激闘編

http://sirdaizine.com/CD/MiburoInfo1.html

日本の歴史~江戸幕府の始まり

http://sirdaizine.com/CD/His08.html

百人一首 全首・全歌人 徹底詳細解説

http://sirdaizine.com/CD/Ogura100info2.html

語り継ぐ 日本神話

http://sirdaizine.com/CD/mythDL.html

現・境町御門

尊王攘夷派 対 公武合体派

また、朝廷でも尊王攘夷派の公卿が力を持ちました。彼らは急進的な討幕論者であり、討幕のためなら天誅もやむなしという考えでした。

文久3年(1863)の朝廷は、彼ら尊王攘夷派と、公武合体派が対立していました。

ここで尊王攘夷派と、公武合体派それぞれについて簡単にまとめておきます。

尊王攘夷派は、長州藩が中心です。正確には「急進的」尊王攘夷といった輩です。本来、尊王攘夷とは「尊王」=天皇を敬う、「攘夷」=外国人を打ち払うという意味で、それ自体は討幕でも佐幕でもありません。

しかし長州を中心とした「急進的」尊王攘夷派は、幕府が外国に対して弱腰なので、そんな幕府はもういらない。倒してしまえという所まで考えが進んでいました。

一方の公武合体派は、会津藩・薩摩藩が中心でした。公武合体とは簡単に言うと朝廷と幕府が共存し、手を結ぶということです。その一環として文久2年(1862)2月、孝明天皇の妹和宮(かずのみや)が14代将軍徳川家茂に嫁ぎました。ただしこれは単純に仲良くやりましょうなんて話ではありません。幕府・朝廷それぞれに複雑な事情と思惑がありました。

幕府は傾きかけた幕府を、朝廷の権威を借りて立て直すため。朝廷は幕府の軍事力を使って攘夷を行う(外国人を打ち払う)ため。つまり朝廷と幕府が互いに相手を利用しようとして手を結んだ結果が「公武合体」でした。

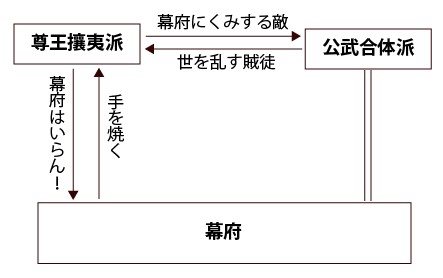

しかし幕府を倒せという尊王攘夷派から見ると、公武合体派は幕府にくみする憎き敵と見えるわけです。

図にまとめると、このようになります。実際には幕府内部も尊王攘夷派・公武合体派内部も一枚岩では無いのですが、わかりやすさのため思いっきり単純化しています。

尊王攘夷派と公武合体派

孝明天皇の大和行幸

文久3年(1863)8月、孝明天皇の大和行幸が予定されていました。

大和(奈良)の神武天皇陵・春日社(春日大社)に参詣し、その後、伊勢神宮にも参って、攘夷の成功を祈願する、という予定でした。

これは、長州の尊王攘夷派がゴリ押しで決めたことでした。

これを機に、全国の尊王攘夷派の志士を決起させ、あわよくば世論を討幕に持っていく、というのが狙いでした。

しかし当の孝明天皇からすると、討幕など思いもよらないわけですよ。

孝明天皇は熱心な攘夷論者ではありました。外国人は打ち払え。外国人は出て行けという考えです。

しかし、攘夷はあくまで幕府主体で行うべきだというお考えでした。

なので、幕府と敵対するとか、幕府をつぶすというのは、孝明天皇には考えることもできませんでした。

のみならず。

孝明天皇の妹宮・和宮(かずのみや)は14代将軍・徳川家茂に嫁いでいます。

天皇家と徳川家は身内でありました。その点からも、徳川と敵対するなど、孝明天皇には考えもおよばないわけです。

なので、孝明天皇は今回の大和行幸に、まったく乗り気ではありませんでした。

その上、悪い噂が流れていました。

今回の大和行幸に際し、長州人が孝明天皇のお輿(鳳輦)を奪い、長州に連れ去ろうとしていると…

中川宮の奏上

「畏れながら、主上に奏上したき義がございます」

現在の京都御所・清涼殿

文久3年(1683年)8月16日未明。中川宮尊融(なかがわのみやたかあきら)親王は御所に参内し、孝明天皇への直接面会を求めました。

中川宮は北朝三代・崇光天皇の15世。剃髪して興福寺一乗院に入り門主となり、その後京都東山の青蓮院門跡の門主ともなりました。日米修好通商条約の勅許に反対したたことと、将軍・徳川家定の後継者として一橋慶喜を支持したことから大老井伊直弼に目をつけられ、安政の大獄で「永蟄居」、つまりずーーっとひきこもっておれと命じられていました。

しかし安政7年(1860)井伊直弼が桜田門外の変で斬られた後は文久2年(1862)政界に復帰。翌文久3年(1863)還俗し中川宮と名乗っていました。その、中川宮が、孝明天皇に直接、奏上します。

「こたびの大和行幸は、中止なさってください。なんとなれば、長州の奸賊どもが、行幸に際しお輿を奪い奉って、乱を起こそうと企んでおります」

「なんと…!!そのような企みであったのか。道理で…話が急すぎると思ったわ」

「そこでです。長州を締め出す策がございます…」

長州の追放

翌8月18日未明。

中川宮をはじめとする公武合体派の公卿が参内し、九つの門が閉じられ、長州系の公卿がいない中、朝議が行われます。未明から呼び出されて眠そうな目をしていた公卿たちは、話をきいて驚きます。

「では長州を、完全に追い出すのですか!」

「そこまでやっては、長州を刺激しすぎるのでありませんか?」

「なんの、やるなら徹底してやるべきです」

結局、長州を追い出す方向で話がまとまりました。

それまで長州に任じてきた御所の南側、堺町御門(さかいまちごもん)の警護の任を解き、長州系の公卿の参内を禁止し、長州藩主・毛利敬親(もうりたかちか)にただちに京都退去を命じることになりました。

現・境町御門

そして孝明天皇からほうぼうに宣旨を下します。

「今回の大和行幸は、逆臣にそそのかされたもので、朕の真意ではなかった」

朝、三条実美ら尊皇攘夷派の公卿たちが参内すると、すでに御所の周りは薩摩・会津の兵士たちがびっしりと固めていました。

「どうなっているのじゃ。いったい何がどうなっている!」

「けして通すなと申し受けております」

「なんじゃとおー」

一方、長州の兵士たちは連絡を受けて堺町御門に押し寄せますが、しかし、自分たちの持ち場であるはずの堺町御門は、すでに薩摩・会津の兵士たちが固めていました。

現・境町御門付近

「なんじゃこりゃあ。いったい、なんのまねじゃあ。どけーーッ」

「どかぬ!!」

双方、大砲を構え、小銃を構え、にらみ合いとなります。

新選組の前身たる壬生浪士組も、局長芹沢鴨以下、知らせを受けて駆け付けました。

御所を守る薩摩・会津。

今にも御所に発砲しそうな長州。

敵味方固唾をのんで一触即発の空気の中、にらみ合うことまる半日。

七卿落ち

しかし結局、衝突には至りませんでした。

午後五時頃、わらわらと長州藩兵の引き上げがはじまります。2600名余りが四陣に分かれて撤収していきます。ついに、戦には至らなかったのでした。ほっと胸をなでおろす警護の武士たち。そして長州藩兵は東山の妙法院に移動し軍議を開きます。

妙法院門跡

「本国に戻りましょう。今は是非もございません」

翌19日の朝、一行は出発します。その場に七人の尊王攘夷派の公卿の姿がありました。三条実美(さんじょうさねとみ)、三条西季知(さんじょうにしすえとも)、四条隆謌(しじょうたかうた)、東久世通禧(ひがしくぜみちとみ)、壬生基修(みぶもとなが)、錦小路頼徳(にしきこうじよりとみ)、澤宣嘉(さわのぶよし)の七名です。小雨降りしきる中、七人の尊王攘夷派公卿たちは長州兵に警護されながら、まず大和の十津川に入り、はるか西の方長州を目指します。いわゆる七卿落ちです。

この時、長州藩士久坂 玄瑞(くさか げんずい)は甲冑に身を固め、公卿たちの護衛にあたっていましたが、都落ちの様子を今様の名文に残しています。

世はかりこもと乱れつゝ、茜さす日のいと暗く、瀬見の小川に霧立ちて、へだての雲とはなりにけり。

…

朝な夕なに聞馴れし、妙法院の鐘の音も、なんと今宵は哀れなる、いつしか暗き雲霧を、払ひ尽くして百敷の都の月をめで給ふらむ

文久3年(1863)八月十八日の政変。この出来事により長州を中心とした尊王攘夷派は京都から一掃され、その発言力は失墜しました。

以後、長州人はひそかに京都に潜伏し、巻き返しを図るようになります。

次回「池田屋事件」に続きます。お楽しみに。

発売中

新選組 結成篇・激闘編

http://sirdaizine.com/CD/MiburoInfo1.html

新選組の結成から近藤勇の最期まで。

日本の歴史~江戸幕府の始まり

http://sirdaizine.com/CD/His08.html

二代徳川秀忠から七代徳川家継の時代まで。

江戸の町づくり・春日局・徳川家光と鎖国の完成・島原の乱・由比正雪の乱・明暦の大火・徳川綱吉と生類憐れみの令・新井白石と宣教師シドッチなど。

百人一首 全首・全歌人 徹底詳細解説

http://sirdaizine.com/CD/Ogura100info2.html

百人一首の全首を、歌人の経歴、歌人同士のつながり、歴史的背景などさまざまな角度から楽しく、詳しく解説したDVD-ROMです。単に歌を「覚える」ということを越えて、深く、立体的な知識が身につきます。

語り継ぐ 日本神話

http://sirdaizine.com/CD/mythDL.html

日本神話を『古事記』に基づき、現代の言葉でわかりやすく語った音声cd-romです。楽しみながら日本神話を学べます。