足利尊氏と新田義貞

■解説音声を一括ダウンロード

■【古典・歴史】メールマガジン

YOUTUBEで配信中

建武二年(1335年)足利尊氏は北条高時の息子・北条時行の起こした「中先代の乱」を鎮圧し、鎌倉入りしました。すぐに後醍醐天皇から帰還命令が届きます。

「ようやく反乱は治まった。すみやかに京都に帰還せよ」

しかし足利尊氏はこれに従わず、鎌倉を動きませんでした。弟直義の、鎌倉に独立政権を築くという構想に引っ張られて、ぐずぐずしていたのです。

10月15日。若宮小路の旧鎌倉幕府将軍邸跡に屋敷を建て、足利尊氏は二階堂の仮屋敷から移ってきました。後醍醐天皇の帰洛命令に、行動をもって背いた形となりました。

それでも、足利尊氏は積極的に後醍醐天皇に反抗するつもりはなく、状況に流されつつ、どうしたものか、どうしたものかと焦っていました。一方、弟直義は冷静に先を見通していました。後醍醐天皇が、新田義貞を討伐に差し向けてくるだろうと。

後醍醐・尊氏の決裂

それよりずっと以前から、足利尊氏と新田義貞は反目しあっていました。これは後醍醐天皇が足利尊氏の勢力が大きくなりすぎることを嫌い、意図的に新田義貞を対抗馬として持ち上げたためです。

後醍醐天皇が鎌倉を攻撃するなら、新田義貞を差し向けてくることは、事前に予想できました。

そこで足利直義は先手を打とうと、各地の武士に働きかけ、新田義貞討伐を呼びかけます。しかし兄尊氏の考えは違っていました。

「新田義貞殿を討つとしても、まずは帝の勅許をいただかなくては」

「はあぁ?」

弟直義は呆れます。今にも新田義貞が鎌倉に攻めてこようという時なのに。その義貞を討伐するのに、敵の大ボスである後醍醐天皇に許可を得ようというのです。まったく意味のわからない話でした。

もちろん、尊氏の訴えは後醍醐天皇に容れられませんでした。のみならず、大塔宮護良親王の付き人をしていた南の方という女性が上洛し、どんなにむごたらしく護良親王が殺されたかを朝廷に訴えました。そこで、後醍醐天皇の意思は決まりました。

「わが子護良を殺した足利尊氏を、断じて許すわけにいかぬ。新田義貞!足利尊氏を追討せよ」

「はははーーっ」

足利直義 対 新田義貞

建武2年(1335年)11月、尊良親王を上将軍、新田義貞を大将軍とする討伐軍が、鎌倉へ向けて出発します。

「さあ、いよいよ敵が攻めてきましたぞ。兄上!指揮をお願いします」

「ああ…ついに我々は朝敵になってしまった…わしは、朝敵になってまで新田殿と争いとうはない。直義、指揮はお前に任せる」

「はあぁ?」

「わしは出家しようと思う」

今まさに、敵が、鎌倉に迫っているのに!

このように足利尊氏という人物は生涯にわたって気分にむらがあり、よくわからない行動が多いです。今でいう躁鬱病の気があったとも言われています。

(兄上はダメだ。私が新田軍を迎え撃つしかない…)

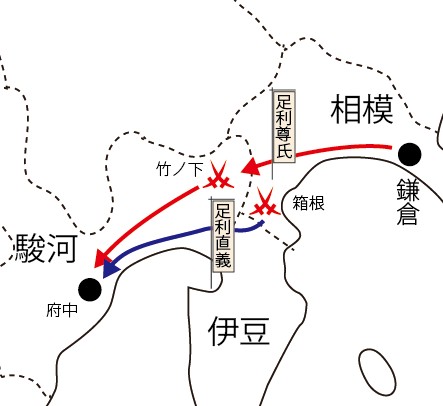

あきれ果てた直義は軍勢を率いて東海道を西へ向かいますが、まず矢作川で新田軍に惨敗。続いて鷺坂(さぎさか。静岡県磐田市)で、手越(てごし。静岡県手越)で、新田軍に敗れます。

「足利軍は脆いぞ!!」

勢いに乗った新田軍は伊豆に入ります。

足利尊氏 鎌倉を出る

弟直義のピンチ。しかし足利尊氏は、ここに至ってまだ鎌倉でグズグズしていました。出家するかというと、それもできず、ああでもない、こうでもないと悩み続けていました。

見かねた家臣が、偽の綸旨を作り、足利尊氏は朝敵である。たとえ出家しても許し難い。必ず死刑にするという内容を見せると、

「仕方ない…もはや引き返すことはできぬ」

ようやく重い腰を上げました。

12月8日、足利尊氏は鎌倉を出発。ところが、あれほどグズグズしていた足利尊氏が、ひとたび戦場に立つと、たちまち勢いを取り戻します。

ワアーーーーッ

全軍の士気は大いに上がります。同12日駿河国足柄峠の竹ノ下(静岡県小山町)で尊良親王軍を撃破。

「ようやく兄上が動いてくれた!」

勢いを得た直義も箱根で新田義貞軍を破ります。

「おのれ尊氏、出てきおったか」

さんざんに打破られ、撤退していく新田義貞軍。

「逃がすものか」

足利尊氏と足利直義、合流

尊氏と直義は駿河国府中(静岡市)で合流し、逃げる新田義貞を追って東海道を西へ向かいます。

途中、新田義貞軍は天龍川に浮橋を渡して渡り切るとその浮橋を落とし、足利軍の足止めとしました。次々と離反者が出て、軍勢は十分の一に減りながら、新田軍は尾張まで撤退します。

朝敵 各地に起こる

足利尊氏の勝利を受けて、各地で後醍醐天皇の建武政権に不満を持つ者どもが武装蜂起します。もう朝廷の好き放題には、させないと!

讃岐で、備前で、丹波で、能登で、朝敵が蜂起。京都に次々とその報告が入ります。

足利尊氏の上洛・後醍醐天皇は東坂本へ

しかも、足利尊氏の勢いは止むことなく、近日上洛は必至。

「何ということだ…」

真っ青になる後醍醐天皇。

「とにかくまず、尾張にいる新田義貞を呼び戻せ。その上で、義貞に京都を護らせるのだ」

建武3年(1336年)正月。

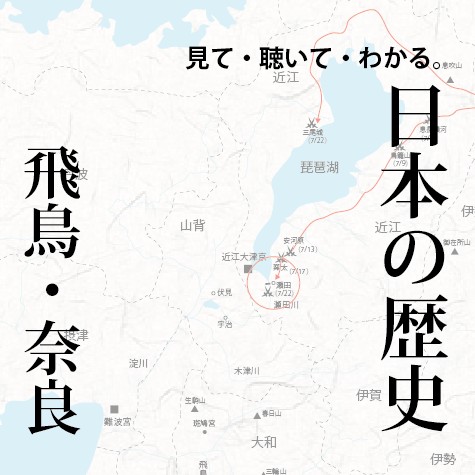

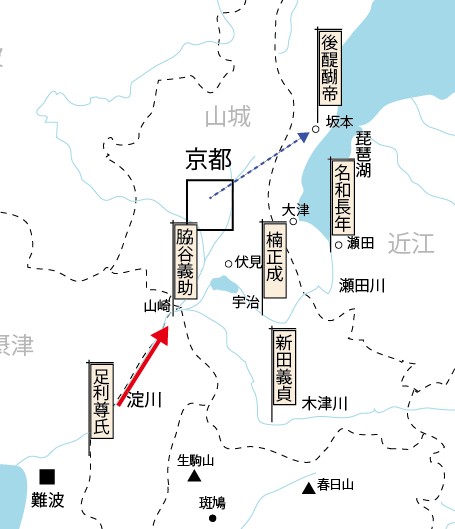

京都に戻った新田義貞はすぐさま軍勢を調えます。宇治には楠正成。瀬田には名和長年。山崎に義貞の弟・脇屋義助。そして義貞は大渡(木津)の守りにつきます。

足利尊氏の上洛1336年

正月八日。足利尊氏の軍勢は山崎方面から京都に攻め寄せます。新田勢は必死の抵抗をするも、いずれも尊氏軍に破られ、尊氏は京都への包囲網を狭めていきました。

「こうなっては尊氏の上洛は時間の問題です。帝、東坂本へお逃れください」

「ううむ…致し方あるまい」

後醍醐天皇は三種の神器を携え、新田義貞、脇屋義助らの武士に警護させ、近江東坂本に逃れました。東坂本で後醍醐天皇は比叡山延暦寺の大衆から盛大な歓迎を受けます。

「比叡山の大衆は、全山挙げて帝のお味方でございます。足利尊氏がどれほどのものですか。蹴散らしてくれましょう」

「うむ。頼みにしておるぞ」

建武三年(1336年)正月十一日。足利尊氏率いる八十万騎の軍勢が、京都になだれこみます。しかし。

御所にはすでに後醍醐天皇も側近たちの姿もなく、ガランとしていました。また持明院統の皇族も、いなくなっていました。

「やられたッ…!!」

歯ぎしりする足利尊氏。次は、後醍醐天皇が反撃する番でした。

次回「足利尊氏の都落ち」お楽しみに。