後醍醐天皇の帰還

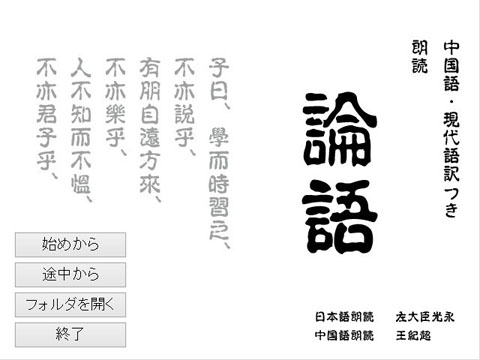

■解説音声を一括ダウンロード

■【古典・歴史】メールマガジン

YOUTUBEで配信中

六波羅探題滅亡の知らせ

元弘三年(1333年)5月19日。所は伯耆船上山・後醍醐天皇の仮御所。

「主上、お喜びください。ついに六波羅探題が陥落いたしました!」

「うむ。ようやくか!」

後醍醐天皇は元弘元年(1331年)討幕計画がばれ、翌1332年、隠岐に流されましたが、三か月前、夜陰に乗じて隠岐を脱出。ここ伯耆の船上山(鳥取県琴浦町)から鎌倉幕府打倒の指揮を執っていました。幕府を倒し、天皇親政を実現する。それが後醍醐天皇の生涯かけての悲願でした。いよいよその悲願かない、憎き六波羅探題の陥落を聞くことになったのです。

六波羅探題。

承久の乱(1221年)後に設置され、100年以上に渡って、鎌倉が京都を監視する「目」として機能してきた、後醍醐にとっては目の上のたんこぶとも言える機関でした。その憎き六波羅探題は、さる5月9日、足利高氏によって滅ぼされたのでした。

「京都に戻るぞ」

5月23日。後醍醐天皇は船上山を下り京都に向かいます。1年ぶりの還御でした。後醍醐天皇が伯耆に入って以来お守りしてきた名和長年とその一族が、護衛につきます。

京都への道のり

「六波羅が落ちたぞ!」

「六波羅が落ちたって??」

噂をきいて駆けつけた武士たちが、次々と後醍醐帝の行列に加わります。我々にも警護させてください。もう関東の奴らにエラそうな顔させませんと!

後醍醐天皇は、関白鷹司冬教の関白職をはく奪したのを始め、光厳天皇が行なった人事をすべて否定しました。さらに、元号を正慶から元弘に戻し、すべてを光厳天皇に譲位する以前の状態に戻しました。光厳天皇の存在そのものを、無かったことにしたのです。そのやり方は、徹底していました。

後醍醐天皇の一行は伯耆から播磨に出て、5月30日、摂津で討幕に功績のあった赤松則村に迎えられ、翌6月1日兵庫で楠正成に迎えられた時、後醍醐天皇はさらなる喜びの知らせを聞くことになります。

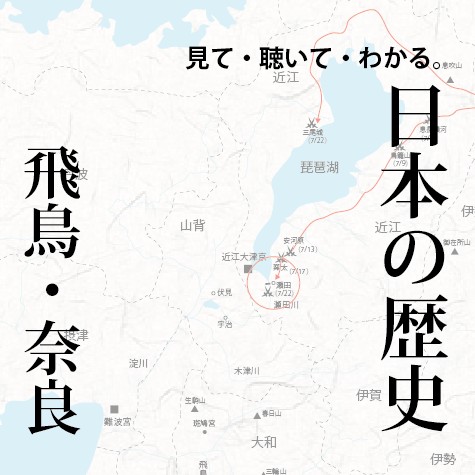

後醍醐天皇の帰京ルート

「鎌倉が、新田義貞殿によって攻めとされました!!」

「ようやく…ようやくか…」

思わず、後醍醐天皇は涙ぐんだことでしょう。なにしろ、後醍醐天皇の鎌倉幕府打倒にかける思いは、並々ならぬものがありました。

最初の討幕計画は元亨4年(1324年)未然に発覚してしまい、臣下の日野資朝・日野俊基が罪をかぶることで、後醍醐天皇は難を逃れました。これを正中の変といいます。

二度目の討幕計画は元弘元年(1331年)。側近である吉田定房の密告によって六波羅にバレ、六波羅の追及を受けた後醍醐は皇居を抜け出し、京都南の笠置山から討幕の指揮を取るも、鎌倉方に捕えられ、無理やり光厳天皇に譲位させられた挙句、隠岐島に流されました。これを元弘の変といいます。

しかし、後醍醐の皇子・大塔宮護良親王や、河内の悪党・楠正成らが各地で討幕運動を起こす中、後醍醐天皇は隠岐を脱出。伯耆の船上山を臨時の御所と定め、討幕の指揮を執っていました。

何度潰されても、何度も蘇って討幕の意思を燃やす後醍醐天皇。なぜ、そこまで討幕に固執したのでしょうか?後醍醐天皇の討幕にかける意思は、単なる執念を越えた、一種の宗教的なものさえ感じます。

後醍醐天皇は朝廷の力の盛んであった延喜・天暦の昔を理想とし、天皇親政の世の中に戻そうと本気で考えていました。君が君であり、臣が臣である。けじめのある社会。それが後醍醐天皇の理想でした。江戸時代にもてはやされた朱子学に近い考えです。どうやら後醍醐天皇は朱子学を信奉していたようだという説もあります。

京都の情勢

6月4日。後醍醐天皇の一向は京都に入ります。すぐさま後醍醐天皇は足利高氏を御所に召します。

「足利高氏、六波羅探題を陥落させた功績、すこぶる大きい。よってその方を、鎮守府将軍に任じる」

「ははっ…」

かしこまる足利高氏。また、高氏はそれまで北条高時から頂戴した「高氏」を名乗っていましたが、今回の功績によって後醍醐天皇から諱である「尊治(たかはる)」から一字頂戴して「尊氏」と改名しました。

しかし…後醍醐天皇は一抹の不安を感じていました。

(この男、危ないのではないか…)

足利尊氏は六波羅探題陥落後も、京都にいすわり、六波羅を中心に一大勢力を築きつつありました。旧六波羅探題の武士や、楠正成と千早城で戦っていた鎌倉方の武士を集めて自分の陣営に引き入れ、日に日に勢いを増していました。

大塔宮護良親王

尊氏とともに京都入りしたのが後醍醐天皇の皇子・大塔宮護良親王ですが、高氏の勢力はまたたく間に護良親王のそれを凌駕してしまいました。護良親王は疑います。

「おのれ尊氏…まさか自分が将軍になろうとしているのではないか。あやつはもともと鎌倉を裏切って討幕に加わったのじゃ。裏切り者はまた裏切るのが世の常。油断ならぬ」

護良親王はこの頃、奈良の北西の信貴山にたてこもり、千早城の囲みを解いた鎌倉方の動向を監視していました。そこへ父・後醍醐天皇からの勅使が届きます。もう戦は終わった。すみやかに武装解除して帰洛せよと。そしてお前はもともと出家していたのだから、再出家せよと。しかし、護良親王は容易には従わないです。

「とんでもない。私は尊氏が信用できないのです。あやつは鎌倉幕府の復活をたくらみ、自らが将軍にならんとしています」

「やれやれ困ったものじゃ…。そんなに尊氏が将軍を狙うというのか。ならば、お前が将軍になればよい」

そんなやり取りがあったかはわかりませんが…後醍醐天皇は護良親王に征夷大将軍の位を与えます。これで、尊氏が将軍を狙うという護良親王の危惧は、とりあえず防げたわけです。

「わかりました。主上がそこまでおっしゃるなら…(しかし私は尊氏は信用しておりませんからね!)」

そんな感じで、護良親王はようやく武装解除し、6月23日。京都に戻ってきました。

後醍醐天皇の布石

実は、後醍醐天皇は足利尊氏も、護良親王も心底信用してはいませんでした。臣下に権力をゆだねるのではなく、天皇自身が、政治を行う。それが、後醍醐天皇の考えでした。そのための布石を打ちます。

後醍醐天皇の布石

まず、愛する阿野簾子との間に生まれた成良親王を、足利高氏の弟・足利直義に伴わせ、鎌倉に下らせます。次に、同じく簾子との間に皇子・義良親王を、北畠親房・顕家父子に伴わせて奥州へ下らせます。

さらに元弘4年(1334年)やはり簾子との間に生まれた恒良親王を皇太子に立てます。自らの分身である皇子を日本各地に配置することによって、万一高氏や護良親王が暴走した際の防ぎとしようと考えたようです。

建武親政

そしてこの年の正月、新しい元号が発表されます。

「建武」

「…な!」

建武、とは前漢を亡ぼした新の王莽を滅ぼした光武帝が、後漢王朝を開いた時の元号です。後醍醐天皇は北条氏と鎌倉幕府を簒奪者・王莽の政権に見立て、みずからの導く新しい政権を後漢王朝に見立てて、建武としたのです。しかしこれには反論が来ました。

「元号は中国の古典から取るのが慣習です。それに「武」という字が入るのはいかがなものでしょう。戦を想像させますので、元号としては適さないかと」

「だまれ」

「わしがやるといったら、やるのだ」

こうして始まった建武新政権。しかし、その主要なメンバーである足利高氏と大塔宮護良親王の対立は早くも根深いものがあり、次なる戦乱の火種をはらんでいました。

次回「建武の新政」お楽しみに。

開催します

というわけで、今月4月22日(金)東京多摩永山公民館にて、私左大臣光永の語る「鎌倉と北条氏の興亡」を開催します。

http://www.tccweb.jp/tccweb2_025.htm

また、CD-ROM版「聴いて・わかる。日本の歴史~鎌倉と北条氏の興亡」も好評発売中です。

http://sirdaizine.com/CD/His04.html

桜舞い散るこの季節、源氏や北条氏の史跡を訪ねて、鎌倉をぶらぶら歩いてみるのはいかがでしょうか?

本日も左大臣光永がお話いたしました。